不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

【相続登記の必要書類一覧】

添付書類まとめ/各証明書の詳細解説

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年12月7日

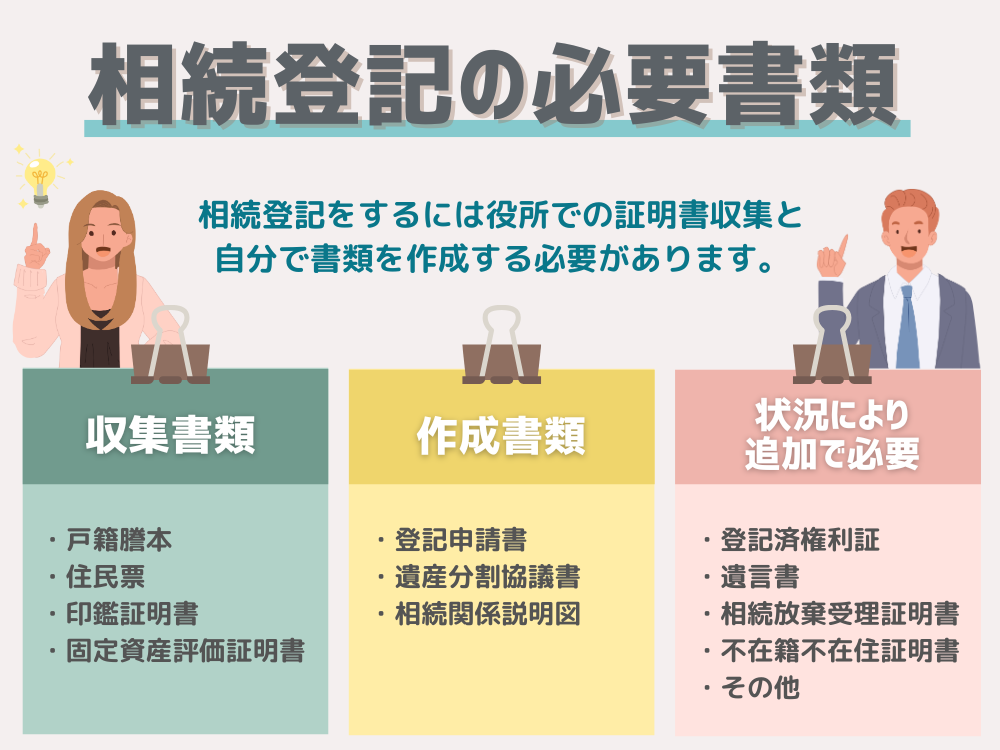

相続登記の必要書類(全体まとめ)

相続登記(相続による不動産名義変更手続き)に必要な書類は以下の一覧表のとおりです。

以下の書類を揃え、相続登記の申請書と合わせて法務局への登記申請することになります。

| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |

|---|---|---|

| 被相続人 (亡くなられた方) | 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 出生から死亡までの連続したもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |

| 住民票の除票 (または戸籍の附票) | 登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの 【取得先】住所地の市区町村役場(戸籍の附票は本籍地) | |

| 相続人 (遺産を受け継ぐ人) | 戸籍謄本 | 法定相続人全員のもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |

| 住民票 | 新しく名義人になる方のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |

| その他 | 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 |

| 相続関係説明図 | 戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのに必要 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) | |

| 遺産分割協議書 | 法定相続分以外で名義変更する場合 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) | |

| 印鑑証明書 | 法定相続分以外で名義変更する場合 【取得先】住所地の市区町村役場 | |

| 不在籍証明書、不在住証明書 | 必要書類が揃わない場合など 【取得先】市区町村役場 | |

| 登記済権利証 (登記識別情報) | 必要書類が揃わない場合など 【取得先】手元にあるもの | |

| 上申書 | 必要書類が揃わない場合など(印鑑証明書も添付) 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) | |

| 相続人全員の本人確認資料 (運転免許証等) | 当センターに手続きをご依頼の場合 【取得先】手元にあるもの |

※ 事案によって必要書類は異なります。必要書類の詳細解説についてはページ後半を参照ください。

当センターに「不動産名義変更おまかせパック」でご依頼の場合は、印鑑証明書を除き基本的に当センターにて全ての書類をご用意いたします。

戸籍謄本などは司法書士の職権で収取します。印鑑証明書のみ代わりに取得することができないため、お客様にご用意いただきますが、それ以外のお客様の作業は、当センターが用意した書類に署名・押印するだけです。

専門家による確実な手続きにより不動産の権利を保全し、お客さまの大切な財産をお守りいたします。

相続登記の必要書類の無料相談はこちら

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!

相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!

【事案別】相続登記の必要書類一覧表

各事案ごとに相続登記の必要書類一覧表を作成しました。それぞれご自身にあった内容を選択してください。

法定相続による相続登記の必要書類

遺言書がなく、遺産分割協議ではなく法律通りの相続分で相続登記する場合、必要書類は以下の一覧表のとおりです。

遺産分割協議書や印鑑証明書は不要となります。法律通りの割合分で名義変更することになります。

| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |

|---|---|---|

| 被相続人 (亡くなられた方) | 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 出生から死亡までの連続したもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |

| 住民票の除票 (または戸籍の附票) | 登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの 【取得先】住所地の市区町村役場(戸籍の附票は本籍地) | |

| 相続人 | 戸籍謄本 | 法定相続人全員のもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |

| 住民票 | 新しく名義人になる方のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |

| その他 | 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 |

| 相続関係説明図 | 戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのに必要 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |

遺産分割協議による相続登記の必要書類

遺言書がなく、遺産分割協議により特定の相続人へ相続登記する場合、必要書類は以下の一覧表のとおりです。

遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |

|---|---|---|

| 被相続人 (亡くなられた方) | 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 出生から死亡までの連続したもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |

| 住民票の除票 (または戸籍の附票) | 登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの 【取得先】住所地の市区町村役場(戸籍の附票は本籍地) | |

| 相続人 | 戸籍謄本 | 法定相続人全員のもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |

| 住民票 | 法定相続人全員のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |

| その他 | 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 |

| 相続関係説明図 | 戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのに必要 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) | |

| 遺産分割協議書 | 相続人の誰が相続するか協議した証明書 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) | |

| 印鑑証明書 | 相続人全員のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 |

遺言書がある場合の相続登記の必要書類

遺言書により相続人へ相続登記する場合、必要書類は以下の一覧表のとおりです。

法定相続の場合より戸籍謄本等が少なく、遺産分割協議書も不要となります。

| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |

|---|---|---|

| 被相続人 (亡くなられた方) | 戸籍謄本、除籍謄本 | 死亡年月日の記載のあるもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |

| 住民票の除票 (または戸籍の附票) | 登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの 【取得先】住所地の市区町村役場(戸籍の附票は本籍地) | |

| 相続人 | 戸籍謄本 | 遺言で指定された相続人のもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |

| 住民票 | 遺言で指定された相続人のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |

| その他 | 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 |

| 遺言書 | 自筆証書遺言の場合は検認済みのもの 【取得先】手元にあるもの |

相続登記の必要書類/詳細解説

【目次】

- 各種証明書等の詳細解説

- 相続登記のやり方

- 相続登記の申請書はどこでもらえる?どこでダウンロードする?

- 不足しやすい必要書類の事例

- 遺産分割協議書が必要な場合とは?

- 不動産のみ記載した遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)

- 申請書の添付書類としては不要だが別途必要な書類

- 必要書類の有効期限は?3ヶ月や6ヶ月の期限?

- 提出した書類の原本は返して貰える?

- 法定相続情報一覧図とは?

- 戸籍謄本等の証明書が取得できない場合

- 遺言書がある場合の必要書類

- 相続人が1名場合の必要書類

- 遺産分割の調停調書がある場合の必要書類

- 相続放棄した場合の必要書類

- 海外在留の場合の必要書類

- 被相続人が外国人の場合の必要書類

- 相続人が外国人の場合の必要書類

- 住民票コードを申請書に記載すると住民票が不要?

- 相続人であった者が相続登記の手続き前に亡くなった場合の必要書類

- 相続登記の添付書類の綴じ方

~各項目の詳細については上記をクリックしてください~

各種証明書等の詳細解説

- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

亡くなった方の出生の際に作成されたものから、亡くなるまでのもの全てが必要です。

最終の除籍謄本に出生の旨や死亡の旨の記載があれば良いのではなく、生まれたときに作成された戸籍謄本(筆頭者が親のものや、祖父母などのもの)から、その後筆頭者が変わって作成されたもの、法律の改正で新たに作成されたもの、結婚し新たに作成されたもの、転籍し新たに作成されたものなど、亡くなるまでの履歴全てが必要です。

戸籍謄本の他、除籍謄本や改製原戸籍と呼ばれるものもありますが、それぞれ1通必要なわけではなく、出生から死亡まで繋げた戸籍謄本等が必要になります。

なお、法定相続情報一覧図を提出する場合は戸籍謄本等の提出は不要になります。

【入手先】戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します。

→相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは

→【広域交付】戸籍謄本が全国どこからでも取得可能に

- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

登記簿上の住所の記載のある住民票が必要です(本籍地の記載も必要)。

戸籍謄本には住所が記載されないため、登記簿に記載されている人物と戸籍上で亡くなった方が同一人物であることを証明する必要があります。

亡くなると住民登録を解除されますが、解除された(除かれた・抹消された)住民票を特に「除票」と呼んだりします。住民票の除票の代わりに「戸籍の附票」でも構いません。戸籍の附票は戸籍謄本とは別の証明書で住所の記載があります。

本籍地と登記簿上の住所が同じ場合は、住民票等がなくても手続き可能です。

住民票は以前まで保管期限が5年だったので、亡くなってから期間が経過すると破棄され、取得できない場合があります。その場合は、代替書類を用意することになります。

【入手先】戸籍の附票は本籍地、住民票除票は住所地の市区町村にて取得します。

- 相続人の戸籍謄本

新たに名義人となる相続人だけではなく、法定相続人全員のものが必要です。戸籍抄本でも手続き可能です。

相続人が手続き前に亡くなってしまった場合は、その相続人の出生に遡る戸籍謄本等も必要になります。

相続人の戸籍謄本に期限はありませんが、被相続人の死亡後に取得したものが必要です。

【入手先】戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します。

- 相続人の住民票

新たに名義人となる相続人のみ必要です。名義人とならない相続人の分は不要です。

戸籍の附票でも代用可能です。

【入手先】住民票は住所地の市区町村にて取得します。

- 固定資産評価証明書

被相続人が亡くなった年度のものではなく、名義変更手続きをする年度のものが必要です。なお、相続税の申告などの場合は、亡くなった年度のものが必要です。

固定資産評価証明書でなく、固定資産税納税通知書(課税明細書)でも基本的に代用可能ですが、公衆用道路などの固定資産税が非課税の場合は、固定資産税納税通知書に記載がない場合が多いです。

【入手先】固定資産評価証明書は市町村にて取得します。

東京23区の場合は都税事務所にて取得します。

- 相続関係説明図

相続関係を略図化したものです。戸籍謄本などの原本は申請の際に法務局へ提出しますが、手続き完了後に返却して貰いたい場合に用意するとコピーの提出が不要となります。

戸籍謄本等を全てコピーを提出し原本還付処理する方法もあります。

相続関係説明図の作成は手書きでも、PCで作成してもどちらでも構いません。

被相続人や相続人の住所を記載するのが一般的ですが、住民票は相続関係説明図だけでは還付しれくれませんので、別途コピーを提出し原本還付の処理が必要です。

【入手先】自分で作成します。

- 遺産分割協議書

法定の相続割合以外で名義を入れたい場合に必要となります。

遺産分割協議により、相続人間で相続人の誰が相続するか、相続する割合をどうするか自由に指定可能です。相続人の1名単独にすることも、相続人の複数名の共有にすることも可能です。

遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印することになります。不動産のみ記載した協議書(決定書)でも手続き可能です。

【入手先】自分で作成します。

- 印鑑証明書

遺産分割協議書を提出する場合に必要となります。

基本的には相続人全員分が必要です。印鑑証明書に期限はありません。取得から3ヶ月過ぎている場合も手続きに利用可能です。

上申書提出など特殊な事例でも必要になる場合があります。

【入手先】印鑑証明書は住所地の市区町村にて取得します。

- 不在籍証明書、不在住証明書

住民票等の証明書類が取得できない特殊な場合に使用します。

各市町村の住民票や戸籍謄本の発行窓口にて取得可能です。

登記済権利証があれば、別途取得しなくても構いません。

【入手先】不在籍証明書及び不在住証明書は不在を証明すべき住所地(本籍地)の市区町村にて取得します。

- 登記済権利証(登記識別情報)

基本的には相続登記には使用しません。遺言書があり「相続」ではなく「遺贈」を原因として所有権移転登記する際には使用します。

住民票等の証明書類が取得できない場合に使用します。登記済権利証が提出できる場合は、他の代替書類は不要です。

【入手先】新たに入手するものではなく、被相続人が物件取得時に発行されたものです。

- 上申書

住民票等の証明書類が取得できない場合や、戸籍謄本により相続関係を証明できない場合に使用します(基本的には印鑑証明書も合わせて添付します)。

【入手先】自分で作成します。

- 相続人全員の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)

法務局への提出書類ではありません。当センターに手続きをご依頼の場合に、ご本人確認のためにご用意いただきコピーを取らせていただきます。ご依頼いただいた相続人以外の他の相続人の方にも全員お願いしております。

その他、ご依頼の場合は代理権限証明情報(委任状)にも押印いただきます。委任状は当センターにて用意しますので、押印していただくだけです。

相続登記のやり方

相続登記を申請するには、上記の書類を揃え、不動産を管轄する法務局に申請書と合わせて提出します。

必要書類以外の相続登記手続きに関しては、別にまとめたページを用意しておりますのでこちらもご参照いただければと思います。

ご自身で手続きすることを考えている場合も、専門家に依頼する場合もまずはこちらをご確認ください。

【相続登記】相続における不動産名義変更手続きをわかりやすく解説!

相続登記を自分でやる方法!

相続登記の申請書はどこでもらえる?どこでダウンロードする?

相続登記の申請書は、申請用紙があってその申請用紙に記入するものではなく、基本的には申請人が自分で作成するものになります。手書きで作成しても、パソコンで作成しても構いません。

法務局にも一般的な雛形を用意していたり、法務局のHPにも雛形が載っておりダウンロードも可能ですが、見本やサンプルになりますので、ご自身の状況に合わせて修正等が必要になります。

相続登記申請書の見本・雛形は以下をご参照ください。ケース別、事例別に紹介しております。

【ケース別】 相続登記申請書の見本・雛形

不足しやすい必要書類の事例(当センターでの事例紹介)

弊所では「相続登記申請プラン」という、お客様が相続登記に必要な書類を揃え、法務局への申請のみ対応するプランがあります。相続登記申請プランの場合はお客様が書類を用意され当センターに持ち込まれるのですが、このプランでご依頼のお客様の不足書類として多い事例を案内したします。

- 戸籍謄本等

被相続人の戸籍謄本等は出生から死亡までのものが全て必要ですが、除籍謄本と改製原戸籍を各1通のみを持参されるケースがよくあります。除籍謄本にも出生の記載があるので、それを見て出生からの記載があると勘違いされるケースです。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が各1通必要なのではなく、何通必要になるかは事案によって異なります。実際に取得してみないと何通になるか分からないものです。 - 住民票(住民票除票)

戸籍謄本と住民票(住民票除票)は別のものです。戸籍謄本のみ揃えて、除票が用意されていないケースがあります。これは銀行等の手続きについては除票が不要となることが多いので、他の相続手続きに使用した戸籍謄本等のセットで全て揃っていると勘違いされるからかと思われます。

それと、名義上の住所と繋がる除票が必要となりますが、名義上の住所から住所変更されいる場合は、除票にその住所が記載されていないこともあります。この場合は、前住所の除票や戸籍附票の用意が必要となります。 - 遺産分割協議書

法律通りの相続分で取得する以外の場合は、遺産分割協議書が原則必要となりますが、遺産分割協議書が不要と勘違いされるケースがあります。遺産分割協議書の必要の有無については次の詳細解説を参照ください。 - 固定資産評価証明書

固定資産税納税通知書(課税明細書)でも代用は可能ですが、非課税の土地などは課税明細書に評価額の記載のないものがあります。この場合は固定資産評価証明書が必要となることがあります。

遺産分割協議書が必要な場合とは?

相続人が複数名いる場合、法定相続分の割合で共有名義にするのであれば相続登記の手続きに遺産分割協議書は不要です。遺言書や遺産分割調停で相続登記する場合も遺産分割協議書は不要です。

上記以外の場合は、相続登記する際に遺産分割協議書が必要になります。例えば相続人3名の内、1名のみの名義にする場合や、法定相続分以外の割合で共有名義にする場合などの場合は、遺産分割協議書が必要となります。

なお、相続人が1名の場合は不要ですが、数次相続が発生し現在の相続人が1名のみの場合は、過去に遺産分割協議をしたが遺産分割協議書を作成していなかった場合は遺産分割協議証明書を作成することになります。

遺産分割協議書は司法書士に依頼すべき?手続き、費用、選び方を徹底解説

不動産のみ記載した遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)

通常は、相続人全員で遺産全部(不動産、預貯金、有価証券等)について話し合った内容を遺産分割協議書として残すことになるかと思います。

遺産分割協議書は各相続人分として複数通作成することもよくありますし、遺産分割の内容が同一であれば手続き用として用意することも問題ありません。

相続登記の手続きについては、対象となる不動産についての遺産分割協議の内容が分かれば手続きは可能です。不動産のみを抜粋した遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)を別途手続き用に用意して利用することも可能です。

不動産のみ記載した遺産分割協議書

申請書の添付書類としては不要だが別途必要な書類

相続登記申請書の添付書類としては不要ですが、登記事項証明書(登記簿謄本)は内容の確認の為に、申請前に最新のものを取得し確認することをお勧めいたします。内容確認の為だけなので登記情報(登記情報提供サービス)でも構いません。

古い登記簿謄本や、固定資産税納税通知書の課税明細等でも物件の情報はある程度確認できますが、当時の状況から現在内容が変わっている場合や(地目・地積等)、固定資産税の管理台帳と登記簿では内容が多少異なる場合もあります。

申請書や遺産分割協議書を作成する際は、最新の登記事項証明書の情報を記載するようにしましょう。

登記事項証明書は法務局で誰でも取得可能です。管轄の法務局以外でも取得可能です。登記情報提供サービスはインターネットで確認できるサービスです。

登記簿謄本の取得方法

登記情報提供サービスとは?

必要書類の有効期限は?3ヶ月や6ヶ月の期限は?

相続登記の必要書類である戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などに有効期限はありません。古いものでも利用可能です。6ヶ月過ぎた証明書も利用できます。相続人の戸籍謄本についても期限はありませんが、被相続人が亡くなった後に作成されたものが必要です。

固定資産評価証明書については発行からの有効期限ということではないですが、相続登記をする年度の証明書が必要です。被相続人が亡くなった年度のものではないのでご注意ください。

なお、相続登記に使用する戸籍謄本や印鑑証明書には期限がありませんが、同様の相続の手続きでも銀行口座の相続の手続き等については、各銀行で有効期限を設けている場合もあります。

その他の相続手続きも、証明書の有効期限を定めている場合の方が多いです。相続登記が例外と考えた方が良いかもしれません。

【相続登記】必要書類の「有効期限」完全ガイド

提出した書類の原本は返して貰える?

相続登記の必要書類は基本的に全て原本の提出が必要です。申請の際に法務局に預けることになります。

提出した原本は、原本還付の手続きをすると審査完了後に返却されます。原本還付の処理をしないと戻ってきません。

原本還付の方法ですが、遺産分割協議書などの提出書類のコピーを取って、コピーの末尾に「原本と相違ない」旨のを記載し、氏名の記入と押印も必要です。複数枚になる場合は契印(割印)します。

なお、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍については相続関係説明図を添付するればコピー等を提出しなくても還付して貰えます。相続関係説明図で原本を還付できるのは戸籍謄本等に限られますので、住民票や戸籍附票、印鑑証明書などの他の証明書は上記の通りコピーの提出と原本還付の処理が必要です。

相続登記をスムーズに進める【相続関係説明図】の作成手順と法定相続情報一覧図との使い分け

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法務局で戸籍謄本等を確認したうえ、認証文を付し写しを発行してくれます。

法定相続情報一覧図がある場合、各種相続手続きにおいて戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。相続登記についても被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍や、相続人の戸籍謄本の提出が省略可能になります。法定相続情報の記載内容によっては住民票・除票、戸籍附票の省略も可能になります。

また、相続登記の手続きに合わせて法定相続情報一覧図を取得する方法もあります。

【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?

法定相続情報一覧図の取得に必要な書類一覧

戸籍謄本等の証明書が取得できない場合

戦災などで戸籍謄本が焼失したり、証明書の保存期間経過により廃棄され、相続登記に必要な証明書が取得できない場合があります。

戸籍謄本が焼失した場合については、焼失の旨の市区町村長の証明書があれば、基本的に手続き可能です。

住民票(除票)や戸籍附票など、保存期間経過により必要書類が揃わない場合は、登記済権利証や上申書、不在籍証明書書、不在住証明書を提出するなどの代替手段にて手続きします。

証明書が取得できない(除籍謄本、除票)

戸籍の附票・住民票が古すぎて保存期間経過している場合、どうすればいい?

遺言書がある場合の必要書類

遺言書がある場合は、戸籍謄本等の書類が一部省略できる場合があります。何が省略できるかどうかは遺言書の内容にもよります。

例えば、被相続人の出生に遡る戸籍謄本は不要になり、亡くなった記載のある最後の戸籍謄本のみで済む場合があります。

なお、自筆証書遺言の場合は、相続登記申請前に家庭裁判所にて検認手続きが必要です。公正証書遺言の場合は検認不要です。

遺言書がある場合の相続登記はこちら

遺贈の手続きを完全解説:相続登記との違い、税金、必要書類

相続人が1名場合の必要書類

相続人が1名の場合は、他の相続人と遺産分割協議をする必要もありませんので、遺産分割っ協議書や印鑑証明書は不要になります。なお、相続人が複数いる場合で、不動産を相続するのが1名のみの場合は遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。

当初は相続人が複数いたが、他の相続人全てが相続放棄し、相続人が1名となった場合は、相続放棄の証明書が必要になります。

現存する相続人が1名の場合でも、数次相続の場合(当初は相続人が他にもいたが、その相続人が亡くなった場合)は1度で相続人の名義にでず、2段階の相続登記が必要となる場合もあります。

遺言書がある場合の相続登記はこちら

相続人が1名の場合の相続登記

遺産分割の調停調書がある場合の必要書類

遺産分割調停調書がある場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書が不要になります。

家庭裁判所での遺産分割調停の手続きにおいて、相続人や遺産分割の内容も確定するためです。遺産分割の審判の場合も同様です。

遺産分割調停の相続登記はこちら

相続放棄した場合の必要書類

相続人が家庭裁判所で相続放棄した場合は、相続登記の申請には、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。「相続放棄申述受理通知書」でも代用可能です。

相続放棄した相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、遺産分割協議などにも参加する必要がありません。

相続登記申請に提出する被相続人の戸籍謄本等や相続放棄申述受理証明書より、相続放棄をした人が被相続人の相続人であることが分かる場合は、相続放棄した方の戸籍謄本は不要となります。

相続人が相続放棄したことによって、相続関係が変わる場合は注意が必要です。例えば亡くなった方の子供が全員相続放棄すると、次順位の亡くなった方の親や兄弟が相続人となり手続きに関与することになります。

【相続放棄と相続登記の完全ガイド】手続き・費用・注意点

海外在留の場合の必要書類

相続人が海外在住の日本人の場合、基本的には住民票や印鑑証明書が発行されません。

住民票の代わりに在留証明書、印鑑証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)をそれぞれ領事館で発行してもらうことが可能です。

令和7年5月27日より、証明オンライン申請を導入している在外公館在にて、留証明書のオンライン発給が開始されるようになりました。

在留証明書・署名証明書の詳細はこちら

在外公館における電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について(外務省HP)

登録免許税は印紙で納付

必要書類ではないですが、相続登記の申請の際に登録免許税は通常は印紙で納めます。申請書に貼って、添付書類と合わせて提出します。オンライン申請の場合は電子納付で納めることも可能です。

なお、相続税と登録免許税は別のものです。相続登記の申請の有無とは関係なく、相続税の申告が必要な場合もあります。

【相続登記の登録免許税】具体的計算方法・納付方法の解説

【相続税と相続登記】不動産を相続・名義変更したら相続税かかる?

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!