不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年12月14日

- 相続登記の義務化に伴い創設された制度

- 相続登記より簡単に手続きできる

- 相続登記の義務を履行したことになる(過料回避)

- 登録免許税がかからない

- 将来的には相続登記も必要になる(あくまで一時的措置)

- 遺産分割協議が整ったら相続登記が義務

このページでは、2024年4月から開始された相続登記の義務化について、その背景から具体的な対応策まで、わかりやすく解説します。

特に、義務化に対応するための新しい制度「相続人申告登記」について詳しく説明していますので、相続登記の期限が迫っている方、遺産分割協議が難航している方は、ぜひご参考ください。

2024年4月開始「相続登記の義務化」がすべての始まり

相続人申告登記を理解するには、まず相続登記の義務化について知る必要があります。相続人申告登記は、この義務化に対応するための手段の一つであり、義務化の背景を理解していなければ、相続人申告登記を行う必要性も認識できません。

2024年4月1日、日本の不動産法制における大きな転換点となる改正不動産登記法が施行されました。これにより、これまで任意とされてきた相続登記が法的な義務となり、不動産を相続したすべての人々に新たな責任が生じました。この法改正は単なる手続きの変更ではなく、深刻化する社会問題への対応として導入されたものです。この義務化の背景と基本ルールを理解することは、関連する手続きを正しく把握するための第一歩となります。

なぜ義務化?社会問題化する「所有者不明土地」とは

相続登記が義務化された最大の理由は、「所有者不明土地」問題の解決です。所有者不明土地とは、登記簿を確認しても所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地を指します。

これまで相続登記に期限がなく費用もかかるため、特に資産価値の低い土地の登記が放置されるケースが多発しました。相続が繰り返されるうちに相続人の数はネズミ算式に増え、権利関係は複雑化します。その結果、所有者の特定が困難な土地が全国に広がり、その総面積は九州本島(約367万ヘクタール)を上回る約410万ヘクタールに達すると推計されています。

所有者不明土地が引き起こす問題:

- 公共事業の用地買収を妨げる

- 災害復旧・復興事業の遅延を招く

- 民間取引の障害となり、経済活動を停滞させる

- 適切に管理されない土地は空き家問題や周辺環境の悪化を引き起こす

こうした社会問題に対処するため、国は不動産の所有者情報を正確かつ最新の状態に保つことを目指し、相続登記の義務化に踏み切りました。

「3年以内の登記」と「10万円以下の過料」義務化の基本ルール

2024年4月1日から施行された新しい法律の核心は、明確な期限と罰則の設定です。

義務の基本ルール

不動産を相続した相続人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割協議が成立した場合も、その日から3年以内に登記申請を行う義務が生じます。

違反した場合の罰則

正当な理由なく申請義務を怠った場合、10万円以下の「過料」が科される可能性があります。これは刑事罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科はつきません。

ただし、登記官が義務違反を把握しても、直ちに過料の手続きには入りません。まず登記を行うよう「催告」を行い、その期限内に登記を申請すれば過料は科されません。

「正当な理由」とは

以下のようなケースは「正当な理由」として認められ、過料の対象外となる可能性があります。

- 相続人が極めて多数で、必要書類の収集に時間を要する場合

- 遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合

- 登記義務者が重病などの事情を抱えている場合

- DV被害者で手続きが困難な場合

- 経済的困窮により登記費用を負担できない場合

該当する可能性がある場合は、法務局に相談することが重要です。

過去の相続も対象!あなたの実質的な期限はいつ?

今回の法改正で特に注意すべき点は、その効力が過去にさかのぼって適用される「遡及適用」のルールです。

過去の相続も義務化の対象!

相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に開始した相続についても対象となります。つまり、何年も前、あるいは何十年も前に発生した相続であっても、まだ登記が完了していない不動産はすべて義務化の対象となるのです。

このような過去の相続については、3年間の猶予期間が設けられています。具体的な期限は、以下のうち、いずれか遅い日から3年以内となります。

- 改正法の施行日である2024年4月1日

- 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日

実質的な期限は2027年3月31日

2024年4月1日より前に相続の事実を認識していた場合、実質的な登記申請の期限は2027年3月31日となります。この期限までに登記を完了させるか、後述する「相続人申告登記」の手続きを行う必要があります。

長年放置してきた不動産がある場合は、この猶予期間内に対応することが極めて重要です。

相続人申告登記とは?まず知るべき「一時的な義務履行」という役割

相続登記の義務化という厳格なルールの導入と同時に、相続人が直面する現実的な困難を軽減するための新しい制度が創設されました。それが「相続人申告登記」です。この制度は、複雑な相続問題を抱える人々にとって、法的な「救済措置」の役割を果たします。

相続人申告登記とは?

相続人申告登記は、相続登記の義務化と合わせて2024年4月1日より開始されました。

相続人申告登記の定義

登記官に対し登記名義人の相続人である旨を申し出る手続きのことで、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することになります。

一般的に相続人申告登記の略称として「申告登記」と使われることもあります。

相続登記をするには多くの証明書を入手したり、相続人間で話し合いをまとめる必要があります(遺産分割協議)。長年相続登記を放置されたケースなどでは、処理が難しく、相続登記の申請期限を超えてしまう可能性も考えられます。そこで相続登記とは別に簡素化した手続きが法改正時に導入されました。

相続人申告登記はなんのために?申告するとどうなる?

義務の履行とみなされる

相続人申告登記の申出をすると、相続登記の義務を免れることができます。何らかの事情ですぐに相続登記を申請できない場合でも、相続人申告登記することにより義務の履行したことになり、結果として過料回避となります。

申告をすると登記簿に、相続人の氏名住所が記載されることになります。

注意:あくまで一時的な手段

相続人申告登記はあくまで一時的な手段であり、最終的な解決策ではありません。また、法的な期限内に相続登記ができる人は二度手間となってしまうため、相続人申告登記の申請は必要ありません。

相続登記との決定的な違い【所有権は移転しない】

相続人申告登記を理解する上で最も重要な点は、これが正式な「相続登記」とは全く異なる性質を持つ手続きであるということです。

| 項目 | 相続登記(正式な登記) | 相続人申告登記 |

|---|---|---|

| 目的 | 不動産の所有権を被相続人から相続人へ移転し、権利関係を登記簿に記録(公示)する | 登記簿上の所有者について相続が開始したこと、申出人が相続人の一人であることを申し出て、登記簿にその事実を付記してもらう |

| 所有権の移転 | 移転する(相続人が正式な所有者となる) | 移転しない(被相続人のまま) |

| 不動産の処分 | 売却、担保設定などが可能 | 一切できない |

| 効力 | 権利関係の公示 | 義務履行したとみなされるのみ |

この制度は、いわば「私はこの不動産の相続人の一人です」と法務局に届け出て、ひとまず3年以内の義務を果たしたことにしてもらう、暫定的かつ簡易的な措置なのです。

相続人申告登記の後に遺産分割協議が成立したら?

遺産分割後も3年以内の登記が必要

相続人申告登記の申出をした後に、遺産分割協議によって不動産を取得したときは、遺産分割協議の日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となる可能性があります。

こんな方におすすめ!相続人申告登記を賢く利用すべきケース

相続人申告登記は、すべての相続人にとって必要な手続きではありません。期限内に正式な相続登記が可能な場合は、二度手間になるため利用する必要はないでしょう。この制度が真に役立つのは、3年という期限内に正式な相続登記を完了させることが困難な、特定の事情を抱えたケースです。

法律が想定している主な利用ケースは以下の通りです。

① 遺産分割協議がまとまらないケース

相続人間で遺産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)が長引き、3年の期限内に合意に至る見込みが立たない場合です。

相続人申告登記は、他の相続人の同意なしに単独で行えるため、協議の難航による義務違反のリスクを回避できます。

② 相続人が多数で権利関係が複雑なケース

長年にわたり相続登記が放置され、相続が数世代にわたって発生しているような場合、相続人の数が数十人に及ぶことも珍しくありません。このような状況では、全相続人を特定し、連絡を取り、必要書類を集めるだけで膨大な時間と労力がかかります。

このような複雑な事案において、まずは自身の義務だけでも履行しておくために有効な手段となります。

相続というプロセスは、法律的な手続きであると同時に、家族間の人間関係が深く影響する場でもあります。意見の相違や感情的な軋轢、あるいは一部の相続人と連絡が取れないといった状況は決して珍しくありません。

相続人申告登記は、こうした人間関係の難しさや手続きの煩雑さといった、相続が抱える現実的な課題を解決するために設けられた、きわめて実践的な制度なのです。この制度を「相続問題に直面した際の、自分を守るための一時的な回避手段」と理解することで、その実用的な価値をより明確に把握できるでしょう。

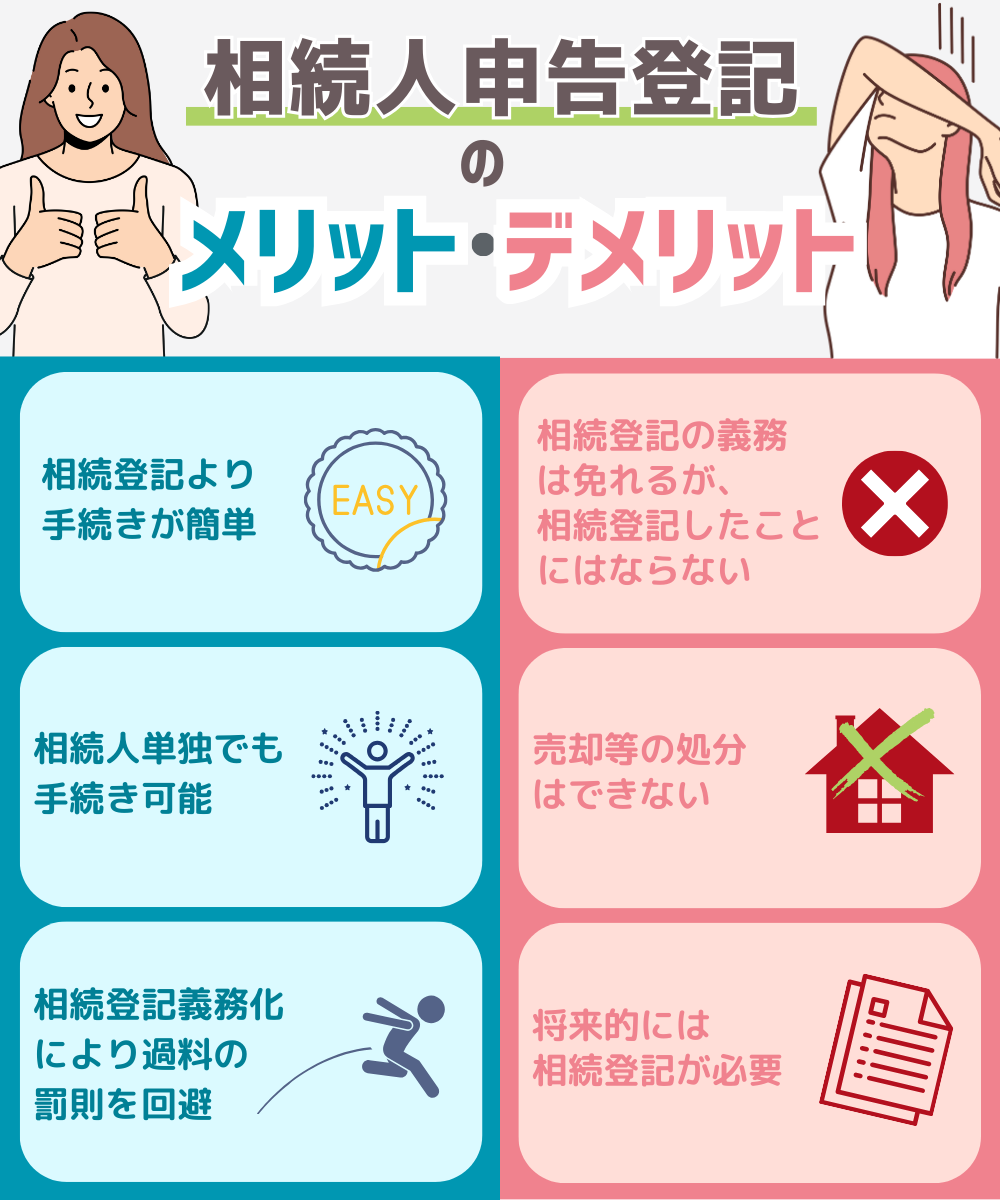

【徹底比較】相続人申告登記のメリットとデメリット

相続人申告登記を利用するかどうかは、自身の状況を冷静に見極め、そのメリットとデメリットを比較検討して判断する必要があります。この制度は、即座に得られる利点と、将来的に残る課題の両面を持ち合わせています。

4つの主要メリット

相続人申告登記が提供するメリットは、いずれも相続人が直面する「時間」「手間」「費用」「人間関係」という4つの大きな負担を軽減することに集約されます。

① 過料の回避

最大かつ最も直接的なメリットは、3年という期限内にこの申出を行うことで、正当な理由なく義務を怠った場合に科される10万円以下の過料を確実に回避できることです。期限が迫っている状況で、まずペナルティのリスクをゼロにできる点は非常に大きな利点です。

② 相続人単独での申請が可能

正式な相続登記(特に遺産分割協議に基づく場合)は、原則として相続人全員の協力と実印、印鑑証明書などが必要です。しかし、相続人申告登記は、他の相続人の同意や協力を一切必要とせず、相続人の一人が単独で申請することができます。これにより、相続人間で意見が対立している場合や、非協力的な相続人がいる場合でも、自身の義務だけは独立して果たすことが可能です。

③ 手続きの簡素さ

正式な相続登記に比べて、提出が必要な書類が大幅に少なくなっています。基本的には、申出人自身が被相続人の相続人であることを証明する戸籍謄本等があれば足り、法定相続人全員の戸籍謄本を収集したり、遺産分割協議書を作成したりする必要がありません。また、申請書への押印も不要とされており、手続きが大幅に簡略化されています。

④ 費用がゼロ(登録免許税ゼロ)

正式な相続登記では、不動産の固定資産税評価額の0.4%が登録免許税として課税されます。例えば評価額が2,000万円の不動産であれば8万円の税金が必要です。一方、相続人申告登記の申出には、この登録免許税が一切かかりません。戸籍謄本などの取得費用はかかりますが、手続き自体は無料で行えるため、経済的な負担を抑えたい場合に有効です。

※司法書士に手続きの代行を依頼する場合は、別途費用がかかります。

注意すべき3つのデメリット

デメリットは将来的な影響や制度の限界に関わります。具体的には、手続きの二度手間が発生する可能性があること、不動産の売却や活用ができないこと、そして申告した相続人だけが義務を履行したとみなされる点です。

① 「二度手間」になる可能性

相続人申告登記はあくまで一時的な措置です。遺産分割協議がまとまるなどして不動産の取得者が最終的に決まった後は、その結果を反映させるための正式な相続登記を改めて申請する必要があります。この遺産分割後の相続登記にも、「遺産分割が成立した日から3年以内」という新たな期限が設けられています。結果として、法務局に対して2回の手続きを行うことになり、「二度手間」と感じられる可能性があります。

② 不動産の売却・活用ができない

前述の通り、この手続きでは所有権が移転しないため、登記簿上の所有者名義は亡くなった方のままです。この状態では、不動産を売却したり、賃貸に出したり、担保に入れて融資を受けたりといった一切の処分・活用行為ができません。不動産の売却等を急いでいる場合には、この制度は解決策にならず、直接、正式な相続登記を目指す必要があります。

③ 申告者のみが義務を履行したことになる

相続人申告登記の効力は、申出を行った相続人本人にしか及びません。例えば、相続人が兄弟3人いるうち、長男だけが申出を行った場合、義務を履行したとみなされるのは長男だけであり、他の兄弟2人は依然として義務を履行していない状態(義務違反の状態)のままとなります。すべての相続人が義務違反を回避するためには、各人がそれぞれ申出を行うか、連名で一つの申出書を提出する必要があります。

相続人申告登記の選択は戦略的判断

結局のところ、相続人申告登記を選択するか否かは、「目先の簡便さを取るか、長期的な効率性を取るか」という戦略的な判断に他なりません。

判断のポイント

家族関係が円満で、不動産の活用方針も早期に決まる見込みであれば、直接、正式な相続登記に進むのが最も効率的です。

一方で、少しでも紛争の兆候がある、あるいは相続関係が複雑で時間がかかると予想される場合には、まず相続人申告登記で法的な義務をクリアし、ペナルティのリスクを回避するという防御的な手段を取ることが賢明な選択と言えるでしょう。

相続登記の義務化に関する無料相談はこちら

【実践ガイド】相続人申告登記の手続き・やり方の全ステップ

相続人申告登記の手続きは、専門家でなくても行えるように簡素化されています。ここでは、その具体的な流れを3つのステップに分けて解説します。

Step 1 必要書類の収集【ケース別チェックリスト】

手続きの第一歩は、必要書類を正確に収集することです。正式な相続登記に比べると種類は少ないですが、申出人と被相続人との関係によって必要な戸籍謄本の範囲が異なる点に注意が必要です。

以下のチェックリストを参考に、ご自身の状況に合わせて書類を準備してください。

| 書類 | 必要な人 | 取得場所 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 申出書 | 全ての申出人 | 法務局のウェブサイト | Word、PDF形式でダウンロード可能。オンラインで直接作成することもできます。 |

| 被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本 | 全ての申出人 | 被相続人の最後の本籍地の市区町村役場 | 被相続人が亡くなった事実を証明するために必要 |

| 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(本籍の記載のあるもの) | 被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合 | 被相続人の最後の住所地または本籍地の市区町村役場 | 被相続人が登記名義人であることを証明するために必要 |

| 申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本 | 全ての申出人 | 申出人の本籍地の市区町村役場 | 申出人と被相続人の関係を証明します。相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人に子や親がいないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要になる場合があります。 |

| 申出人の住民票の写し | 全ての申出人 | 申出人の住所地の市区町村役場 | 申出書に氏名のふりがなと生年月日を正確に記載すれば、住基ネットでの照会が可能となり、提出を省略できます(国内に住所がない場合を除く)。 |

| 委任状 | 代理人に依頼する場合 | 依頼する司法書士等が作成 | 司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合に必要です。 |

| (任意)法定相続情報一覧図の写し | 取得済みの人 | 法務局 | これを提出すれば、複数の戸籍謄本の代わりにすることができます。法定相続情報番号を申出書に記載することで、証明書の添付に代えることができます。 |

戸籍謄本収集のポイント

戸籍謄本の収集は、特に相続関係が複雑な場合に最も時間のかかる作業です。どの範囲の戸籍が必要か判断に迷う場合は、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、申出人自身の現在の戸籍謄本をすべて取得しておくと確実です。これらの書類は、後の正式な相続登記でも必要になるため、基本的に無駄になりません。

Step 2 申出書の作成と法務局への提出方法(窓口・郵送・オンライン)

申出書の作成は、法務局のウェブサイト等からダウンロードした様式に、必要事項を記入します。

主な記載事項は、申出人の氏名・住所、被相続人の氏名・最後の住所、そして対象となる不動産の情報(不動産番号や所在・地番など)です。不動産の情報は、固定資産税の納税通知書や、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)で正確に確認できます。

申出の目的 相続人申告

司法太郎の相続人

相続開始年月日 令和6年4月1日相続

(申出人) 東京都千代田区九段南四丁目6番11号

司 法 二 郎

連絡先の電話番号03-6265-6559

添付情報

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報

住所証明情報

令和6年9月1日申出 東京法務局 新宿出張所

不動産の表示

所 在 新宿区市谷○○町一丁目

地 番 23番

所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番

家屋番号 23番

※住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、添付情報として住民票の写し等の提出を省略することができます。

提出先の確認

申出書の提出先は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。管轄を間違えると受け付けてもらえないため、事前に法務局のウェブサイトで確認が必要です。

提出方法は3つから選択可能

管轄法務局の窓口に直接持参する方法です。書類の不備などをその場で確認してもらえる可能性があります。

申出書と必要書類一式を管轄法務局宛に郵送します。書留郵便など、記録が残る方法が推奨されます。

「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネット経由で申請する方法です。法務省が提供する「かんたん登記申請」というウェブブラウザ上で手続きが完結するサービスも利用でき、専用ソフトのインストールが不要なため便利です。

Step 3 登記完了後の流れと、最終的な相続登記への準備

申出書が法務局に受理され、内容に不備がなければ、登記官が職権で申出人の氏名・住所などを登記簿に付記します。手続きが完了すると、法務局から「職権登記完了通知」といった書面が送られてきます(手続きにより通知の形式は異なる場合があります)。

登記完了後の確認

これで、ひとまず相続登記の申請義務は履行したことになります。登記事項証明書か登記情報を取得して登記簿の内容を確認しましょう。

重要:これはゴールではありません

相続人申告登記を済ませた後も、相続人間での遺産分割協議は継続する必要があります。そして、協議が成立し、不動産を誰が取得するかが正式に決まったら、その日から3年以内に、その内容を反映させるための正式な相続登記を申請しなければなりません。この期限を怠ると、再び過料の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

相続人申告登記は、あくまで時間的な猶予を得るための手段です。その間に、最終的な解決である正式な相続登記に向けて、着実に準備を進めていくことが重要です。

司法書士のコラム

現実的には、相続登記をしていない場合でも過料の制裁を受ける可能性は極めて低いので、相続登記の義務の履行を目的とする相続人申告登記は、メリットが少なく制度の利用頻度は高くないと予想されます。

過料が科される場合については以下をご参照ください。

【相続登記の義務化】放置すると科される罰則・過料を解説!

相続人申告登記の手続きFAQ

相続人との相続関係が分かる戸籍謄本・除籍謄本があれば構いません。

相続登記との違い

相続登記の場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本等を取得し、相続人全員を把握する必要がありますが、相続人申告登記の場合は、相続人全員を把握する必要はありません。

申告登記をするには申出書を不動産を管轄する法務局へ提出します。戸籍謄本等の必要書類と合わせて申出することになります。

窓口での申請の他、郵送での申請、オンラインでの申請も可能です。

相続登記と異なり、登録免許税等の納税は不要です。証明書の手配や郵送費等が状況によってはかかりますが、登記の費用はかかりません(非課税)。

司法書士に依頼する場合

専門家である司法書士に手続きの代行を依頼する場合は、司法書士費用が別でかかります。具体的な費用については各司法書士事務所によって異なりますが、相続登記に準じた程度か、それより少し安く済むことが考えられます。

相続登記は遺言書がない場合は、基本的に相続人全員の協力が必要ですが、相続人申告登記は、各相続人が単独で申告の申出が可能です。他の相続人の協力や同意も不要で、一緒に申出する必要もありません。

相続で揉めていて遺産分割協議がまとまらない場合でも手続きを利用できることが想定されています。

相続人申告登記の申出期限は、正式な相続登記の義務期間と同じです。つまり、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。

この期限内に申出を行えば、相続登記の申請義務を履行したとみなされ、過料の対象とはなりません。

いいえ、なりません。相続人申告登記の効力は、あくまで申出を行った本人に限定されます。例えば、あなたが単独で申出を行った場合、あなたの義務は履行されたことになりますが、他の兄弟姉妹は依然として義務を履行していない状態のままです。

全ての相続人が義務を履行するためには、各人が個別に申出を行うか、あるいは全員が連名で一つの申出書を提出する必要があります。

相続人申告登記完了後に、相続人の氏名や住所が変更になった場合は、別途申出をすることで登記簿に反映させることが可能です。

変更の内容の分かる戸籍謄本や住民票の写しが必要です。

まとめて1件の申出書で申告可能です。

一次相続人についての内容も登記簿に記載されることになります。添付書類も一次相続、二次相続に関係するものが必要になります。

かんたん登記申請は、法務省が提供しているWebブラウザから申請できるサービスです。申請後の処理状況についてもオンラインで確認可能です。

従来との違い

これまでは、登記申請は全て申請用総合ソフトをダウンロードして、ソフトウェアを利用した登記申請が必要でしたが、相続人申告登記などの一部の手続きについてはWebブラウザから申請できるようになりました。専用のソフトウェアをインストールする必要はありません。

また、マイナンバーカードによる電子署名なども不要で、比較的簡単にオンラインでの申出が可能です。ただし、パソコンの操作に不慣れな場合や、必要書類のスキャンなどに不安がある場合は、窓口や郵送での提出を選択する方が確実かもしれません。

相続人申告登記の他は、検索用情報の申出や、建物滅失の登記申請、登記名義人の表示変更の登記申請に利用できます。

いいえ、相続人申告登記をしても、相続登記をする義務を免れるだけで相続登記したことにはなりません。

不動産を売却したり、リフォームしたり、賃貸やその他不動産を担保に金融機関より融資を受ける場合などは相続登記が別途必要になります。

相続登記の手続き方法、費用、当センターへご依頼の場合の料金は以下にリンクをまとめておりますのでご参照ください。

当センターでは、相続人申告登記や相続登記の手続きを専門家がサポートします。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!