不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年12月19日

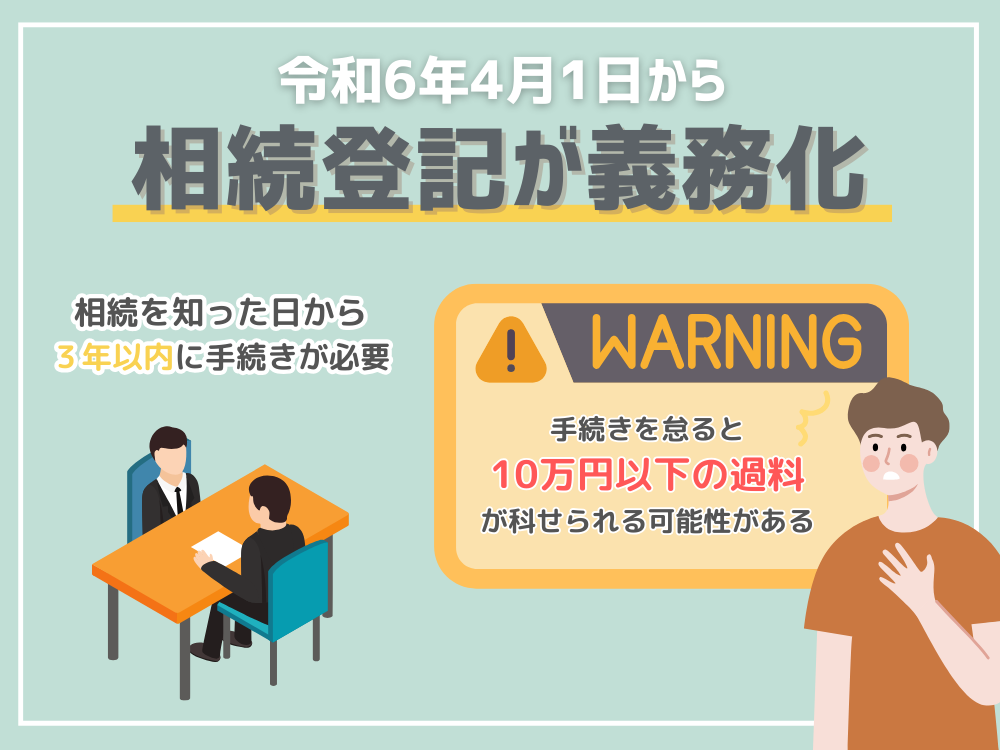

- 法改正により2024年4月1日から相続登記が義務化された

- 期限は3年(相続で取得したことを知った日から)

- 怠ると10万円以下の過料の可能性

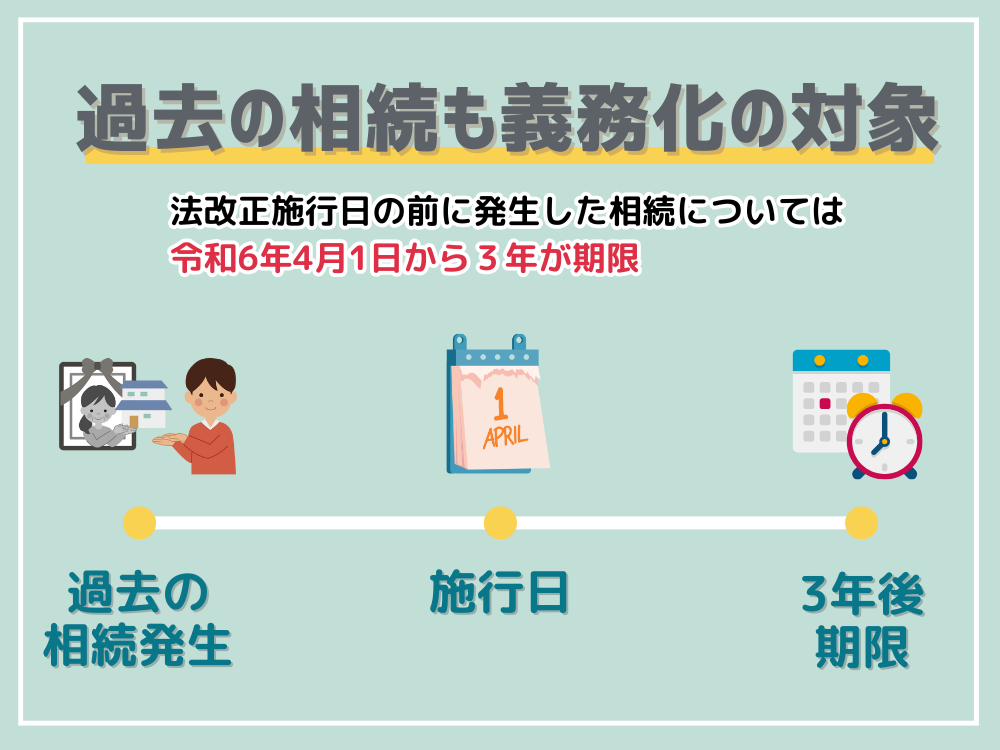

- 過去の相続も義務化の対象(遡及適用)

- 相続人申告登記という簡便な登記制度が創設された

- 氏名や住所の変更登記が2026年4月1日より義務化される

- 所有不動産記録証明制度が2026年2月2日から始まる

相続登記の義務化について「すぐに罰金が科される」と誤解されがちですが、実務で重要なのは期限に間に合わせるための段取りです。今の状況を「相続人は確定しているか」「遺産分割は済んでいるか」「評価額は把握しているか」と分解して考えると、何から手をつけるべきかが明確になり、スムーズに進められます。

相続登記の義務化に関する無料相談はこちら

そもそも相続登記とは?

土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。

所有権移転登記には各種原因(相続、贈与、売買等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。相続登記を法務局へ申請することによって、亡くなった方から相続人に名義変更されます。

不動産の名義変更とは?

相続登記の義務化とは?

法律改正により、これまで義務のなかった相続登記の申請が義務となりました。

民法と不動産登記法等の法律改正(2024年施行)により、これまで義務のなかった不動産の相続登記の申請(相続による不動産名義変更手続き)が義務化されました。

土地・建物・マンション等をお持ちの方がお亡くなりになった場合は、これまではその後に売却等の次の手続きが必要な場合を除き、名義変更しなくても法的な問題はありませんでしたが、相続登記の義務化により相続人等へ名義変更をする義務が生じるようになりました。

相続登記が義務化されました(東京法務局HP)

相続登記の手続きの期限はいつまで?

取得を知ってから3年以内

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。不動産を相続で取得したことを知った日から3年が期限になります。

相続登記の義務化で質問が多いのが「いつから3年なのか」という起算点です。ポイントは「相続が発生した日」ではなく「不動産を取得したことを知った日」が基準になっていることです。たとえば相続発生から数年後に「実は不動産があった」と知った場合、そこから3年が期限になります。家族間で情報共有が遅れたケースほど、この起算点の整理が重要になります。

相続登記を期限内に行わないとどうなる?

怠れば10万円以下の過料が科される可能性

相続登記を申請すべき義務がある者が正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料に処することとされております(不動産登記法第164条)。

3年経ったらすぐに過料となるものではありませんが、行政法上の罰則が規定されています。

裁判所が法務局から通知を受けると、裁判所において要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

3年経過したからといって自動的に過料が科されるわけではありません。実際には法務局から催告があり、それでも申請しない場合に裁判所へ通知→過料という流れになっています。ですから、もし通知が届いた時点で慌てるのではなく「今何を揃えれば申請できるのか」を整理して対応するのが現実的です。

令和6年(2024年)4月1日より前に相続が発生し、かつ相続人がその事実を知っていた場合、相続登記の期限は、原則として令和6年4月1日から3年以内(つまり令和9年(2027年)3月31日まで)、または相続した不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内のいずれか遅い日となります。多くの場合、令和9年3月31日が期限となると考えられます。

知っておくべき「3つの期限」まとめ

1. 原則的な期限

2024年4月1日以降に開始した相続の場合、「相続の開始を自分が知り、かつ、その所有権を自分が取得したことを認識した日」を起点として3年以内に登記が必要です。

2. 過去の相続に対する期限

2024年4月1日より前に開始した相続についても、義務化の対象として遡及適用されます。ただし、3年間の経過措置が設けられており、施行日の2024年4月1日を起算日として3年後にあたる2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。

注意:過去の相続も対象です!

3. 遺産分割成立後の期限

遺産分割協議により不動産の取得者が確定した場合、その不動産を取得した相続人は、協議成立日を起点として3年以内に、分割内容を反映した登記申請をしなければなりません。

| 相続の時期 | 期限 | 起算日 |

|---|---|---|

| 2024年4月1日以降の相続 | 3年以内 | 相続開始を知り、所有権取得を認識した日から |

| 2024年3月31日以前の相続 | 2027年3月31日まで | 2024年4月1日から3年間の経過措置 |

| 遺産分割成立後 | 3年以内 | 遺産分割協議成立日から |

| 罰則: 正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性 | ||

相続登記の過料が想定されるのはどのような場合?

法務局から申請を催告されたにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限られます。

過料の制裁を科すに当たっては、法務局における運用の透明性及び公平性を十分に確保できるよう、慎重な運用が予定されています。

3年経過したら自動的に過料が科されるものではありません。

具体的には、登記官が登記申請義務違反の事実を把握した場合、あらかじめ相続人に対して登記申請をするよう催告することとし、それでもなお登記申請をすべき義務を負う者が理由もなく登記申請をしないときに過料通知を行うこととするなど、過料通知についての手続を法務省令において明確に規律することが予定されています。

法務局からの催告に応じて相続登記した場合は、法務局から裁判所へ過料事件の通知がされません。

また、義務違反が形式的には該当する場合であっても、期間内に申請しなかったことにつき「正当な理由」があるときには過料の制裁が課されないことになっています。「正当な理由」についての具体的な類型については通達等で明確化することも予定されています。正当な理由の例としては、相続人が極めて多数となり戸籍謄本等の収集に多くの時間を要するケース、遺言の有効性等が争われているケース、相続人自身に重病等の事情があるケースが考えられます。

(「法制審議会民法・不動産登記法部会会議」及び「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープランより」)

一般に「正当な理由」があると認められる5つの事例

- 相続人が多すぎて把握が困難

- 遺産分割で争いがある

- 本人が重病

- DV等で避難中

- 経済的に困窮している

(法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&Aよりhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年9月12日法務省民二第927号)が通達されましたので、過料が科される場合については下記にまとめました。ご参照ください。

【相続登記の義務化】放置すると科される罰則・過料を解説!

相続登記を放置するとどうなる?意外なリスクも

10万円以下の過料が発生する

相続登記が義務化には、罰則の規定があり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局より過料事件の通知を受けた裁判所が、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判をします。過料は刑事罰ではなく行政罰であり、支払い命令は裁判所から出ることになります。

3年以内という一定の猶予期間が設けられていますので、この期間内に手続きを行えば過料(罰則)を避けられます。

〜相続登記以外の申請義務のある登記〜

相続登記など、権利に関する登記(甲区、乙区)には義務はありませんでしたが、土地や建物の表示登記(表題登記、表題登記の変更、滅失登記等)については前から登記の義務があります。

今後予定される相続登記の義務化同様に、表題登記の登記申請を怠った場合は10万円以下の過料に処する旨の罰則規定もあります。

表題登記とは建物を新築した際にする登記のことで、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。(不動産登記法47条)」とされています。

実際、表題登記がされていない未登記の家屋は多数あります。しかし、登記を怠ったことにより、過料の制裁を受けたとの話を聞いたことはありません。

現状の、表題登記の際の過料に関する運用を考えると、相続登記の義務を怠った場合に過料を科す場合は限られるのではないかとも考えられます。

不動産の売却ができない

亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することができません。不動産を売却するには相続人への相続登記が必須となります。

相続登記により新たな名義人となった相続人が売却することになります。不動産の名義は被相続人→相続人(売主)→新所有者(買主)の流れになります。

また、売却以外にも不動産を賃貸に出したり、不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合なども基本的に前提として相続登記が必要になります。

相続した不動産を売却したい【相続登記必須】

不動産の差押え・共有持分を売却される可能性

相続人間では長男が相続することに合意したが、相続登記をやらずに放置していた場合、例えば相続しなかった他の相続人(例えば二男)が借金を抱え返済が困難になった場合は、不動産の差し押さえを受ける可能性があります。

長男が相続したのであれば、長男名義に相続登記していたら差し押さえを受けることはありませんが、対抗要件で先に登記されると差し押さえに負けてしまいます。

不動産全体の差し押さえを受けるわけではないですが、法定相続分での相続登記を入れ、二男持分に差し押さえが入る形になります。

また、二男が勝手に自分の持分を売却することも手続き上はできてしまいます。

相続登記の義務化とは別に、お早めに手続きすることをお勧めいたします。

深刻化する所有者不明土地問題

相続登記の義務化の背景には、「所有者不明土地」の増加という深刻な社会問題があります。これまで相続登記が義務ではなかったため、手続きが後回しにされたり、費用や手間をかけてまで登記を行う必要性を感じない相続人が多かったことが、この問題の大きな要因です。

特に地方では、土地の価値が低く、売却も困難な場合、相続登記へのインセンティブが働きにくい状況がありました。さらに、世代を超えて相続登記が行われないまま放置されることで、相続関係が複雑化し(数次相続)、いざ登記を行おうとしても、相続人の特定に多大な時間と費用がかかってしまうケースも少なくありません。

所在者不明土地の面積は、平成28年時点で約410万hrと推計されており、九州の総面積367万hrより広いとされています。所在者不明土地の経済損失は、単年で約1800億円(平成28年)と推計されています(国土交通省の資料より)。

https://www.mlit.go.jp/common/001201304.pdf

また、所有者が転居した際に住所変更登記を行わないことも、所有者不明土地の発生要因の一つです。所有者不明土地の増加は、公共事業やインフラ整備の妨げとなるだけでなく、民間取引や土地の有効活用を困難にするなど、地域社会に様々な悪影響を及ぼしています。

例えば、管理が行き届かないことで雑草が生い茂ったり、不法投棄されたり、老朽化した建物が倒壊する危険性も高まります。災害発生時には、復旧・復興事業の遅延にもつながるなど、その影響は広範囲に及びます。国土交通省の調査によると、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は約20%にも達するとされており、この問題の深刻さがうかがえます。

手続きの煩雑さと費用の問題

問題点の1つとして、手続きの煩雑さが挙げられます。相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票など、多くの書類を収集・準備する必要があり、特に法的手続きに不慣れな方にとっては大きな負担となります。

次に、費用の問題があります。相続登記には、書類の取得費用、登録免許税、そして司法書士に依頼した場合の報酬などがかかります。特に登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%とされており、高額な不動産を相続した場合には大きな負担となります。

さらに、相続関係が複雑なケース(例えば、相続人が多数いる場合や、数次相続が発生している場合)では、手続きがさらに煩雑になり、時間と労力がかかることが予想されます。

資産価値の高くない山林や農地については、手続きに要する費用が資産価値を上回り、費用倒れが生じる可能性も考えられます。

相続人申告登記

通常の相続登記よりも簡便な登記制度である、相続人申告登記が創設されました。

具体的には、相続登記等の申請義務を負う者が、登記官に①登記名義人について相続が開始したこと、及び②自らが登記名義人の相続人であることを申し出たときは、相続登記等を申請する義務を履行したものとみなされます。

登記官は、当該申出があった旨、申出人の住所・氏名等を登記に付記します。

この相続人申告登記は、いわゆる相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)ではなく、①登記名義人について相続が開始したこと、及び②自らが登記名義人の相続人であることの報告的な登記という位置づけです。

そのため、申出をした後に、遺産分割協議によって不動産を取得したときは、遺産分割協議の日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければなりません。

相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方を わかりやすく解説!

遺贈手続きの簡略化

2023年4月1日以降、受遺者が法定相続人である場合は、手続きが簡素化されました。

これまでは登記権利者と登記義務者の共同申請で必要だった遺贈の登記が、この法改正により、相続人への遺贈については受遺者が単独で登記申請できるようになりました。たとえば「全財産を長男に遺贈する」という遺言がある場合、長男は他の相続人の協力なしに、一人で登記手続きを進めることができます。

これにより、法定相続人への遺贈は、通常の相続と同じように扱われるようになっています。なお、2023年4月1日より前に発生した相続についても単独で申請可能です。

遺贈による不動産名義変更・相続登記の手続きと注意点【徹底解説】

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は、相続登記の義務化に伴い簡素化された手続きではありませんが、相続登記の義務化同様に相続登記の促進のために始まった制度です。

相続人の負担軽減の為に、法務局が戸籍に基づき一覧図を認証し、無料で交付して複数手続で使い回せるようにして、相続登記の促進を図るのが目的です。

【法定相続情報とは】法定相続情報一覧図取得のメリットは?手続き方法は?

相続土地国庫帰属制度とは相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。

最大のメリットは、相続したものの活用できず、管理負担だけが重くのしかかっている「負動産」とも呼ばれる土地を、最終的に国に引き取ってもらえる可能性がある点です。これにより、将来にわたる管理の手間草刈り、不法投棄の監視など、固定資産税の支払い義務、近隣への迷惑といった精神的・経済的負担から解放されます。

デメリットとしては、却下・不承認要件が厳しいことが言われています。国が引き取る土地に建物がない、境界が明確、管理に過大な費用がかからない等が厳しく、多くの土地が対象外となる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度 完全ガイド:不要な土地を手放すための条件・手続き・費用・代替案を徹底解説

| 項目 | 相続登記 | 相続人申告登記 | 相続土地国庫帰属制度 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 不動産の所有権を確定させ、売却や担保設定を可能にする | ひとまず登記義務を履行し、過料を回避する | 不要な土地の所有権を放棄し、国に引き渡す |

| 主な費用 | 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、書類取得費、司法書士報酬 | 原則無料(登録免許税なし) | 審査手数料、負担金(10年分の管理費相当、宅地は基本20万円〜) |

| 所有権への影響 | 完全に移転する | 移転しない(名義は被相続人のまま) | 国に移転する |

| 手続き先 | 法務局(不動産所在地管轄) | 法務局 | 法務局(審査期間:約半年〜1年) |

| おすすめの方 | 不動産を活用・売却したい方、権利関係を確定させたい方 | 遺産分割協議が難航している方、すぐに登記できない事情がある方 | 管理が困難な遠隔地の土地や、価値のない山林などを相続した方 |

相続登記を完了させる【基本の対応】

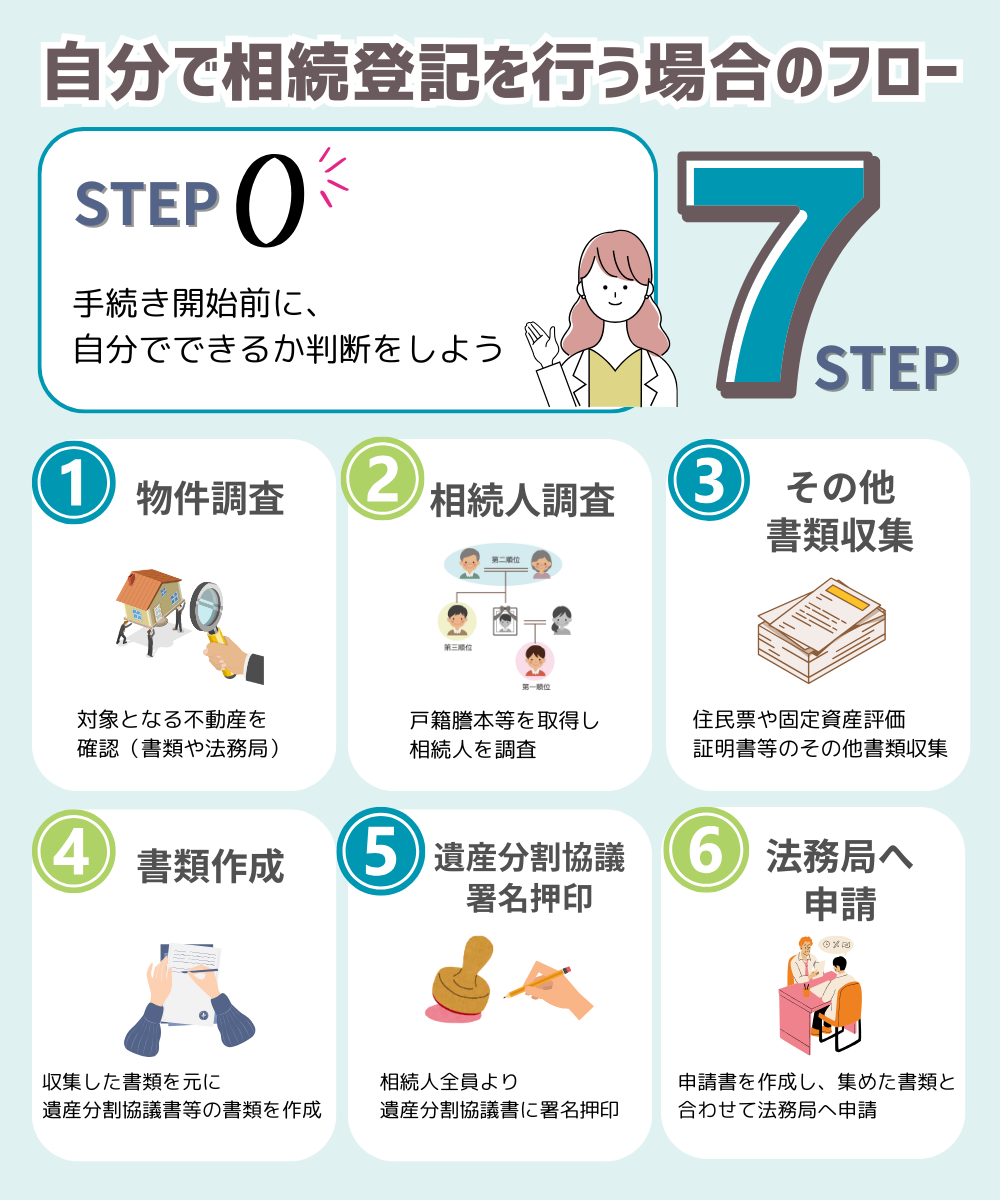

自力で進める?それとも専門家に任せる?

自力で手続きを行う場合の長所: 司法書士等の専門家への報酬が不要になることが最大の魅力です。実際に支払うのは、登録免許税(通常は固定資産税評価額の0.4%)と各種書類の取得にかかる実費だけで済みます。

自力で手続きを行う場合の短所: 手続きは煩雑で、相当な時間と手間がかかります。特に、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を揃える作業は、転籍が複数回ある場合には極めて困難です。また、申請書類に誤りがあると、法務局から修正を指示されたり、最悪の場合は申請自体が受理されないリスクがあります。

自力での対応が可能なケース: 相続人が単独である、法定相続分で登記を行う、不動産の件数が少ないといった、相続関係が簡明な状況であれば自分で進められます。

専門家への依頼を検討すべきケース: 相続人が多人数に及ぶ、相続が複数代にわたって発生している、相続人同士で意見の対立がある、または手続きに割ける時間が限られている場合など、事案が複雑な際には専門家に委ねることをお勧めします。

自力で進める際の手順

Step 1: 相続対象不動産の確認: 固定資産税の課税明細書や、市区町村役場で入手できる名寄帳を活用し、相続する不動産を漏れなく確認します。

Step 2: 必要書類の準備: 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本、全相続人の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書など、ケースに応じて求められる書類一式を揃えます。

Step 3: 申請書類の作成: 法務局の公式サイトから書式をダウンロードし、記載内容に誤りがないよう慎重に作成します。

Step 4: 法務局への提出: 不動産の所在地を管轄する法務局に対し、窓口への直接持参、郵送、またはオンライン(専用ソフトウェアと電子証明書が必要)のいずれかで申請を行います。

Step 5: 登記識別情報通知の受取: 手続きが完了すると、新しい権利証に相当する「登記識別情報通知」が発行されます。将来の不動産売却等で必要となるため、大切に保管してください。

相続人申告登記で、ひとまず義務を果たす【応急措置】

相続登記の義務化と同時に新設された、簡便な手続き制度についてご説明します。

制度の趣旨: 遺産分割協議が整わないなどの事情により、定められた期限までに相続登記を完了できない場合でも、簡易な方法でとりあえず申請義務を果たし、過料の制裁を避けるために設けられた仕組みです。

活用場面: 相続人の数が多く調整に長期間を要する場合や、遺産分割をめぐって紛争が生じている場合などで特に役立ちます。

主な利点:

- 相続人のうちの一人だけで申し出が可能で、他の相続人の同意や協力を得る必要がありません。

- 通常の相続登記と比較して提出書類が格段に少なく、手続きの負担が軽くなります。

- 登録免許税が課されないため、金銭的な負担がありません。

押さえておくべき留意点(欠点):

- この申出では不動産の所有権は変動しません。そのため、不動産を売却したり、融資の担保に入れたりすることはできません。

- あくまで暫定的な対応策です。遺産分割協議が整った際には、その成立日から3年以内に改めて本来の相続登記を申請しなければならず、手続きが二重になる恐れがあります。

- 申出をした相続人の氏名と住所が登記記録に掲載され、一般に公開されるため、不動産関連業者などから営業の郵便物が送られてくる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度で、不要な土地を手放す【最終手段】

利用の見込みがない土地が将来、所有者不明土地となる事態を防ぐために、相続により取得した不要な土地を国へ引き渡せる制度についてご案内します。

申請資格者: 相続または遺贈を原因として土地を取得した方に限られます。売買契約や生前の贈与によって取得した方は対象外です。

引取対象外となる土地(却下要件): 次のいずれかに該当する土地は、そもそも申請することができません。

- 建物が存在する土地

- 抵当権や地上権などの担保権・使用収益権が設定されている土地

- 境界線が不明確な土地、または所有権に関して紛争がある土地

- 土壌汚染が確認されている土地

引取りが認められない可能性のある土地(不承認要件): 急傾斜地など、管理に通常以上の費用や労力を要する土地については、承認が得られない場合があります。

手続きの流れと必要経費: 法務局へ申請した後、概ね半年から1年程度の審査期間を経て、承認されれば負担金を納めることで土地が国有財産となります。費用面では、審査段階での手数料に加え、承認時には土地の10年分の管理費用相当額である「負担金」(宅地の場合は基本額20万円からスタートし、面積に応じて算出)の納付が求められます。

相続登記の義務化と同じように、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化されます。令和8年(2026年)4月1日施行

所有者の氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、その変更の登記を申請しなければなりません。

正当な理由がなくこれに違反すると5万円以下の過料の対象となります。

住所等変更登記の義務化に伴い、職権による住所等変更登記関係も予定されています(スマート変更登記)。それに伴い検索用情報の申出も令和7年4月21日より開始されています。

相続のタイミングで名義上の住所氏名もしっかり整えておけば、将来また別の手続きが必要になるという連鎖を防げます。後から何度も法務局とやり取りするより、今まとめて対応する方が効率的です。

【2026年4月義務化】住所変更登記の完全ガイド:手続き・期限・罰則を解説

【令和7年4月21日より】検索用情報が所有権移転登記申請の際に追加で必要!

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施行日 | 2026年4月1日 |

| 期限 | 変更があった日から2年以内 |

| 手続き先 | 法務局(不動産所在地管轄) |

| 罰則 | 正当な理由なく違反すると5万円以下の過料が科される可能性 |

| 対象 | 所有権登記名義人の氏名・住所(法人の場合は名称・住所) |

所有不動産記録証明制度は、令和8年(2026年)年2月2日から始まる「法務局が特定の人の名義になっている全国の不動産をまとめてリスト化してくれる」新しいサービスです。

これまでは固定資産税の通知書や各市区町村の名寄帳で調べていましたが、通知書には非課税の山林や私道が載らず、名寄帳はその自治体内の物件しか分かりませんでした。全国に散らばった不動産を調べるには各自治体に個別請求が必要で、とても大変でした。新制度なら全国の登記されている不動産を一度に検索できるため、故人がどこに不動産を持っていたか分からなくても「人の名前から探せる」という点で画期的です。

ただし、この制度を利用できるのは限られた人だけです。基本的には不動産の名義人本人と、亡くなった方の相続人が主な利用者になります。本人であれば終活のための資産整理や、認知症になる前の財産管理の準備として使えますし、相続人は遺産分割の対象となる不動産を漏れなく把握することができます。

手数料は窓口や郵送で1通1,600円、オンライン請求ではもう少し安くなる見込みです。

【令和8年2月2日施行】 所有不動産記録証明制度の詳細ガイド

相続登記が義務化されたのはなぜ?

土地の所有者不明問題の解決策です。

相続登記にはこれまで義務がありませんでした。

義務がなかったため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていました。

これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されていました。

〜所有者不明土地問題〜

2017年(平成29年)12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告で「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。このまま放置すれば2040年には約720万ha(北海道くらい)に増加すると計算されています。

また、平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%程度とされています。

所有者と連絡が取れないことにより、公共事業の用地取得ができなくなったり、災害被災地の復興を妨げる要因となっていました。

また、適正な利用・管理がなされないことで草木の繁茂や害虫が発生する等の管理不全の土地は近隣住民とのトラブルのもとになっていました。

なお、これまでも相続登記の促進を目的として「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を送付するなどの所有者不明土地問題の解消対策もあります。

長期間相続登記等がされていないことの通知が法務局から届いたら?

相続登記がこれまで放置されていたのはなぜ?

必要性がなかったことや、手続きの手間や、費用が考えられます。

相続登記にはこれまで義務がありませんでしたが、相続登記をしないとリスクはこれまでもありました。

相続時に名義変更をしなかったら

相続登記をしないリスクがあっても、これまで放置されることが多かった相続登記。それは以下のような理由が考えられます。

1.必要性がなかった(名義変更のメリットが分からなかった)

売却等の次の作業が無い限り、名義変更の必要性がなく、名義変更するメリットがあることも分からなかったことが考えられます。権利関係を確定させることで将来の相続をスムーズにすることもできますが、それを知らずに放置されているケースもあります。

2.手続きが煩雑

書類収集、書類作成、相続人の協力、法務局への申請等、相続登記をするには様々な作業が必要となります。簡単な作業ではないので、手続きすることを躊躇したり、専門家に

3.相続人の協力

兄弟間の仲が悪かったり、疎遠な親族が相続人だった場合は、手続きを進めたくても協力して貰えないこともありました。また、亡くなった方の主な財産が不動産のみの場合は、上手く遺産分割で分けることが難しい場合もあります。

4.費用がかかる

相続登記をするには登録免許税が基本的にかかります。手続きを専門家(司法書士)に依頼すると司法書士の手数料も別途かかります。内容が複雑になったり、相続人が不動産が多数あると費用も嵩む場合もあります。

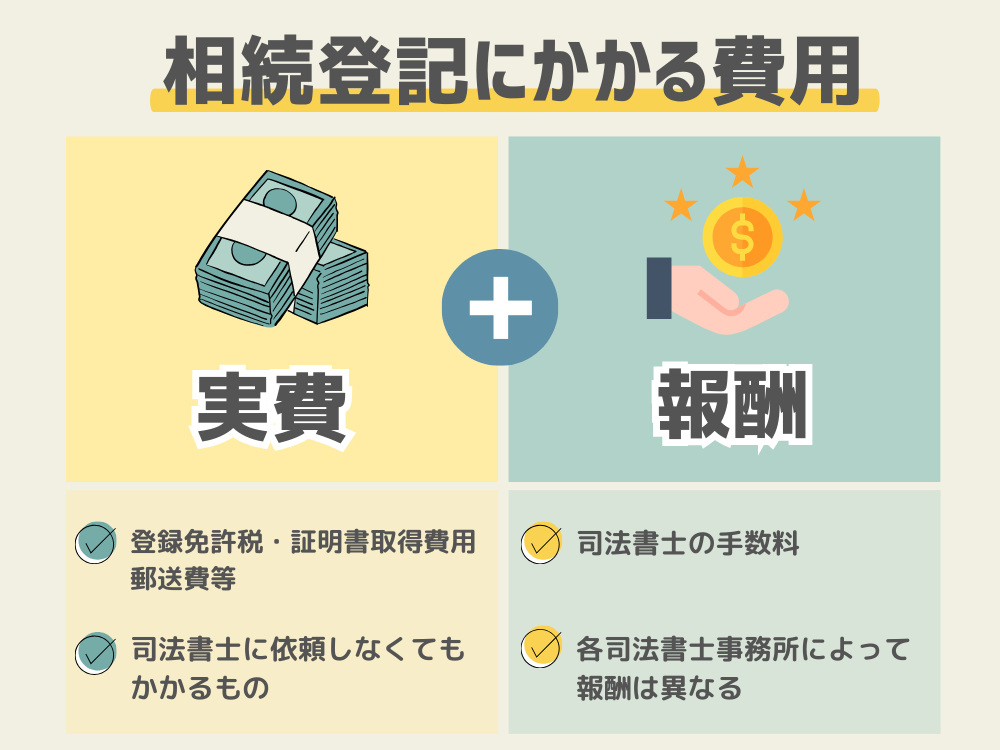

相続登記義務化に伴う費用

相続登記をするには登録免許税がかかります。基本的には不動産の固定資産評価額の0.4%課税されます。例えば不動産の固定資産評価額が1000万円であれば4万円が登録免許税になります。

他にも証明書の取得費や、郵送費、交通費等で概ね1万円程度も実費がかかります。

なお、相続登記の登録免許税は一定の要件を満たした場合は免税となる場合があります。

免税措置となる2つのケース

- 相続未登記のまま相続人が死亡した場合の土地

- 評価額100万円以下の土地

相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!

【費用・手数料】相続登記にはいくらかかる?司法書士の報酬相場は?

相続登記を司法書士へ依頼した場合の報酬

実費の他、手続きを専門家(司法書士)に依頼する場合は、司法書士の手数料が別途かかります。相場としては5万円~15万円程度が目安です(地域や内容によっても異なります)。

当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。

各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

相続登記費用【各種料金プラン】

相続登記を事情によりすぐに申請できない場合は、より簡便な手続きである「相続人申告登記」をする方法もあります。

ご自身で手続きするのが難しい場合は、司法書士に依頼することもご検討ください。

相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!

相続登記は司法書士に依頼すべき?費用と手続きの流れを解説

司法書士へ依頼するのがおすすめな人

以下のような場合は、相続登記の手続きを司法書士に依頼することをお勧めいたします。

- 手間をかけずに楽に手続きしたい

- 書類を集めたり、作成したりが得意でない

- 手続きを急いでいる

- 不動産が遠い場所にある

費用を安く済ませようと思って、自分で手続きをしたが途中で断念したり、無事手続きを済ませたと思ったら物件の漏れが発覚することなどもあります。

不動産は通常高額な重要財産ですので、費用面だけでなく確実に・安心して手続きされることをお勧めいたします。

相続登記は司法書士に依頼すべき?費用と手続きの流れを解説

相続登記義務化の必要書類

相続登記をするには戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等の各種証明書を役所で入手する他、遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成する必要があります。

相続登記の必要書類は以下にまとめておりますのでご参照ください。

【相続登記の必要書類一覧表】

添付書類まとめ/各証明書の詳細解説

相続登記の流れ

相続登記をするには主に以下のステップが必要です。

物件調査→相続人調査→書類収集→書類作成→遺産分割協議書作成・押印→法務局への申請

相続登記を自分でカンタンに手続き!必要書類や費用、申請書の作成方法を解説

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は3年以内に登記をしなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務は過去の相続にも適用され、2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日までに登記が必要です。

ただし、期限を過ぎてもすぐに過料が科されるわけではなく、法務局からの催告に応じない場合などに限定されます。相続人が多い、遺産分割協議で争っている、重病などの「正当な理由」があれば免除されることもあります。

手続きを簡素化するため、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」制度も新設されました。また、将来的には氏名や住所の変更登記も義務化される予定です。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!