不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

相続登記の必要書類(戸籍謄本/附票)が取れない場合

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年12月8日

相続登記における書類不備問題

2024年4月から、相続登記が法律上義務化され、3年以内の手続きが必要となりました。怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。また、2024年以前の昔の相続で、まだ手続きをしていない場合も対象となり、手続き未了の場合はこれから対応しなければなりません。

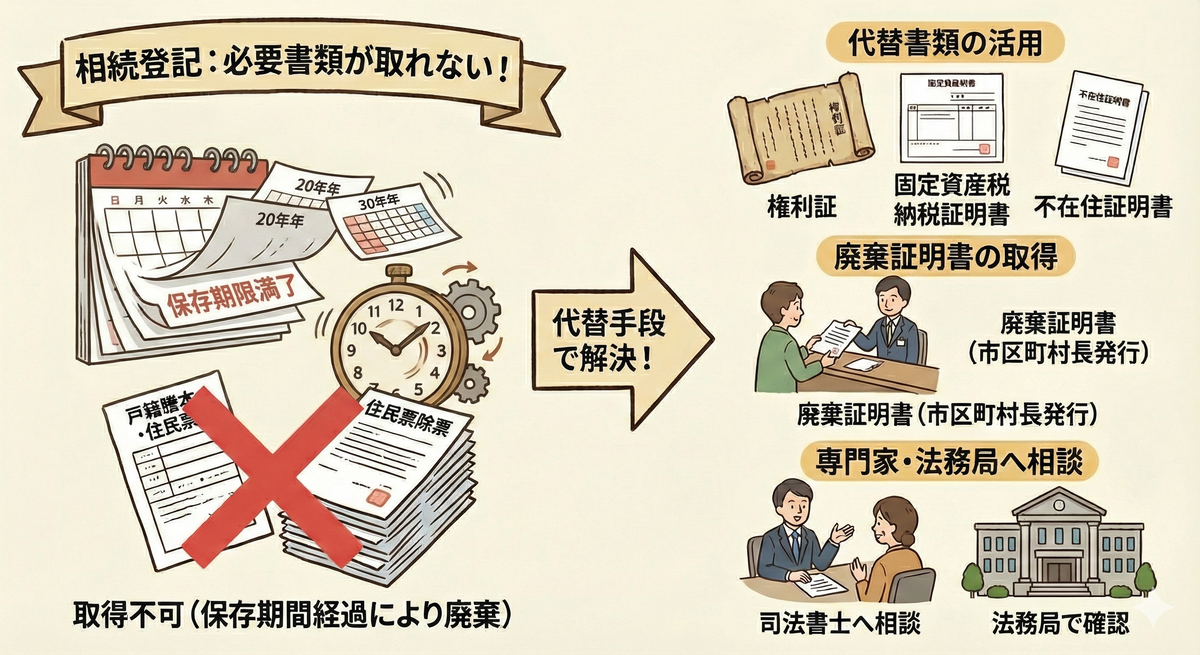

長い間放置してきた相続の手続きには、深刻な問題があります。それは、必要な書類が取れなくなっているということです。役所では古い書類を一定期間しか保管していないため、何十年も前の相続に必要な戸籍などの書類が、もう発行してもらえないケースが多く発生しています。

書類が揃わないと手続きが進められず、一般の方が自分で解決するのはとても難しい状況です。これは相続登記義務化における大きな障害になっています。時間が経つほど、必要な書類が取得できなくなるリスクが高まりますので、早めの対応が重要です。

戸籍附票と住民票除票が取得できない場合

相続登記に必要な書類が取得できなくなる最も大きな理由は、役所が書類を永久に保管しているわけではなく、保存期間が決められているためです。保存期間経過後は基本的には破棄されます(※役所によっては保存期間経過も破棄せずに取得できる場合があります)。

特に問題となるのが、亡くなった方の戸籍の附票と住民票の除票です。これらは、不動産の登記簿に記載されている人と亡くなった方が同じ人物であることを証明するために必ず必要な書類です。

戸籍の附票は、以前は非常に短い期間しか保存されていませんでした。法律が改正される前は、わずか5年間しか保管されていなかったのです。その後、2019年6月20日に法律が改正され、現在の保存期間は150年間に大幅に延長されました。

しかし、この改正の効果があるのは改正後に書類だけです。2014年6月19日より前に消除または改製されたものは、旧ルールの5年間という保存期間が過ぎて、すでに廃棄されてしまっている可能性があります。これが、長期間相続登記を放置すると書類が揃わなくなる大きな原因です。

住民票の除票についても、自治体によって保存期間が決まっており、期間を過ぎると廃棄されてしまいます。このように行政のルールによって書類が取得できなくなった場合、一般の方が自力で手続きを進めることはほぼ不可能となり、専門家に依頼せざるを得ない状況になります。

戸籍謄本の滅失、破棄の問題

戸籍が滅失している主な原因は戦災です。第二次世界大戦中の空襲により、東京、大阪、名古屋、広島、長崎などの主要都市で多くの戸籍が焼失しました。特に昭和20年前後の戸籍に影響が大きく見られます。

その他、関東大震災などの地震、火災、水害、津波といった自然災害や、役場の火災、保管施設の老朽化なども滅失の原因となっています。明治・大正期から昭和初期の古い除籍ほど、これらの災害に遭遇している可能性が高くなります。

また、戸籍の保存期間は現在150年(平成22年改正以降)とされていますが、それ以前は80年だったため、古い除籍が廃棄されているケースもあります。

住民票除票や戸籍附票が取得できない場合どうしたら?

代替方法

相続登記を申請するには、被相続人の本籍地と名義上の住所が異なる場合は、被相続人の同一性を確認するために、名義上の住所を確認できる住民票または戸籍附票を法務局に提出する必要があります。

名義上の住所が記載されている証明書を取得できない場合は、他の間接的な証明書類を代わりに利用することになります。

(主な代替書類)

- 登記済権利証

- 固定資産税の納税証明書(又は評価証明書)+不在籍証明書+不在住証明書

- 不在籍証明書+不在住証明書+相続人全員の上申書(印鑑証明書付)

※一部の代替書類については、明確な規定がないため法務局によっては見解が異なる場合(認めて貰えない可能性)があります。

登記済権利証がある

被相続人名義の登記済権利証の提供があれば、不在籍証明書や不在住証明書等の他の書類の提供は不要です。

平成29年までは明確な根拠規定がなかったので、登記済権利証以外にも不在籍証明書や不在住証明書、上申書等の提出が求められるケースがありましたが、平成29年3月23日法務省民二第175号により、正式に登記済証(登記済権利証)を提供することで、被相続人の同一性を確認できるとされました。

固定資産税の納税証明+不在籍証明書+不在住証明書を利用

固定資産税の納税証明書又は評価証明書並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合も、上申書の提出は不要です。これらの提供があった場合も、被相続人の同一性を確認できるとされました(令和5年12月18日法務省民二第1620号)。

ただし、登記記録上の不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍地及び氏名が被相続人にかかる戸籍謄本等に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるときに限ります。

その他の代替書類

上記の2つの方法以外は、代替できる書類に明確な規定がありません。最終手段として、相続人全員による「上申書」を提出する方法が実務上認められています。

この上申書は、相続人が「不動産の登記名義人と亡くなった方は同一人物である」ことを法務局に対して確約するために提出するものです。具体的には、亡くなった方の氏名、死亡年月日、最後の本籍、登記簿上の住所、対象となる不動産の情報などを記載します。上申書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書も添付します。

さらに不在籍証明書や不在住証明書を付けて補完する方法や、固定資産税納税通知書を利用する場合もあります。

詳細は各法務局によって運用方法が異なる場合がありますので、提出先の法務局へご確認ください。

相続登記の無料相談はこちら

除籍謄本等が滅失して取得できない場合どうしたら?

代替方法

相続登記を申請するには、基本的には、被相続人(亡くなった人)の子の有無を調査するため、被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍、除籍及び改製原戸籍の謄本を法務局に提出する必要があります。

しかし、古い除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」といいます)については戦災等で滅失していてその謄本を取得できず、法務局に提供できないことがあります。

このような場合、従来は、戸籍及び残存する除籍等の謄本の他、次の書類を法務局に提供する必要があるとされていました。

- 滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書

- 「他に相続人はない」旨の相続人全員による上申書(印鑑証明書付)

しかし、2の上申書の提供は申請人に過度の負担となる場合もあることから、平成28年3月に扱いが変更され、2の上申書は不要となり、1の市町村長の証明書のみで相続登記が可能となりました(平成28年3月11日法務省民二第219号)。

除籍等が滅失等している場合の相続登記について(法務省HP)

破棄証明書の取得方法と注意点

破棄証明書または文書滅失証明書は、その戸籍を管理していた市区町村役場で取得することができます。この証明書には、戸籍が保存期間の経過により破棄処分されたこと、または戦災などによって焼失してしまったため謄本を交付できないことが記載されます。

この証明書を取得する際に重要なのは、どの時期の戸籍が欠けているのかを正確に把握することです。相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をつなげていく必要がありますが、その途中でどの部分が取得できないのかを特定しなければなりません。欠けている時期と該当する役場を正確に把握した上で、その役場に申請を行う必要があります。

外国人の場合は戸籍謄本で相続関係を証明できませんがどうしたら?

外国では、日本の戸籍謄本のように詳細な家族関係を証明する書類がない国も多くあります。

その場合、各国の制度にもよりますが、死亡証明書、宣誓供述書(Affidavit)や公証人の証明書により代替するケースもあります。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!