不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

相続の全知識:手続きの流れからケース別相続を案内

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2026年1月12日

相続が発生し、何から手をつければよいか分からず不安を感じていらっしゃることと思います。この記事では、相続の全体像の理解から、ご自身のケースにおける具体的な相続分、そして最も重要な手続きである相続登記の必要性まで、すべてを分かりやすく解説します。

あなたの状況はどれ?ケース別で見る相続手続き

【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

祖父母から孫

祖父から孫/祖母から孫

法定相続人が誰か(誰が相続する権利を持っているか)が分からない場合は、下記の基礎知識を先にご覧いただいてからケース別を選択ください。

まずはここから!相続の基礎知識

知っておくべき必須用語をわかりやすく解説

被相続人・相続人・相続財産とは

相続とは亡くなった方の財産や権利・義務を、配偶者や子どもなどの親族が引き継ぐことです。

相続に関わる人の関係性

- 被相続人(ひそうぞくにん)=亡くなった方

- 相続人(相続人)=財産を受け継ぐ方(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)

相続財産の範囲

- プラスの財産

預貯金、不動産、株式、車など - マイナスの財産

借金、ローン、未払いの税金など

相続で引き継ぐのは、プラスの財産だけではありません。

⚠️注意:借金も自動的に相続されるため、財産状況の確認が重要です。

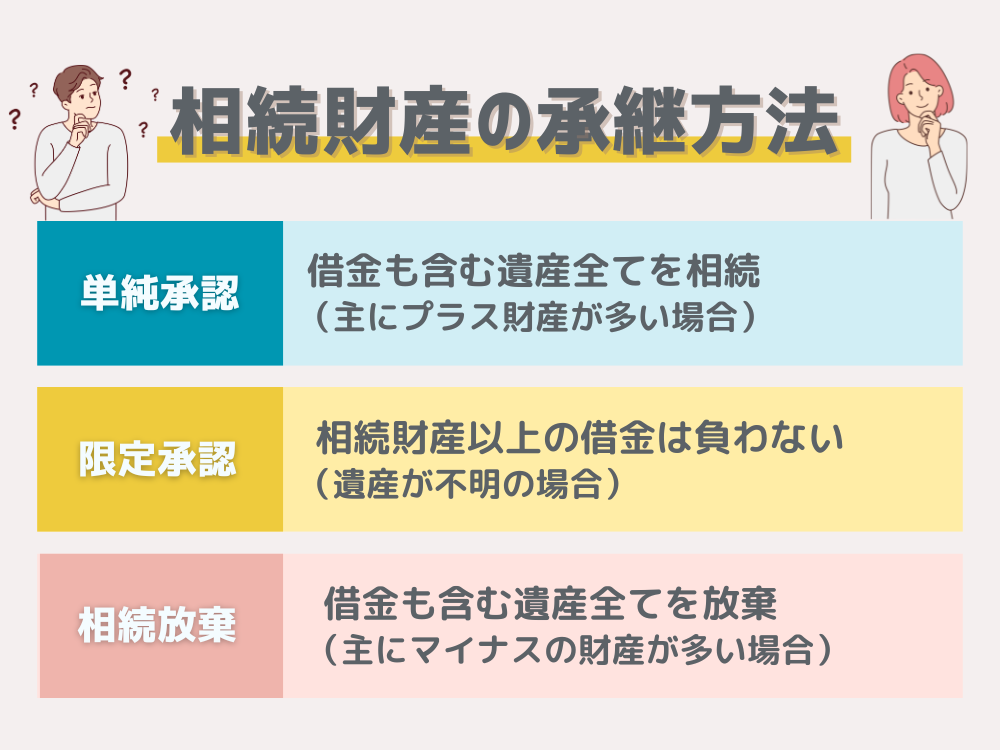

相続の方法

相続の方法は大きく分けて以下の3つがあります。

単純承認 | 一般的な相続方法です。 被相続人の財産の一切を相続します。 相続開始後3ヶ月が経つと自動的に単純承認したとみなされます。 |

相続放棄 | 被相続人の財産の一切を放棄します。 プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続しません。 遺産よりも借金が多い場合などに利用されます。 |

限定承認 | 借金より資産が多い場合は、差し引いた財産を相続できます。 借金のほうが多い場合でも、不足分を支払う必要はありません。 プラスとマイナスの財産がどれくらいあるかわからない場合に利用されます。 |

相続放棄と限定承認は、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所の手続きが必要です。

相続放棄は相続人の1名からでも可能ですが、限定承認は相続人全員でする必要があります。

【相続放棄と相続登記の完全ガイド】手続き・費用・注意点を司法書士が解説

誰が相続人になるのか?法定相続人の範囲と優先順位

遺言書がない場合は、民法で定められている次の者が相続人となります。

(亡くなった人から見た関係です。)

配偶者 | 常に相続人となる。 |

子 | 第1順位 子供がいる場合 子供が先に亡くなっている場合は、子の子(孫) |

親 | 第2順位 子がいない場合 両親が先になくなっている場合は、親の親(祖父母) |

兄弟姉妹 | 第3順位 子と親がいない場合 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟の子(甥、姪) |

例えば、「配偶者」と「子」がいる場合は、「配偶者」と「子」

子供がいなく、「配偶者」と「父親」と「母親の親」がいる場合は、「配偶者」と「父親」

となります。

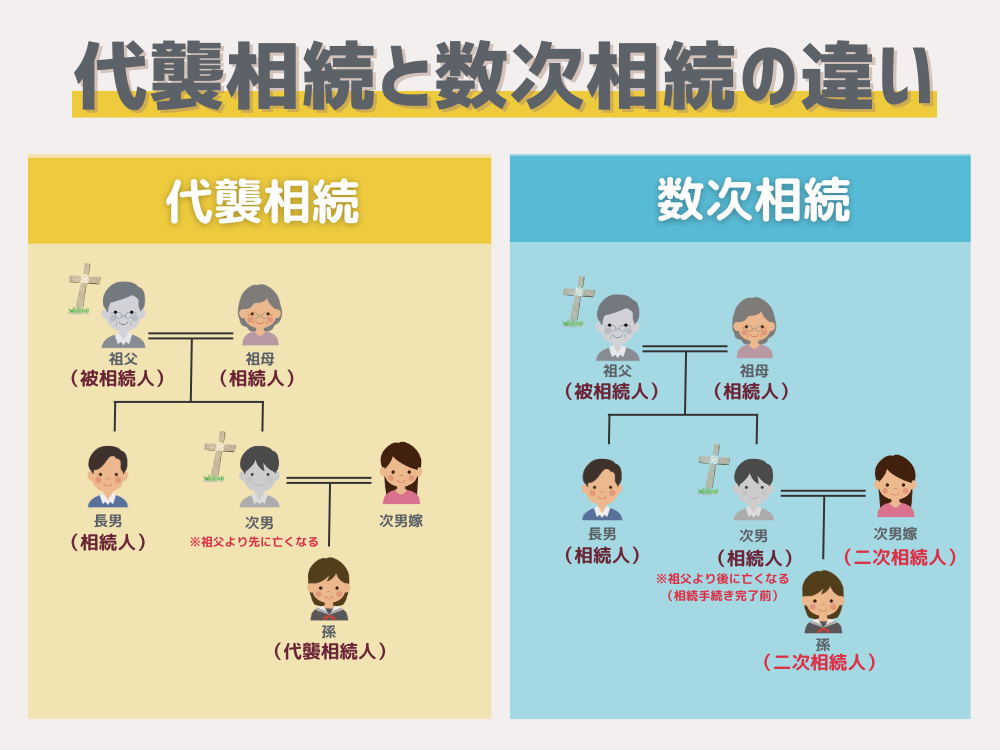

数次相続とは、被相続人が亡くなり相続が開始したが、相続人間で遺産分割協議を終える前に、相続人が亡り、二次相続が開始することです。

数次相続が発生した場合は、先の相続(一次相続)の相続分を、二次相続で相続しているため、一次相続の遺産分割協議には、二次相続の相続人全員が加わることになります。

数次相続と代襲相続は、被相続人と相続人のどちらが先に亡くなったかによって違います。

数次相続の相続登記を徹底解説|義務化対応・未登記解消の流れと必要書類

代襲相続とは?

代襲相続とは、法定相続人となるべき人が、相続開始前に死亡している場合などに、その子供が代わりに相続する制度のことです。

<さらに子供も死亡している場合>

被相続人の子が相続人となるべきときは、その子の子(孫)、または子の子の子(ひ孫)などの直系卑属に引き継がれます。

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべきときは、その子までしか代襲されません。

代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続分をわかりやすく解説

相続人が未成年の場合

相続人に未成年者(18歳未満)がいる場合は注意が必要です。

未成年者の場合は、通常の相続で行う遺産分割協議に参加できません。通常であれば未成年者の子に代わり親権者の親が対応することになりますが、親も相続人の場合は利益相反に該当します。

親と未成年者の子が遺産分割協議を行う場合は、家庭裁判所での特別代理人の選任が必要となります。

相続人に未成年がいる場合の名義変更・相続登記はどのように行う?

遺産の分け方:遺言、遺産分割協議、法定相続分

遺産の分け方については遺言書がある場合、話し合いで決める場合(遺産分割協議)、法定相続する場合などがあります。

遺言書とは?

遺言とは、故人が生前残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段です。遺言を残すには、生前に遺言書を作成しなくてはなりません。

遺言書がある場合は、遺言の内容が優先され遺産を分けることになります。

遺言により自分の財産を自由に処分できますが、遺言には厳格な要件があり、要件を満たさない遺言書は無効となってしまいます。

公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!

遺言書がない場合は、法定相続人の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分配が決まります。

人(被相続人)の死亡と同時に相続は発生し、被相続人の財産は一応共同相続人の共同所有の形になります。誰がどの財産をどのくらい相続するのか、相続人全員で話し合って確定しなければ、財産は各相続人の自由になりません。

この話し合いを遺産分割協議と言い、相続人間で合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。

ご家族の知らない相続人が存在する可能性がありますので、遺産分割協議をするには、戸籍を調査し相続人を確定させる必要があります。

遺産分割協議・調停・審判について

不動産の遺産分割方法の解説・比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)

法定相続分とは?

遺言書がない場合、民法で定められている次の相続分(法定相続分)が決まってます。この相続分に従う必要はなく、遺産分割協議で自由に分けることも可能です。

相続人 | 相続分 |

子と配偶者 | 配偶者 :2分の1 子 :2分の1 (子が2人以上いる場合は、子の人数で2分の1を案分) |

親と配偶者 | 配偶者 :3分の2 親 :3分の1 (両親がいる場合は、父母それぞれ6分の1) |

兄弟姉妹と配偶者 | 配偶者 :4分の3 兄弟姉妹:4分の1 (兄弟姉妹が2人以上いる場合は、兄弟姉妹の人数で4分の1を案分) |

例えば、

配偶者と子が3名いる場合は、配偶者が6分の3、子がそれぞれ6分の1。

配偶者と兄弟が2名いる場合は、配偶者が8分の6、子がそれぞれ8分の1。

遺贈とは?

遺贈とは、遺言書で相続人以外の第三者に、遺産の全部または一部を贈与することです。

遺贈には、遺産のうちの特定の物やお金を指定する「特定遺贈」と

財産を特定せずに遺産の割合を指定する「包括遺贈」があります。

包括遺贈の場合、受遺者(遺贈を受ける人)は、相続人と同一の権利義務を有します。

贈与される遺産の割合に応じて債務も引き受けなければなりません。

遺贈による不動産名義変更・相続登記の手続きと注意点【徹底解説】

司法書士へ相続登記の無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続手続きの全体像

相続発生から完了までのロードマップ

大切な方が亡くなられた後、ご遺族には様々な手続きが待っています。悲しみの中でも進めなければならない相続手続きについて、期限ごとに何をすべきか、具体的なアクションを時系列で解説します。

3ヶ月以内:相続の基本方針を決定

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を正確に把握します。予期しない相続人が判明するケースもあるため、慎重に調査を行います。

相続財産の調査

プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払い金など)も漏れなく調査します。金融機関への残高証明書の請求や、信用情報機関への照会を行います。

相続放棄・限定承認の判断

相続財産の調査結果をもとに、以下の3つの選択肢から決定します。

- 単純承認:プラスもマイナスもすべて相続する

- 相続放棄:一切の相続をしない(負債が多い場合)

- 限定承認:プラスの範囲内でマイナスを相続する

相続放棄または限定承認を選択する場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限は非常に重要で、過ぎてしまうと単純承認したものとみなされます。

【相続放棄の費用】司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場は?

被相続人が確定申告を必要とする所得があった場合、相続人は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の所得税の申告と納付(準確定申告)を行わなければなりません。

対象となるのは、事業所得や不動産所得がある方、給与所得が2,000万円を超える方、2箇所以上から給与を受けていた方などです。医療費控除などの還付申告も、この準確定申告で行います。

亡くなった人の確定申告【準確定申告】とは?相続人が行う手続きと期限を徹底解説

遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意に達したら遺産分割協議書を作成します。全員の署名と実印による押印、印鑑証明書の添付が必要です。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進むこともありますが、この場合でも相続税の申告期限は変わらないため注意が必要です。

相続税の申告・納付

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付が必要です。

配偶者控除や小規模宅地等の特例など、各種特例の適用を受けるためには、この期限内に申告することが条件となります。期限に遅れると、延滞税や加算税が課される可能性があります。

【相続税と相続登記】不動産を相続・名義変更したら相続税かかる?

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これは相続手続きにおける大きな法改正です。

制度の概要

不動産を相続した場合、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

既存の相続不動産も対象

この義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続についても適用されます。過去に相続した不動産で登記していないものがある場合、2027年3月31日までに登記する必要があります。

相続人申告登記制度

遺産分割協議が3年以内にまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすことができます。これは相続人であることを申告するもので、正式な相続登記は遺産分割後に行います。

2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説

相続に関する無料相談はこちら

相続手続きの個別解説

相続人の中に破産者がいる場合の相続手続き相続手続きの際に検討が必要となる個別事案については以下のページでにご案内しております。

それぞれの詳細は上記をクリックしてください

相続トラブルと専門家への相談

トラブルを避けるための重要知識:遺留分と寄与分

相続トラブルの多くは、遺留分と寄与分をめぐる争いから生じます。この二つの制度について、要点を押さえておきましょう。

遺留分:最低限保証される取り分

遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、一定の法定相続人に最低限保証されている財産の取り分です。配偶者、子、父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には認められていません。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の子や配偶者は自分の遺留分を金銭で請求できます。この請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内に行う必要があります。

遺留分を侵害する遺言は無効ではありませんが、侵害された相続人から請求を受けると金銭での支払い義務が生じるため、遺言を作成する際は遺留分に配慮した内容にすることが重要です。

寄与分:特別な貢献への評価

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人が、法定相続分を超えて財産を取得できる制度です。たとえば、仕事を辞めて数年間無償で親の介護に専念した場合や、家業を無給で手伝い事業の発展に大きく貢献した場合などが該当します。

ただし、寄与分が認められるには、通常期待される程度を超える「特別の寄与」であること、相応の対価を得ていない無償性があること、一定期間継続していること、そしてその貢献により実際に財産が維持・増加したことが必要です。単に同居していた、たまに見舞いに行っていたという程度では認められません。

寄与分の金額はまず相続人全員の協議で決めますが、合意できない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。実務上、寄与分が認められるハードルは高く、介護日記や支出記録など、客観的な証拠を残しておくことが重要です。

トラブルを避けるために

これらの制度をめぐる争いを避けるには、生前の対策が効果的です。遺言書を作成する際は遺留分に配慮した内容にする、計画的に生前贈与を行う、遺言書に家族への想いを記した付言事項を添える、生前に家族で相続について話し合っておくなどの方法があります。

介護などで貢献している方は、日々の記録を残しておくことで、将来の寄与分の主張に役立ちます。遺留分や寄与分の問題が生じそうな場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

遺留分を侵害された!遺留分侵害額請求の基礎知識と相続トラブル回避方法

親を介護しない兄弟への相続対策:遺産分割で損をしない方法

相続が発生したとき、多くの方が心配されるのが「相続税はいくらかかるのか」という点です。実は、ほとんどのケースでは相続税は発生しません。その理由は基礎控除にあります。

基礎控除額の計算

相続税には基礎控除があり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額は次の式で計算します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円となります。遺産総額が4,800万円以下なら、相続税の申告も納税も不要です。

法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円が基礎控除額となります。国税庁の統計では、相続税の申告が必要となるのは全体の約9%程度です。つまり、約91%のケースでは基礎控除の範囲内に収まり、相続税は発生していません。

相続税がかかる場合の特例

遺産総額が基礎控除を超える場合でも、さまざまな特例により税負担を大きく軽減できる可能性があります。

遺産総額が基礎控除に近い、または超えそうな場合は、早めに税理士に相談して適切な対応を取りましょう。

【相続税と相続登記】不動産を相続・名義変更したら相続税かかる?

2024年4月施行:相続登記の義務化

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務化は2024年4月1日以前に発生した相続にも適用され、過去に相続した未登記の不動産も2027年3月31日までに登記が必要です。

相続登記の複雑さ:必要書類の収集

相続登記には多くの書類が必要で、その収集には想像以上の時間と労力がかかります。

最も重要なのが被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。転籍があれば複数の市区町村役場から取り寄せる必要があり、昔の手書き戸籍は読みにくく、どこまで遡れば良いのか判断するのも専門知識が必要です。

他にも相続人全員の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書など多数の書類が求められます。これらを漏れなく集め、正確な登記申請書を作成するのは、専門知識がない方には大きな負担です。

司法書士:相続登記の専門家

相続登記を正確に遂行できる国家資格者が司法書士です。司法書士は不動産登記の専門家として法律で位置づけられており、相続登記の申請代理権を持つ唯一の専門職です。

司法書士に依頼すれば、面倒な戸籍謄本などの書類収集をすべて代行してもらえます。全国の役場への請求手続きを任せられ、収集した戸籍を正確に読み解き、法務局の基準に合った登記申請書を作成して、確実に登記を完了させます。

3年という期限は意外と短く、戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかればすぐに迫ります。相続が発生したら早めに司法書士に相談し、期限内に確実に登記を完了させましょう。

司法書士へ相続登記の相談はこちら

旧民法(相続)に関する知識

長年放置された不動産の相続登記に必要な情報

民法の親族・相続に関する規定は、明治31年法律第9号として公布され、明治31年7月16日に施行されて以来、何度も改正されています。

近年お亡くなりになった方については、旧民法は関係ないですが、ご先祖名義のまま名義変更せずに残っていた土地などは、この過去の法律知識も必要になります。

そのため、被相続人が亡くなった時期によって、適用される民法の規定が異なります。それぞれの法律が適用される期間とその内容は以下のとおりです。

旧民法の親族・相続に関する規定は、男女平等や個人の尊重を基調とする現在の民法とは異なり、戸主とその家族によって構成される「家」という概念を中心に構成されています。「家」の家長としての身分を有しているのが戸主であり、家族を統率するための権利を有しています。

【特徴】

- 相続は、家督相続と遺産相続の二本立て

- 家督相続とは、戸主の死亡又は戸主の隠居(戸主が自ら戸主としての地位を放棄すること)等により、家督相続人が戸主の法律上の地位を承継することです。家督相続により戸主の地位を承継した家督相続人は、前戸主が有していた財産上の権利義務(プラスの財産や債務等全て)を承継します。家督相続では、基本的には直系の長男子が「家」を承継しますが、場合によっては女子や他人が相続することもあります。

- 遺産相続とは、戸主ではない者の死亡により、その者が有していた財産上の権利義務を承継することです。遺産相続の相続人の順位は、以下のとおりです。

第1順位 直系卑属(子や孫)※代襲相続あり

第2順位 配偶者

第3順位 直系尊属(父母や祖父母)※親等が近い者が優先

第4順位 戸主

昭和22年5月3日から施行された日本国憲法では、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法律を制定しなければならないとされており(憲法24条2項)、「家」制度を中心とする旧民法との矛盾を避けるため、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)が同日施行されました。

【特徴】

- 家制度・家督相続の廃止

- 相続人の順位の変更

配偶者は常に相続人となります。

第1順位 直系卑属(子や孫)※代襲相続あり

第2順位 直系尊属(父母や祖父母)※親等が近い者が優先

第3順位 兄弟姉妹※代襲相続なし

相続割合は以下のとおりです。

配偶者1/3、直系卑属2/3

配偶者1/2、直系尊属1/2

配偶者2/3、兄弟姉妹1/3

父母の双方を同じくする兄弟姉妹か、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹かで、兄弟姉妹の相続分に差がない

被相続人の兄弟姉妹の直系卑属(甥・姪)に代襲相続権を認めていない

※上記の代襲相続とは、被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡等したときに、その者の子が代襲して相続人となることです(民法889条2項)。

応急措置法による暫定的な手当てがされていた民法ですが、旧民法の親族・相続に関する規定を全面的に改めるため、「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)が成立しました。

【特徴】

- 父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分が、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1に変更

- 応急措置法では、父母の双方を同じくする兄弟姉妹か、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹かで、相続分に差はありませんでしたが、新民法では父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされました。

- 兄弟姉妹の代襲相続を認めた

- 応急措置法では兄弟姉妹の直系卑属(甥・姪)に代襲相続権を認めていませんでしたが、新民法では兄弟姉妹の代襲相続が認められました。

- 相続人の順位や相続分は応急措置法と同じ

- 被相続人の兄弟姉妹の直系卑属(甥・姪)に代襲相続権を認めており、その直系卑属が亡くなった場合の再代襲(甥・姪のさらに下)も認めている

昭和56年1月1日以降 新民法(現在の相続分)

相続法改正のため、「民法及び家事審判法の一部を改正する法律」(昭和55年法律第51号)が成立しました。

【特徴】

相続割合の変更

配偶者1/2、直系卑属1/2

配偶者2/3、直系尊属1/3

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

寄与分制度の新設

相続人間の実質的衡平を図るため、相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護をしたりして、被相続人の財産の維持又は増加に特に貢献した者があるときは、相続人の協議でその者の相続分を追加する「寄与分」という制度(民法904条の2)が新設されました。

兄弟姉妹の代襲相続の見直し

従前は、被相続人の兄弟姉妹の直系卑属(甥・姪)の代襲相続権に加えて、その直系卑属が亡くなった場合の再代襲(甥・姪のさらに下)も認めていましたが、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)までに制限されました。

相続財産の名義変更手続き(不動産以外)

不動産以外の相続財産の名義変更手続きについては以下に案内しております。

遺産整理業務とは?費用相場・専門家の選び方を相続のプロが徹底解説

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!