不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

不動産の生前贈与による名義変更手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2026年1月15日

生前贈与による不動産名義変更の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

生前贈与のメリット

- 相続を待たず希望通り財産を承継させることができる

- 将来の相続トラブルを減らせる

- 相続税対策・節税

生前贈与のメリットとしては主に上記が考えられますが、やり方によっては逆の効果が生じるケースもあります(相続時に揉める原因になったり、結果として相続税の節税とならないなど)。

生前贈与をご検討の際には司法書士、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。

贈与による名義変更手続きの無料相談はこちら

生前贈与による名義変更の基礎知識と全体フロー

1. 生前贈与の法的定義と「契約」の原則

生前贈与による不動産の名義変更は、当事者間(贈与者と受贈者)の合意に基づいて財産を無償で譲り渡す契約行為です。

贈与者(財産を渡す人)が「不動産を無償で譲渡する」という意思表示を行い、これを受贈者(財産を受け取る人)が承諾することで、贈与契約は成立します。

贈与は、財産分与(清算)とは異なり、原則として贈与税の課税対象となります。贈与税は相続税に比べて基礎控除額が小さく税率が高い(最高税率55%)ため、不動産の生前贈与は、名義変更の手続きそのものよりも、事前に発生する高額な税金(贈与税、不動産取得税、登録免許税)の検討と対策が極めて重要となります。

2. 名義変更の全体像:贈与契約から登記完了までのロードマップ

生前贈与による不動産の名義変更(贈与登記)の手続きは、以下の明確な手順で進行します。

登記原因日付は、贈与契約が成立した日を記載することになります。

3. 「贈与契約書」の絶対的な重要性とその法的効力

生前贈与による名義変更において、「贈与契約書」は、登記手続きの根拠となる登記原因証明情報そのものとして極めて重要な役割を果たします。

贈与契約書に記載すべき重要事項

- 誰が、誰に、何を、いつ贈与したか:贈与者・受贈者の氏名・住所、贈与財産(不動産)の詳細、契約締結日、そして実際に贈与を実行する日付(引渡し日)を明確に記載

- 不動産の表示:所在地、地番、構造、床面積などを登記事項証明書と一字一句違わずに正確に記載

- 費用負担の明確化:登録免許税や不動産取得税などの名義変更にかかる費用、固定資産税などの公租公課を、贈与者と受贈者のどちらが負担するのかを具体的に明記

贈与契約書には、贈与者・受贈者双方の自筆の署名と実印の押印を行うことが、贈与の信憑性を高める上で望ましいとされています。

特に不動産の贈与契約書は、贈与額に関わらず収入印紙を貼付する必要があり、これを贈与者と受贈者の双方で保管します。

契約の信憑性をさらに高めたい場合は、公証役場で公正証書を作成することも有効な手段となります。

生前贈与の流れ(ステップ)

| ステップ | 内容(司法書士の視点) | 確認すべき資料 |

|---|---|---|

| 1 不動産調査と税金計算 | 贈与税、登録免許税、不動産取得税の概算を算出 | 路線価、固定資産評価証明書 |

| 2 贈与契約書の作成 | 贈与者・受贈者間の合意内容を明確化(費用負担や引渡日も明記) | 贈与契約書(印紙貼付) |

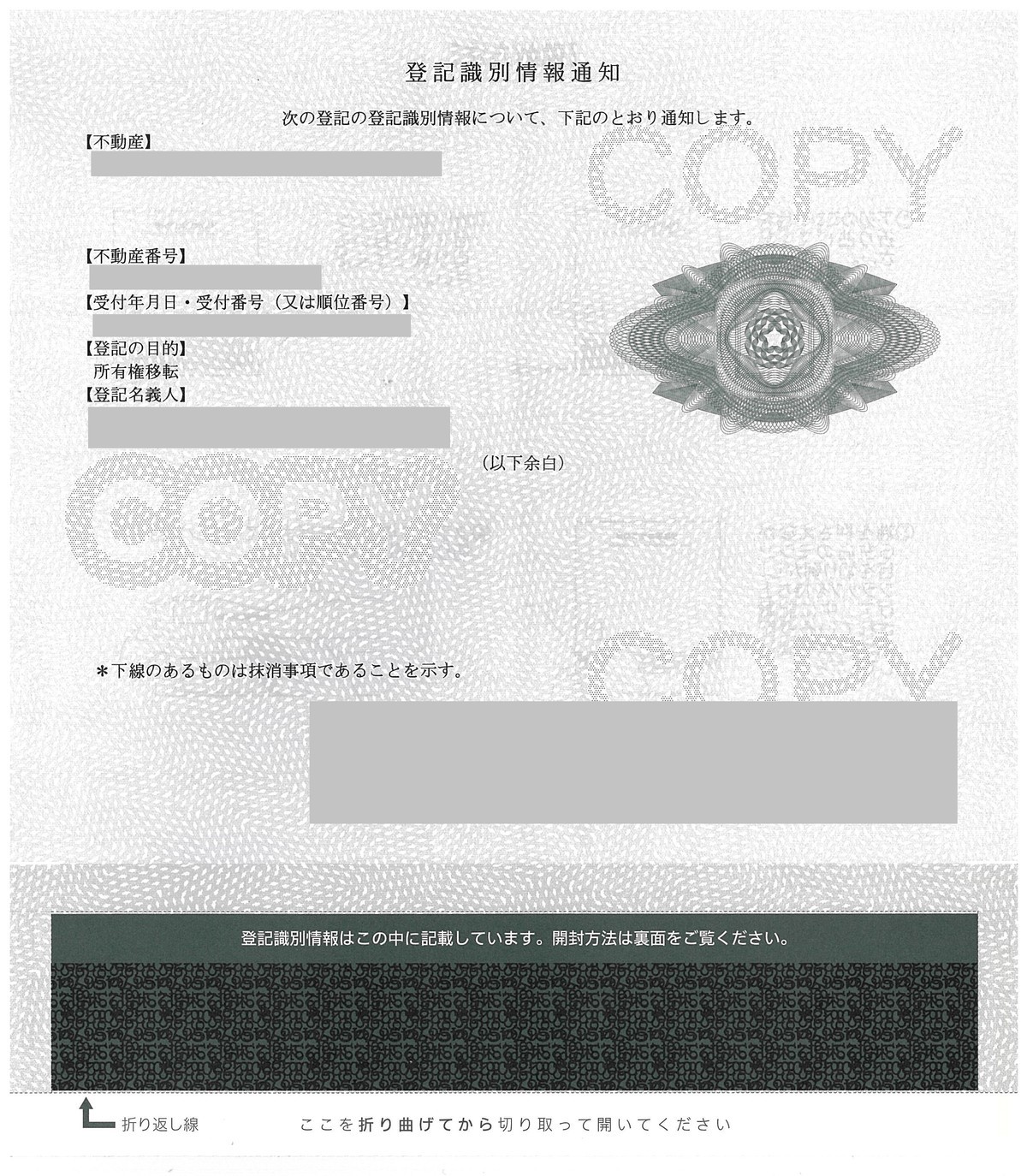

| 3 必要書類の収集 | 登記に必要な印鑑証明書、住民票、権利証などを収集 | 登記識別情報、印鑑証明書(3ヶ月以内) |

| 4 登記申請書の作成 | 登記原因を「贈与」、原因日付を「契約日」として記載 | 登記申請書(法務局様式) |

| 5 登記申請・納付 | 法務局へ共同申請し、登録免許税を納付 | 登録免許税納付書(収入印紙) |

登記申請は、原則として財産を渡す贈与者(登記義務者)と受け取る受贈者(登記権利者)の共同申請により行われるため、両者の協力が必須です。

生前贈与による不動産名義変更の必要書類【一覧表】

贈与(生前贈与)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。登記申請書と合わせて以下の添付書類を法務局に提出して登記申請することになります。

ご依頼の場合は、当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。

| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |

|---|---|---|

| 贈与者 (譲り渡す方) | 登記識別情報通知 (登記済権利証) | 対象不動産のもの 【取得先】手元にあるもの |

| 印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |

| 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 | |

| 受贈者 (譲り受ける方) | 住民票 | 期限はとくになし 【取得先】住所地の市区町村役場 |

| その他 | 贈与契約書、贈与証書 | 贈与のあったことがわかる書類 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |

| 本人確認資料 | 運転免許証等のコピー ※ご依頼の場合は、お二人分が必要 |

名義変更手続きの必要書類まとめ

必要書類の詳細案内はこちら不動産の生前贈与Q&A

生前贈与とは?

生前贈与とは、財産の所有者が生前に、自分の財産を相続人等に譲ることです。

土地、家、マンションなどの不動産を生前贈与する場合、登記簿上の所有者を譲受人に名義変更することになります。

贈与とはタダで財産を譲ることです。

贈与による不動産の名義変更をするには?

不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する必要があります。

登記申請書の他、贈与契約書・登記済権利証・印鑑証明書・住民票などの必要書類(添付書類)を一緒に提出します。

→【一覧表】生前贈与による不動産名義変更手続きの必要書類・添付書類まとめ

贈与による不動産の名義変更にかかる費用は?

大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。

手続きに直接かかる(すぐにかかる)費用の他、後日課税される税金にもご注意ください。

贈与による不動産の名義変更は必要?

不動産を生前贈与で譲り受けた時、単に受贈しただけでは(贈与契約しただけでは)、第三者に対して権利を主張できません。

よって、受贈した不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して受贈不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。

なお、生前贈与は当事者間の合意で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。

贈与税とは?

贈与税は、個人から個人が財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。

贈与税は年間110万円までの基礎控除があり、基礎控除を超える贈与を受けた場合は翌年の2/1~3/15の間に申告・納税が必要になります。

不動産贈与の場合、贈与税が高額?

将来相続で争いになることを防ぐなど、不動産を確実に渡すことができる不動産の生前贈与は上手く利用すれば節税効果もありメリットは大きいですが、税金の控除などを利用しないで贈与をすると、高額な贈与税がかかってしまいます。

不動産は通常高額ですので、控除などを利用しない(利用できない)で贈与する場合は、贈与税の関係で、現実的には難しいことが多いです。

登録免許税、贈与税以外にかかる税金は?

贈与により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。受贈者(取得した人)が税金を納めます。

なお、個人から法人へ贈与する場合や、法人から個人へ贈与する場合、法人税や所得税がかかる場合がありますので注意が必要です。

生前贈与と遺産相続どっちがいい?どっちが得?

生前贈与の場合は贈与税、遺産相続の場合は相続税がそれぞれ問題となります。

贈与税と相続税の単純比較は難しく、どっちが節税になるか得になるかは、各種状況を総合的に考慮する必要があります。

相続税、贈与税以外も登録免許税の税率の違いや、不動産取得税の有無なども関わってきます。

→家や土地の名義変更、生前贈与と相続、あなたにとって本当に『得』なのはどちら?

専門家に依頼せず、自分で手続きできますか?

誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能です。

名義変更手続きを自分でできるかや、自分でやる場合の手続き案内は以下にまとめておりますのでご参照いただければと思います。

贈与税・不動産を生前贈与する時の特例

不動産は基本的に高額財産となりますので、贈与税に特に注意が必要です。不動産の評価額(贈与税の額)によっては特例などが利用できないと現実的には生前贈与が難しいケースも多くあります。

暦年贈与

暦年贈与は相続税対策として多くの方が利用している生前贈与の方法です。仕組みはシンプルで、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかからないというものです。この仕組みを使って、少しずつ財産を次の世代へ移していきます。

年間の受贈額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告・納税が必要となります。贈与税の税率は貰った財産の額によって異なります。

基礎控除内の贈与でも注意しなければならない点としては、110万円の枠は「もらう人」ごとに計算されるため、たとえば父から100万円、母から100万円もらった場合は合計200万円となり、超えた分に贈与税がかかります。

また、最近の法改正で、贈与した人が亡くなった場合に相続財産に戻して計算する期間が、以前の3年間から段階的に7年間へと延長されました。つまり亡くなる直前に駆け込みで贈与しても、暦年贈与では以前ほど節税効果が得られなくなりました。

配偶者控除(おしどり贈与)

贈与税の配偶者控除、通称おしどり贈与は、結婚20年以上の夫婦が自宅または自宅を買うお金を贈与する場合、2,000万円(基礎控除を含めると2,110万円)まで税金がかからない制度です。通常は夫婦間でも110万円を超えると贈与税がかかりますが、この特例を使えばマイホームの権利を2,110万円まで非課税で配偶者に渡せます。

メリットは将来の相続財産を減らせることと、通常は亡くなる7年以内の贈与が相続財産に戻されますが、この制度は対象外なので贈与後すぐに亡くなっても節税効果が消えない点です。また自宅の名義を配偶者に移すことで、相続時のトラブルを防げます。

ただし注意点としては、不動産の名義変更にかかる登録免許税や不動産取得税は、相続より贈与のほうが税率が高く、贈与税はゼロでも登記費用で数十万円単位の出費になることがあります。また相続なら自宅の土地評価額を80%減額できる小規模宅地等の特例がありますが、生前贈与するとこの特例の枠が減り、トータルで相続税が高くなる場合もあります。さらに税額がゼロでも翌年3月15日までに贈与税の申告が必須で、忘れると高額な税金がかかります。

相続時精算課税

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ生前贈与する際に選べる制度です。簡単に言えば、贈与税は一旦払わなくていいけれど将来親が亡くなった時にその分を相続税としてまとめて精算するという仕組みです。

2024年の大改正で年間110万円の基礎控除が新設され、大きく使いやすくなりました。重要なのは、この枠内なら将来の相続財産への持ち戻しもありません。110万円を超えた分も累計2,500万円までは贈与税がかかりませんが、こちらは将来の相続時に相続財産に足し戻して計算されます。

暦年贈与との最大の違いは、亡くなる直前の贈与の扱いです。暦年贈与では亡くなる前7年間の贈与は相続財産に足し戻されますが、相続時精算課税の年110万円枠内なら足し戻されず完全に非課税になります。ただし一度この制度を選ぶと二度と暦年贈与に戻れません。

メリットは高齢で残り時間が少ない方でも年110万円を確実に非課税で渡せることと、値上がりしそうな株や土地を早めに渡して値上がり益を子供のものにできることです。デメリットはこの制度で土地を土地を受け取ってしまうと、相続時の土地評価額8割減という小規模宅地等の特例が使えなくなり損をする可能性があることです。

2024年贈与税の改正

2024年の贈与税制改正により、生前贈与の常識が大きく変わりました。

改正の柱は2つ。1つ目は相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内は相続税の課税価格に加算されない点。従来の特別控除2,500万円との併用が可能で、110万円以下なら贈与税申告が不要になるケースもあります(初年度は選択届出書の提出必須)。また災害で被災した贈与不動産については、一定要件で相続時の加算価額を減額できる特例も創設されました。

2つ目は暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長される点。相続開始日により加算対象期間が変わり、2031年以降の相続から完全に7年間が適用されます。重要なのは、110万円以下の贈与でも持ち戻しの対象となることです。

不動産の持分贈与では、毎年の登記で登録免許税2%が発生し、7年以内に相続が起きると「節税効果がないのに手続き費用だけ残る」コスト倒れのリスクがあります。相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻せないため、税理士・司法書士と連携した慎重な制度選択が不可欠です。

不動産の生前贈与による名義変更【費用】

当センターにご依頼の料金プラン

不動産名義変更手続センターに生前贈与による不動産名義変更をご依頼の場合は、「不動産名義変更おまかせパック」をご用意しております。

おまかせパックでご依頼の場合、贈与契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、贈与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。

お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。

贈与契約書を確実に証明し、将来のトラブル回避をご希望のお客様には「公正証書プラン」もお勧めです。

登録免許税

贈与による不動産名義変更をするには、法務局へ贈与による登記申請をすることになります。

登記申請する際には、贈与する不動産の「固定資産評価額×2%」の登録免許税が必ず課税されます。登録免許税を納めないと審査してもらえません。

生前贈与の費用(具体例)

上記ご案内の通り、贈与による不動産名義変更には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように具体例を用意しております。

基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

その他税金(贈与税・不動産取得税)

贈与税については上記でご案内のとおり、通常の暦年課税、夫婦間の配偶者控除、親子間の相続時精算課税などがあります。

生前贈与の場合は、相続との大きな違いとして不動産取得税があります。相続の場合は不動産取得税が課税されませんが、生前贈与の場合は原則課税対象となります。ただし、居住用の場合は、築年数などの一定の要件を満たせば大幅な軽減(大半のケースでゼロとなる)もあります。

住所変更の登記/氏名変更の登記(贈与)

不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。

取得後に住所や氏名が変更している場合には、贈与による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。

住所変更や氏名変更の手続きは、贈与による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。

住所変更登記の手続きはこちら

氏名変更登記の手続きはこちら

不動産の生前贈与による名義変更【手続きの流れ】

生前贈与による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。

基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。

直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、贈与により譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。書類の郵送は、本人限定郵便や書留郵便等を利用いたします。

ご相談、お問合せ

お電話やお問合わせフォームよりお問合せください。

費用・税金の案内や、今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。

費用の概算提示

名義変更手続きの費用概算を案内させていただきます。

資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、算出方法を提示いたします。

固定資産評価額が分かれば、税金等を含めた詳細の費用の計算も可能です。

ご依頼

費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。

ご依頼後、すぐに手続きに入ります。

受付票と委任状の書類にご記入いただきます。

遠方の場合は書類をご郵送またはメールでお送りいたします。

資料収集

固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。

当センターでの収集作業になりますので1,2週間程お待ちいただきます。

確定費用の提示

収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。

書類作成、送付

贈与契約書などの書類を作成・送付いたします。

各書類に署名・押印いただき返送してください。

(公正証書プランの場合は、お二人にお近くの公証役場に出向いていただき契約手続きになります。)

内容最終確認、本人確認

電話で最終確認をさせていただきます。

手続き内容の確認と、ご本人の確認等を取らせていただきます。

登記申請

不動産を管轄している法務局に、登記(名義変更)の申請をします。

インターネット上のオンライン申請で行います。

近場や遠方でも同様の手続きになります。

手続き完了

名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、登記完了証、その他関係書類を配達証明付きの書留郵便にてご郵送させていただきます。

(1)~(9)の手続きの期間の目安として3~4週間程度です。

(書類収集に1~2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1~2週間程度が通常のパターンです。)

お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!

当センターに贈与手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。

- 2026年1月30日/東京都江戸川区(贈与)

- 2025年12月8日/愛知県知多郡阿久比町(贈与)

- 2025年10月7日/神戸市長田区(贈与)

- 2025年8月20日/青森県下北郡東通村(贈与)

- 2025年8月17日/滋賀県大津市(贈与)

- 2025年6月26日/香川県高松市(贈与)

- 2025年6月24日/埼玉県草加市(贈与)

- 2025年5月25日/東京都渋谷区(贈与)

- 2025年5月17日/東京都港区(贈与)

- 2025年5月14日/東京都あきる野市(贈与)

- 2025年2月23日/新潟市江南区(贈与)

- 2025年2月15日/千葉県市川市(贈与)

- 2025年2月13日/名古屋市昭和区(贈与)

- 2025年1月24日/埼玉県入間市(贈与)

- 2024年12月10日/埼玉県狭山市(贈与)

- 2024年11月22日/三重県津市(贈与)

- 2024年11月5日/横浜市瀬谷区(贈与)

- 2024年8月29日/秋田県大館市(贈与)

- 2024年8月17日/さいたま市浦和区(贈与)

- 2024年5月24日/東京都練馬区(贈与)

- 2024年4月30日/愛知県半田市(贈与)

- 2024年4月7日/東京都品川区(贈与)

- 2024年4月1日/神奈川県平塚市(贈与)

- 2024年3月31日/神奈川県横須賀市(贈与)

- 2024年3月21日/神戸市西区(贈与)

- 2024年3月10日/宮城県岩沼市(贈与)

- 2024年2月29日/名古屋市中区(贈与)

- 2024年2月17日/岡山県倉敷市(贈与)

- 2024年2月4日/東京都足立区(贈与)

- 2024年1月4日/千葉県銚子市(贈与)

- 2023年12月10日/埼玉県蕨市(贈与)

- 2023年12月4日/茨城県鉾田市(贈与)

- 2023年11月20日/東京都港区(贈与)

- 2023年8月25日/埼玉県川越市(贈与)

- 2023年8月22日/川崎市中原区(贈与)

- 2023年8月8日/茨城県鉾田市(贈与)

- 2023年7月21日/東京都町田市(贈与)

- 2023年6月21日/山口県下関市(贈与)

- 2023年6月15日/千葉県印西市(贈与)

- 2023年6月8日/三重県伊賀市、福岡県京都郡苅田町(贈与)

- 2023年6月8日/さいたま市岩槻区(贈与)

- 2023年5月28日/千葉市花見川区(贈与)

- 2023年5月20日/鹿児島県大島郡喜界町(贈与)

- 2023年5月12日/北九州市八幡西区(贈与)

- 2023年5月1日/富山県下新川郡朝日町(贈与)

- 2023年4月26日/千葉県山武郡横芝光町(贈与)

- 2023年3月21日/東京都板橋区(贈与)

- 2023年3月3日/東京都練馬区(贈与)

- 2023年2月24日/広島市西区(贈与)

- 2023年2月21日/千葉県野田市(贈与)

- 2023年1月8日/兵庫県西宮市(贈与)

贈与以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。

2022年以前の贈与のお客様の声もございます。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!