不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

相続登記・不動産名義変更の期間は?【3つの期間】で専門家が徹底解説

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年11月18日

相続登記には期限と義務がある

不動産の所有者が亡くなられた際に行う相続登記(不動産の名義変更)。この手続きに「どれくらいの期間がかかるのか」という疑問は、多くの方が最初に抱く不安の一つです。インターネットで調べると「1〜2ヶ月」という情報もあれば、「3年以内」という記述もあり、混乱されるかもしれません。

この混乱の根本的な原因は、「期間」という言葉が持つ複数の意味合いを区別せずに捉えてしまうことにあります。相続登記における「期間」は、大きく分けて3つの異なる時間軸で理解する必要があります。

- 実務上の手続き期間(1〜2ヶ月程度目安)

実際に書類集めを開始してから、法務局での手続きが完了するまでにかかる実践的な時間。 - 法律上の義務履行期間(3年以内)

2024年4月1日から施行された法律によって定められた、相続登記を申請しなければならない法的な期限。 - 長期化するケースの期間(半年〜2年以上)

相続人間のトラブルや特殊な事情により、手続きが大幅に遅延する場合の時間。

本稿では、これら3つの「期間」を明確に区別し、それぞれについて専門家の視点から徹底的に解説します。まずは、一般的なケースでの手続きの流れと所要時間から見ていきましょう。

相続登記・名義変更手続きの無料相談はこちら

手続き期間と法的期限

相続登記の期間を理解する上で最も重要なのは、「実際に手続きにかかる時間」と「法律で定められた義務の期限」という、2つの異なる概念を明確に区別することです。

この2つを混同すると、手続きの計画を誤る原因となります。

法律上の義務履行期間(法的期限):守るべき「3年」というルール

2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務となりました。これは、所有者不明土地問題を解決するための重要な法改正であり、すべての相続人に適用されるルールです。

義務化の核心

法律では、「相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければならないと定められています。この「知った日」が、3年という期間のカウントが始まる「起算点」となります。

罰則規定

正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。これは、手続きの重要性と緊急性を国が示している証拠です。

過去の相続も対象

この義務化は、法律が施行された2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。過去に相続した不動産で、まだ名義変更が済んでいないものについては、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。この3年間の猶予期間が設けられていますが、これもまた明確な期限です。

実務上の手続き期間:現実的にかかるトータル時間

法律上の3年という長いスパンとは対照的に、専門家が関与し、特に問題のない一般的なケースで手続きにかかる実務上の期間は、はるかに短いものです。

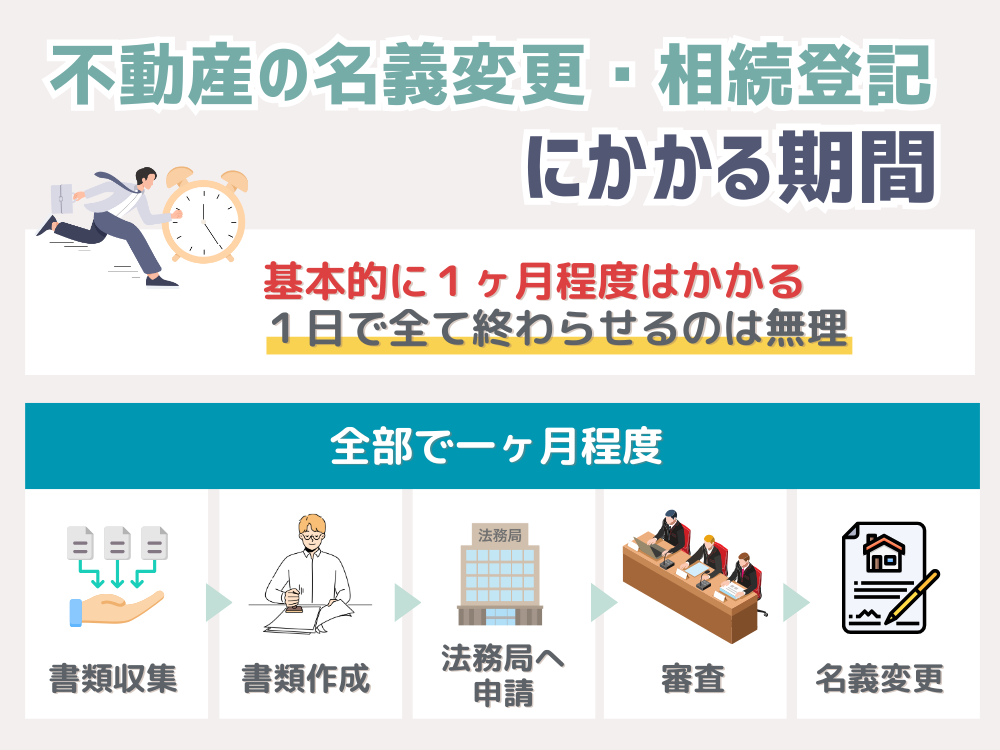

期間の目安としては、書類の準備期間を含めると全体で早くても1ヶ月程度はかかり、通常は1~2ヶ月程度が目安になります。

この実務上の期間は、大きく2つのフェーズに分けられます。

- 書類準備期間

手続きに必要な戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などを収集する期間。 - 登記申請・審査期間

作成した申請書類を法務局に提出し、審査を経て登記が完了するまでの期間。

必要書類の準備期間

法務局への申請準備をするのにも時間がかかります。何も持たずに法務局へ行っても、すぐには申請できません。

手続きに必要な書類を事前に揃える必要があります。

→具体的な必要書類についてはこちら

必要書類の収集を郵送で行うと、相続登記の場合は収集書類が多いので2~4週間程度が目安が目安です。相続以外であれば1~2週間で早ければ揃います。

収集した書類を元に、遺産分割協議書等の書類は別途作成することになりますので、その作成期間も必要です。

法務局の審査期間

土地や建物の名義変更するには、法務局へ不動産登記の申請をすることになります。申請書と合わせて、その他必要書類を添付し、登録免許税などの税金を納め申請します。

法務局へ申請するとその場で完了するのではなく、通常は審査に1~2週間程度かかります。よって、書類等が全てが完璧に準備できてから申請しても最低でも法務局の審査期間を待つ必要があります。また、提出書類に不備があると、補正が必要になりますので補正するのに追加で時間がかかります。

なお、審査期間は法務局の混み具合などで異なります。年度末などの繁忙期には1ヶ月以上かかる場合もあります。

各法務局のホームページには申請してからの完了予定日が記載されています。

東京都の場合はこちら↓

東京法務局各庁別登記完了予定日

神奈川県の場合はこちら↓

横浜地方法務局各庁別登記完了予定日

千葉県の場合はこちら↓

千葉地方法務局各庁別登記完了予定日

埼玉県の場合はこちら↓

さいたま地方法務局各庁別登記完了予定日

- 1日で全てを終わらせるのは無理。

- 法務局の審査だけで1、2週間程度かかる。

- 書類等の準備を入れると早くて1ヶ月程度かかる。

- 相続登記は収集書類が多いのでさらに時間がかかる

司法書士のコラム(最新情報)

2025年11月18日現在、東京法務局では完了までに1ヶ月前後かかっている管轄が多くなっております。半年近く同じ状況が続いております。

過去も年度末など1年の中で一番の繁忙期であれば、1ヶ月程度の審査期間はありましが、10月現在で審査に1ヶ月前後かかるのは異常な状況です。

要因としては相続登記の義務化に伴う申請増加や、2025年4月より始まった検索用情報の申出による作業増などが考えられますが、法務局全体としての処理に時間がかかっているようです。

都市部以外では、審査期間が通常通りの法務局もあるようなので、集中しているエリアで問題になっているようです。

※東京司法書士会が令和7年10月24日に東京法務局へ文書で照会(登記完了までの期間が長期化している理由及び改善の見込みについて)をかけたところ、令和7年11月6日東京法務局より、検索用情報の申出や法定相続情報一覧図の申出件数の増加、さらに本人申請増加に伴う、事前の手続き案内及び補正対応の増加が期間長期化の一因として回答されています。年末の繁忙期を迎えるに当たり、引き続き登記完了までの長期化の解消に努めてまいるとのこと。

相続登記の標準的なタイムライン(ステップ別解説)

ここでは、相続人間の争いがなく、比較的スムーズに進む「標準的なケース」を想定し、手続きの全工程をステップごとに分解して、それぞれの所要期間の目安を解説します。

フェーズ1

調査・書類収集(所要期間の目安:1週間〜2ヶ月以上)

この最初のフェーズは、手続き全体の土台を築く重要な段階であり、最も時間が変動しやすい部分です。

ステップ1.1:不動産の調査

相続の対象となる不動産を正確に特定する作業です。固定資産税の納税通知書や権利証(登記識別情報通知)を手がかりに、不動産の所在や地番、家屋番号を確認します。これらの書類が見当たらない場合は、市区町村役場で名寄帳を取得して所有不動産の一覧を確認する必要があります。この調査には、通常1〜2週間程度かかります。

ステップ1.2:必要書類の収集

相続登記で最も時間と労力を要するのが、この公的書類の収集です。主に以下の書類が必要となります。

- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 不動産を取得する相続人の住民票

- 不動産の固定資産評価証明書

これらの書類を全て集めるには、スムーズな場合でも1週間、被相続人が何度も転籍していたり、相続人が多かったりすると1ヶ月以上かかることも珍しくありません。特に、被相続人が生涯にわたって何度も本籍地を移している場合、全国の役所に郵送で請求を繰り返す必要があり、戸籍を遡るだけで1〜2ヶ月を要することもあります。

フェーズ2

遺産分割の確定(所要期間の目安:1週間〜1年以上)

書類が揃ったら、誰がどの不動産を相続するのかを正式に確定させる段階に移ります。

ステップ2.1:遺言書の確認

遺言書の有無と種類によって、手続きの進め方と期間が大きく変わります。

- 自筆証書遺言の場合:遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを経る必要があります。この検認手続きは、申立てから完了まで1〜2ヶ月程度かかることがあります。

- 公正証書遺言・法務局保管の遺言の場合:検認は不要です。公証役場や法務局で謄本を取得すればよく、手続きを大幅に短縮できます。

ステップ2.2:遺産分割協議

遺言書がない場合や、遺言書とは異なる内容で遺産を分けたい場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、合意する必要があります。相続人全員の意見がすぐにまとまれば数日で完了しますが、意見の対立がある場合は数ヶ月、場合によっては数年に及ぶこともあります。この協議が、相続手続きにおける最大の不確定要素です。

フェーズ3

登記申請・完了(所要期間の目安:1週間〜1ヶ月以上)

相続内容が確定したら、いよいよ法務局への申請です。

ステップ3.1:申請書類の作成

遺産分割協議の内容をまとめた「遺産分割協議書」や、法務局に提出する「登記申請書」を作成します。専門家であれば、通常数日で作成可能です。

ステップ3.2:法務局への申請と審査

作成した書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。提出後、登記官による審査が行われ、書類に不備がなければ登記が完了します。この審査期間は、通常1〜2週間程度ですが、年度末(2月〜3月)などの繁忙期には1ヶ月以上かかることもあります。

【専門家による分析】手続きが長期化する重大要因

上記で示した相続登記の標準的なタイムラインは、あくまで理想的なケースです。

現実の相続では、様々な要因で手続きが複雑化し、大幅に長期化することがあります。ここでは、3年の法的期限が現実的な目標となるような、特に注意すべき5つの要因を深掘りします。

ケース1

相続人が多数にわたる、または二次相続(数次相続)が発生している

相続登記を長年放置していると、当初の相続人が亡くなり、その方の相続が新たに発生する「二次相続(数次相続)」が起こります。

例えば、祖父が亡くなった際の名義変更をしないまま父が亡くなると、祖父の相続人(父の兄弟など)と父の相続人(母や子)の全員が手続きに関与することになります。 このように関係者が増えると、単に人数が増えるだけでなく、関係性が疎遠な親族とも連絡を取り、合意を形成する必要が出てきます。

手続きの複雑さ、費用、そして時間は、関係者の数に応じて指数関数的に増大します。相続登記の先延ばしは、問題を未来に棚上げするのではなく、問題を積極的に増殖させる行為であると認識すべきです。

ケース2

行方不明の相続人がいる

相続人の中に行方不明者がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を進めることは法律上できません。この時点で、手続きは司法書士が担当する「行政手続き」の領域から、裁判所が関与する「司法手続き」の領域へと移行します。

解決策は主に2つあり、いずれも時間と費用を要します。

- 不在者財産管理人の選任

生存はしているが連絡が取れない相続人のために、家庭裁判所が代理人(弁護士など)を選任する制度です。この申立てから選任、そして遺産分割協議の許可を得るまでには、半年程度の期間がかかることもあります。さらに、裁判所に数十万円から100万円程度の予納金を納める必要がある場合もあります。 - 失踪宣告

7年以上生死が不明な相続人について、家庭裁判所が法律上死亡したとみなす制度です。これにより、その相続人を除いた(正確にはその人の相続人を含めた)メンバーで手続きを進められますが、宣告が確定するまでには1〜2年という長い期間を要します。

行方不明の相続人がいる場合、手続きのタイムスケールは「数ヶ月」から「年単位」へと根本的に変化することを理解する必要があります。

ケース3

海外に在住している相続人がいる

相続人が海外に居住している場合、手続きに必要な日本の公的書類(住民票や印鑑証明書)を取得できません。代わりに、現地の日本大使館や領事館で「在留証明書」や「サイン証明書(署名証明書)」を取得する必要があります。

これには、相続人本人が領事館に赴く必要があり、特に日本人が多い地域では予約が数週間先まで埋まっていることもあります。領事館等がお住まいの場所の近くにない場合もあります。

さらに、書類の取得、国際郵便でのやり取りを含めると、書類収集フェーズだけで数週間から数ヶ月の遅延が生じる可能性があります。

ケース4

遺産分割協議がまとまらない

遺産分割協議そのものには、法律上の期限は設けられていません。そのため、長期に及ぶケースがあります。任意の話し合いが整わない場合は家庭裁判所での遺産分割調停・遺産分割の審判などに移行する場合もあります。

なお、相続税の申告・納税は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。協議がまとまらない場合、一旦法定相続分で申告し、後に修正申告するという煩雑な手続きが必要になります。

ケース5

遺言書が無効、または内容に争いがある

遺言書があれば手続きがスムーズに進むと思われがちですが、その遺言書の有効性自体が争われるケースも少なくありません。遺言書は、以下のような場合に無効となる可能性があります。

- 形式の不備

自筆証書遺言に日付がない、署名・押印がないなど。 - 遺言能力の欠如

遺言作成時に重度の認知症などで、本人の判断能力がなかったと判断される場合。 - 偽造・強迫

他者によって偽造されたり、強要されて書かされたりした場合。 - 新しい遺言書の存在

内容が抵触する新しい日付の遺言書が見つかった場合、古い遺言書の抵触する部分は無効となります。

遺言書が無効と判断されると、相続手続きは振り出しに戻ります。つまり、遺言書がなかった場合と同様に、全相続人による遺産分割協議が必要となるのです。これは単なる遅延ではなく、手続きの根本的な「リセット」を意味し、それまでに費やした時間と労力が無駄になる可能性があります。

期限が迫った時の最終手段:「相続人申告登記」制度

上記のような理由で、どうしても3年の期限内に正式な相続登記が完了できそうにない場合のために、救済措置として「相続人申告登記」という新しい制度が設けられました。

制度の概要

これは、相続人の一人が単独で法務局に対し、「私がこの不動産の相続人の一人です」と申し出ることで、ひとまず自分自身の相続登記の申請義務を果たしたとみなしてもらえる簡易的な手続きです。

- メリット

申出により3年の義務を履行でき、過料を回避できます。相続人全員の協力は不要で、登録免許税もかかりません。 - デメリット

これは正式な名義変更ではありません。登記簿に相続人の一人であることが記録されるだけで、不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできません。

あくまでも、遺産分割協議がまとまらないなどの事情がある場合に、罰則を避けるための一時的な措置です。この申告登記を行った後、遺産分割協議が成立した場合は、その日から3年以内に改めて正式な相続登記を行う必要があります。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!