不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

遺産分割協議書は司法書士に依頼すべき?手続き、費用、選び方を徹底解説

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

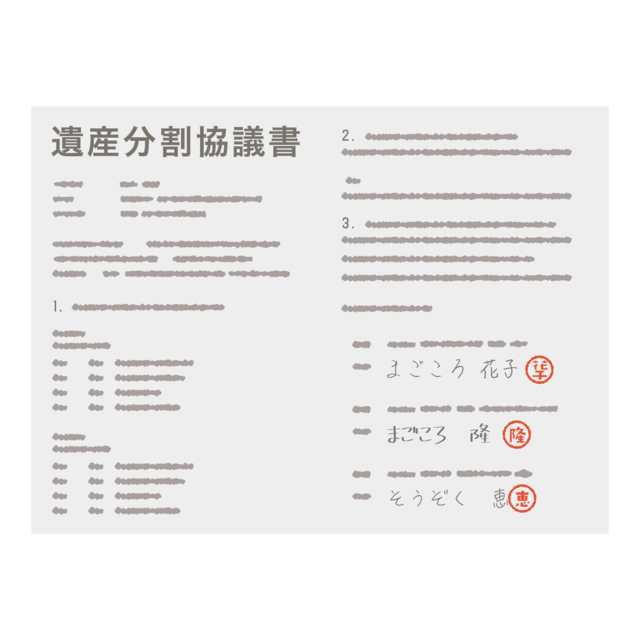

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

遺産分割の協議の結果を明確にするために遺産分割協議書が作成されます。協議書には、誰がどの遺産を相続するかを具体的に記載し 相続人全員が署名・捺印することで、その内容に合意したことを証明します。

遺産分割協議書は、相続手続きを進める上で非常に重要な書類となり、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、相続税の申告など、さまざまな場面で必要となります。

したがって、正確かつ明確な遺産分割協議書を作成することが、 円滑な相続の実現につながります。

不動産の遺産分割方法の解説・比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)

遺産分割協議書の目的

遺産分割協議書の主な目的は、 以下の3点です。

- 合意内容の明確化

遺産分割協議書は、誰がどの遺産を相続するかを明確に記載することで、後々の紛争を防止する役割を果たします。口約束だけでは、後になって言った言わないの争いになる可能性がありますが、書面で合意内容を明確にしておくことで、そのようなリスクを回避できます。 - 相続手続きの円滑

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、相続税の申告など、 各種相続手続きを行う際に必要となる重要な書類です。金融機関や法務局、税務署などの窓口で提示を求められることが多いため、スムーズな手続きのためには、正確な遺産分割協議書を作成しておくことが不可欠です。 - 相続人間のトラブルを防止

遺産分割協議は、相続人間で感情的な対立が生じやすい場面です。遺産分割協議書を作成する過程で、各相続人の意向を尊重し、十分に話し合うことで、相互理解を深め、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

遺産分割協議書が必要となる状況

遺産分割協議書は、 以下のような状況で必要となります。

- 相続登記

不動産の相続に伴う名義変更(相続登記)を行うには、遺産分割協議書が必要となるケースが多いです。遺産分割協議の内容で名義変更する場合は、基本的には法務局に相続登記を申請する際に、遺産分割協議書も添付する必要があります。 - 預貯金の相続

金融機関で預貯金の払い戻しや名義変更を行う際にも、遺産分割協議書が必要となる場合があります。金融機関によって必要な書類は異なりますが、遺産分割協議書があれば、手続きがスムーズに進むことが多いです。 - 相続税の申告をする場合

相続税の申告を行う際には、基本的に遺産分割協議書を添付する必要があります。相続税の申告期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)から10ヶ月以内です。期限内に申告するためにも、早めに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいです。 - その他

自動車や株式などの名義変更、生命保険金の請求など、さまざまな相続手続きで遺産分割協議書が必要となる場合があります。

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!

相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!

遺産分割協議書は自分で作れる?

遺産分割協議書は、ご自身で作成することも可能です。作成するのに特別な資格は必須ではありません。しかし、正確な情報を基に、法律に則った形式で作成する必要があります。

ご自身で作成する際には、 以下を正確に記載しましょう。

- 相続人全員の氏名・住所

- 被相続人の氏名・最後の住所・死亡年月日

- 相続人全員が署名・捺印する(実印を使用し、印鑑証明書を添付する)

- 作成日を記載する

- 相続財産の特定

(不動産の場合は登記簿謄本、 預貯金の場合は金融機関名・口座番号など) - 各相続人の取得する財産

遺産分割協議書の作成に不安がある場合や、法的なアドバイスが必要な場合は、専門家(司法書士、弁護士など)に依頼することを検討しましょう。専門家に依頼することで、不備のない正確な遺産分割協議書を作成でき、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

遺産分割協議書の書き方については下記のWebサイト(外部サイト)もご参照ください。

遺産分割協議書とは?自分で作成する場合の書き方を解説します(株式会社ファミトラ)

遺産分割協議書の作成はなぜ面倒?司法書士に丸投げしたときの費用は?

遺産分割協議書の作成の流れ

遺産分割協議書を作成する一般的な流れは、 以下の通りです。

- 相続人の確定

誰が相続人となるのかを確定します。被相続人の戸籍謄本などを取得し、相続人を調査します。 前提となる相続人が確定できないと遺産分割の話し合いも進みません。 - 相続財産の調査・評価

どのような財産が相続財産となるのかを調査し、その評価額を算出します。不動産の場合は、固定資産評価証明書や不動産鑑定士による評価が必要となる場合があります。 - 遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方について話し合います。各相続人の意向を尊重し、全員が納得できる内容を目指しましょう。 - 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で合意した内容を基に、遺産分割協議書を作成します。上記で説明した通り正確に不備のないように作成しましょう。 - 相続人全員の署名・捺印

作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印します。実印を使用し、印鑑証明書も用意しましょう。 - 遺産分割協議書の保管

作成した遺産分割協議書は、相続人全員が保管します。必要に応じて、原本またはコピーを作成し、各相続人が保管するようにしましょう。

遺産分割協議書のひながた・テンプレート

遺産分割協議書のひな形やテンプレートは、 インターネット上で多数公開されています。これらのひな形やテンプレートを参考に、ご自身の状況に合わせて修正することで、比較的簡単に遺産分割協議書を作成することができます。

ただし、ひな形やテンプレートはあくまで参考として、以下の点に注意して利用しましょう。

- ご自身の状況に合わせた修正が必要

ひな形やテンプレートは、 一般的なケースを想定して作成されています。そのため、ご自身の相続の状況に合わせて、条項の追加や修正が必要となる場合があります。 - 法的な知識が必要となる場合がある

遺産分割協議書には、法律用語が使用されている場合があります。これらの法律用語の意味を理解し、正確に解釈する必要があります。 - 不安な場合は専門家に相談する

ひな形やテンプレートを利用しても、遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、 専門家(司法書士、弁護士など)に相談することを検討しましょう。専門家は、 ご自身の状況に合わせた適切なアドバイスを提供してくれます。

司法書士が作成

司法書士は、 法律事務の専門家であり、主に不動産登記や商業登記、相続手続きなどを専門としています。遺産分割協議書の作成も行っており、相続財産の調査や評価、協議書の作成まで、トータルでサポートしてくれます。

司法書士に依頼するメリットは、不動産登記手続きに精通していることです。相続財産に不動産が含まれる場合、名義変更の手続きをスムーズに進めることができます。 また、弁護士に比べて費用が比較的安い傾向にあることもメリットです。

相続登記と合わせて遺産分割協議書を作成するケースが多いので、相続登記の費用と合わせて確認するようにしましょう。

以下のような場合に司法書士への依頼を検討すると良いでしょう。

- 相続財産に不動産が含まれている

- 相続手続きをまとめて依頼したい

- 費用を抑えたい

- 相続人間のトラブルがない

【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!

税理士が作成

税理士は、 税金の専門家であり、相続税の申告や税務相談などを専門としています。相続財産の評価や相続税の計算、節税対策などについてアドバイスを受けることができます。

遺産が多い場合、遺産分割協議書を作成する際には、相続税のことを考慮する必要があります。税理士に相談することで、相続税を最小限に抑えるための遺産分割方法を検討することができます。

相続税申告の付随作業として作成するケースが多いので、相続税の申告費用と合わせて確認しましょう。

以下のような場合に税理士への依頼を検討すると良いでしょう。

- 相続財産が高額である

- 相続税の申告が必要である

- 節税対策をしたい

- 相続人間のトラブルがない

- 遺産に不動産がない

遺産分割協議書に関するよくある質問

遺産分割協議書に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

- 遺産分割協議書の内容は変更できる?

- 遺産分割協議書に不備があった場合どうなる?

- 遺産分割協議書が無効になることはある?

- 遺産分割協議書の保管方法は?

- 遺産分割協議書が公正証書にできる?

これらの質問について、以下で詳しく解説します。

遺産分割協議書の内容は変更できる?

原則として、遺産分割協議書の内容は、相続人全員の合意があれば変更(やり直し)可能です。

ただし、贈与税に注意が必要です。遺産分割協議のやり直しにより財産を取得すると贈与税が課税される可能性があります。

遺産分割協議書作成後に、他の財産が見つかった場合はどうする?

他の財産が後から見つかった場合、当初に作成した遺産分割協議書の内容にもよります。別途協議する内容であれば、後日見つかった財産についてて改めて遺産分割協議をします。遺産分割協議書記載の財産の他は、特定の相続人が取得する旨で協議していた場合は、特定の相続人が原則相続します。

基本的に遺産分割全体をやり直す必要はありませんが、新たに発見された遺産の価値が高く、もしもその遺産の存在が始めから判明していたら当初の協議が成立していないような場合には、相続人が錯誤無効を主張をする可能性が考えられます。無効となった場合は、あらたな遺産を含めて全部の遺産について再度遺産分割のやり直しが必要です。

遺産分割協議書に不備があった場合どうなる?

遺産分割協議書に不備があった場合、その不備の内容によって、手続きに支障が生じたり、遺産分割協議書が無効になったりする可能性があります。

例えば、以下のような不備が考えられます。

- 相続人の氏名・住所の記載ミス

- 協議内容が不明確

- 相続財産の特定が不十分

- 相続人全員の署名・捺印がない(実印と異なる押印)

- 印鑑証明書の添付漏れ

これらの不備があった場合、法務局や金融機関などの窓口で手続きがストップしてしまうことがあります。軽微なミスであれば補填可能かもしれませんが、重大な不備があった場合は遺産分割協議書が無効になる可能性もあります。

遺産分割協議書を作成する際には、不備がないように十分注意しましょう。

遺産分割協議書が無効になることはある?

遺産分割協議書は、一定の要件を満たさない場合、無効になることがあります。

例えば、以下のようなケースでは、原則遺産分割協議書が無効になります。

- 相続人の中に、判断能力がない人が含まれている場合

- 相続人の一部が、遺産分割協議に参加していなかった場合

- 錯誤、詐欺、強迫などにより遺産分割協議が行われた場合

- 公序良俗に反する内容が含まれている場合

遺産分割協議書が無効になった場合、 再度遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議書の保管方法は?

遺産分割協議書は、相続手続きが完了した後も、大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書は、相続に関する重要な書類であり、後々トラブルが発生した場合に、証拠として役立つことがあります。

遺産分割協議書の保管場所としては、自宅の金庫や貸金庫などが考えられます。湿気や火災から守れる場所に保管するようにしましょう。また、遺産分割協議書の原本を複数作成またはコピーを作成し、各相続人が保管しておくこともおすすめです。

遺産分割協議書が公正証書にできる?

遺産分割協議書は、 公正証書にすることができます。

公正証書とは、公証人が作成する公文書であり、高い証明力があります。公正証書で作成された遺産分割協議書は、裁判所での証拠力が高く、紛争予防に役立ちます。

また、公正証書には、執行力があるため、遺産分割協議書の内容が履行されない場合、 一定の内容については裁判手続きを経ずに強制執行を行うことができます。

遺産分割協議書を公正証書にするには、公証役場に相続人全員で出向き、遺産分割協議の内容を伝え、公証人に作成してもらう必要があります。 公正証書の作成には、手数料がかかります。

まとめ:遺産分割協議書でお困りなら司法書士へ

遺産分割協議書の作成は、ご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識や経験がない場合、不備が生じたり、後々トラブルに発展したりするリスクがあります。

特に、相続財産に不動産が含まれる場合や、相続人間で意見の対立がある場合は、相続税の申告が必要な場合は専門家(司法書士、弁護士、税理士など)に依頼することを検討しましょう。

司法書士は、不動産登記手続きに精通しており、遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更まで、トータルでサポートしてくれます。

ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選び、円滑な相続手続きを実現しましょう。 遺産分割協議書でお困りの際は、お気軽に司法書士にご相談ください。 専門家が親身になって対応いたします。

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!