不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

【相続放棄と相続登記の完全ガイド】

手続き・費用・注意点

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年11月9日

【30秒でわかる!】相続放棄と相続登記のポイン

- 相続放棄とは?

家庭裁判所で行う手続きで、借金も不動産も全ての財産を一切相続しないことです。 - 手続きの期限は?

原則として「自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」です。この期間を過ぎると手続きが難しくなるため注意が必要です。 - 注意点は?

あなたが相続放棄をすると、次の順位の親族(例:叔父叔母や甥姪)が新たに相続人になります。トラブルを避けるため、関係者への事前連絡が非常に重要です。 - 相続登記の義務は?

相続放棄したら相続登記の義務はなくなる。相続放棄していない他の相続人の申請義務は残ります。

相続登記・相続放棄の無料相談はこちら

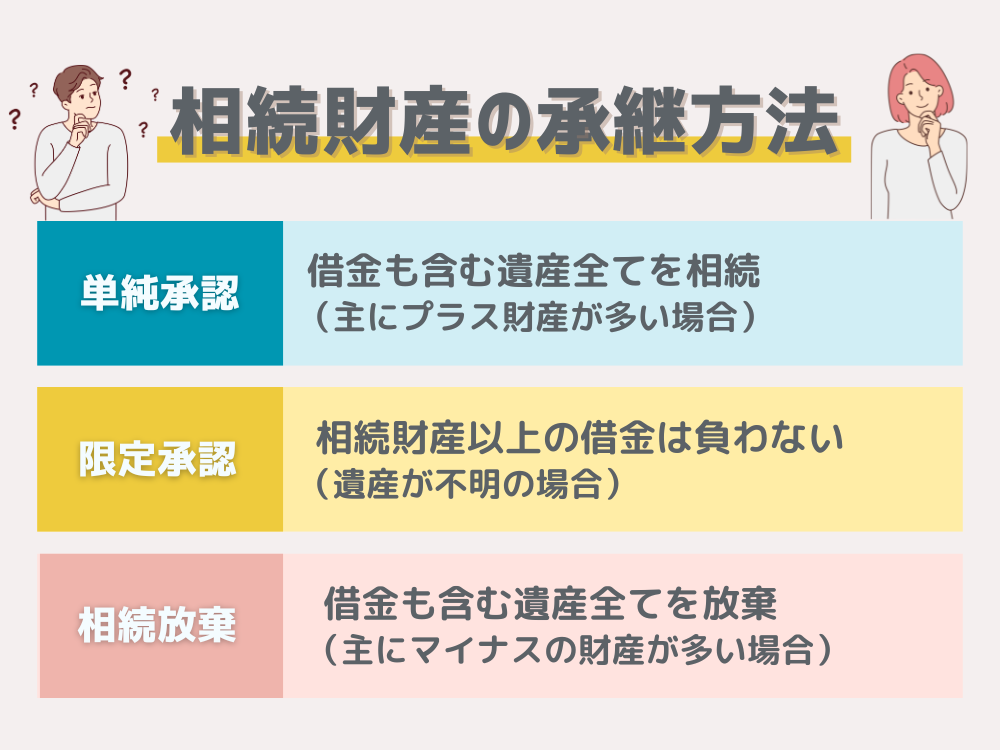

単純承認・限定承認・相続放棄の違い

| 特徴 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |

|---|---|---|---|

| 相続する財産 | 全てのプラス財産とマイナス財産を無制限に引き継ぐ | 相続で得たプラス財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ | 全てのプラス財産・マイナス財産を一切引き継がない |

| 手続き期限 | 特になし(ただし、3ヶ月以内に他の手続きをしないと自動的に単純承認) | 自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述 | 自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述 |

| 手続きの方法 | 手続きは不要 | 相続人全員が共同で申述する必要がある | 各相続人が単独で申述できる |

| こんな人向け | 明らかにプラスの財産が多い場合 | 借金の額が不明で、プラスの財産が残る可能性がある場合 | 明らかにマイナスの財産が多い場合や、相続トラブルに関わりたくない場合 |

1. 単純承認

被相続人の一切のプラスの財産や債務を承継するのが単純承認です(民法920条)。単純承認では、プラスの財産よりも債務の方が多い場合、相続人は自分の財産から相続債務の弁済等をする必要があります。

一定の期間内に以下で説明する相続放棄も限定承認もしなかった場合、又は相続財産を処分したり、隠したり、使い込んだりした場合は単純承認したものとみなされます(民法921条)。

2.限定承認

家庭裁判所に申述することにより、相続によって得た被相続人の財産の限度で債務を弁済等すれば足りるというのが限定承認です(民法922条、924条)。限定承認では、被相続人が債務超過の場合でも、被相続人の財産の限度で債務を弁済等すれば足り、相続人が自分の財産から相続債務の弁済等をする必要はありません。他方、被相続人の財産を清算した結果、財産が残った場合には、その財産は相続人が取得します。

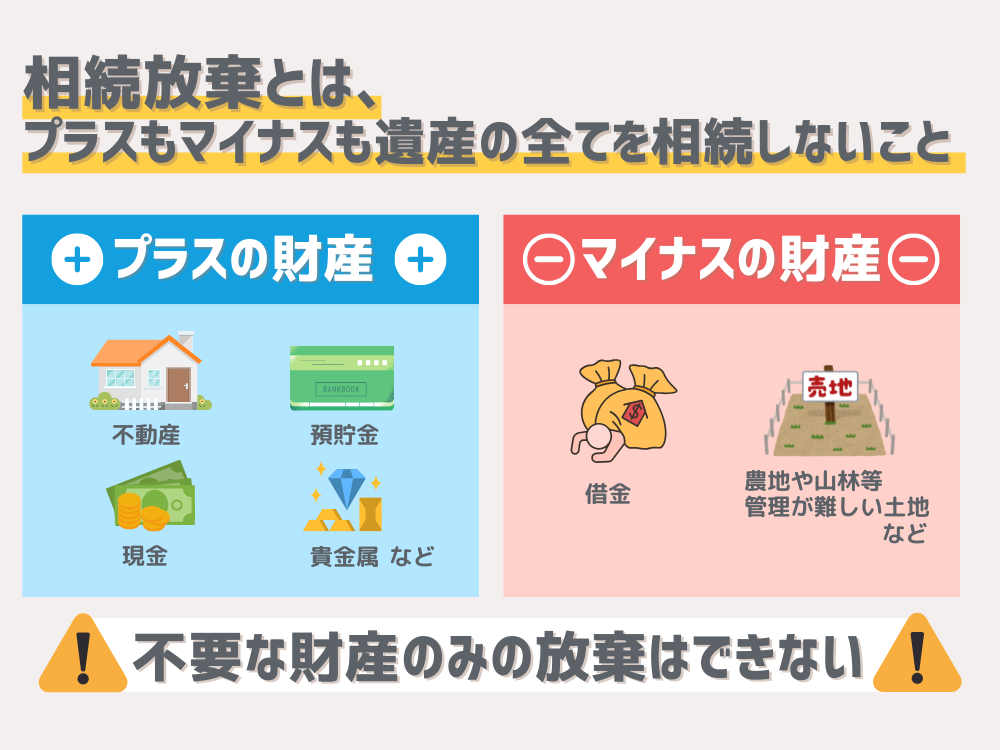

3. 相続放棄

家庭裁判所に申述することにより、初めから相続人とならなかったという効果が生じるのが相続放棄です(民法938条、939条)。相続放棄をすると、相続人としての地位を失うので、被相続人のプラスの財産も債務も一切承継しません。

【最重要】「相続放棄」と「財産放棄」は全くの別物

相続手続きにおいて最も注意すべき誤解の一つが、「相続放棄」と「財産放棄」の混同です。

- 相続放棄

家庭裁判所で行う法的手続きです。これが受理されると、法的に相続人でなくなり、債権者に対して支払い義務を主張されることはありません。 - 財産放棄

相続人間で行う遺産分割協議の中で、「私は財産を何もいらない」と意思表示することです。

例えば、遺産分割協議で「不動産や預金は全て兄が相続し、私は何も相続しない」と合意し、遺産分割協議書に署名捺印したとしても、あなたは法的には相続人のままです。そのため、後日、被相続人の債権者から借金の返済を求められた場合、それを拒否することはできません。

※2024年4月から義務化された相続登記の義務は、不動産を相続で取得した方が対象ですので、財産放棄した方に相続登記の義務はありません。

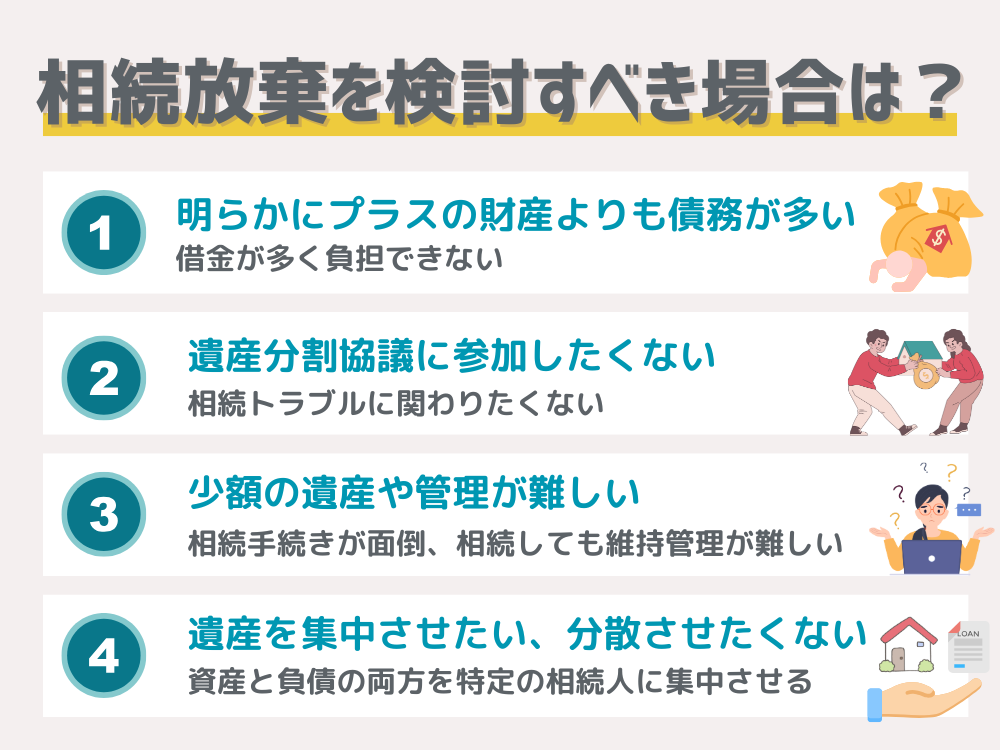

ケース2:相続トラブルに巻き込まれたくない

遺産相続は、時として親族間の深刻な対立(いわゆる「争続」)に発展することがあります。財産の多少にかかわらず、遺産分割協議に参加すること自体が精神的な負担となる場合や、他の相続人との関係性から手続きに関与したくないと考える場合にも、相続放棄は有効な手段となります。

相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、争いから距離を置くことができます。

ケース3:管理が困難な不動産(空き家など)を相続したくない

2024年の相続登記義務化を背景に、このケースが増加しています。

地方にある利用価値の低い土地や、老朽化した空き家などは、固定資産税や管理費がかかるだけで、売却も困難な「負の不動産」となりがちです。

このような不動産を相続することによる将来的な負担を回避するために、その他相続財産が少ない場合に相続放棄が積極的に選択されています。

【共通で必要な書類】

相続放棄の申述書 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 |

追加で必要となる主な書類(申述人別)

| 申述人 | 追加で必要となる主な書類 |

|---|---|

| 配偶者・子 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 |

| 父母・祖父母 (第2順位) | 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (子が既に死亡している場合)子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 |

| 兄弟姉妹 (第3順位) | 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)の死亡の記載のある戸籍謄本 (第1順位の相続人全員が放棄または死亡している場合)それを証明する書類 |

| 甥・姪 (代襲相続) | 上記④、⑤に加え 兄弟姉妹(甥・姪の親)の死亡の記載のある戸籍謄本 |

※上記は一般的なケースです。事案によっては追加の書類が必要になる場合があります。

相続放棄の費用

相続放棄の手続きを行う際には、いくつかの費用が発生します。

これらの費用は、ご自身で手続きを行うか、司法書士や弁護士といった専門家に依頼するかによって大きく異なります。ご自身で行う場合は、主に法定費用と呼ばれる実費がかかりますが、専門家に依頼する場合は、その報酬が加算されます。

詳しくは以下にまとめておりますのでご参照ください。

【相続放棄の費用】司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場は?

結論:相続放棄すれば相続登記の義務はなくなる

最も重要な点は、家庭裁判所で適法に相続放棄が受理されれば、その人は法的に相続人ではなくなるため、相続登記の義務も負わなくなるということです。

不動産を相続する権利自体がなくなるため、名義変更の義務も当然に消滅します。不要な不動産の管理や登記費用、将来の過料のリスクから解放されるためには、相続放棄が確実な方法となります。

2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説

相続放棄した相続人がいる場合の相続登記は誰が行う?

手続きは、相続放棄をした人を除いた、残りの相続人全員で行います。相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われるため、遺産分割協議への参加や、遺産分割協議書への署名・捺印は一切不要です。

相続放棄した相続人がいる場合は、他にも同順位の相続人がいれば残った相続人達、同順位の相続人が全員相続放棄した場合は、次順位の相続人が相続することになりますので、相続登記も同順位の相続人達で行うことになります(例えば子が全員相続放棄した場合は、両親や兄弟姉妹)。

【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!

相続放棄した相続人がいる場合の相続登記の添付書類は?

相続人が家庭裁判所で相続放棄した場合は、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。こちらは相続放棄の申述が受理された後に別途請求し入手が必要です。相続放棄申述受理証明書を申請できるのは、放棄した本人、他の相続人、債権者等の利害関係人等に限られます。

相続放棄の申述が受理された際に家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」でも相続登記の添付書類として代用可能です。

相続放棄した相続人の戸籍謄本(抄本)は基本的に不要になります。

【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可

相続放棄するための要件は?

相続放棄の申述が家庭裁判所により受理されるための要件は次のとおりです。

一定の期間内に相続放棄の申述がされたこと

相続放棄をするには、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(「熟慮期間」といいます)以内にしなければなりません(民法915条1項)。そして、相続放棄は、その旨を家庭裁判所に申述する方法により行います(民法938条)。そのため、相続人が相続放棄をするには、被相続人が亡くなったこと及び自分が法律上の相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

法定単純承認の事由に該当しないこと

次の事由がある場合には、相続人は、原則として単純承認をしたものとみなされるので、相続放棄をすることができなくなります(民法921条)。

- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

- 相続人が熟慮期間内に相続放棄をしなかったとき

- 相続人が、相続放棄をした後で、相続財産の全部又は一部を隠したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかったとき。

相続人全員が相続放棄をしたら?

被相続人の配偶者、子、父母・祖父母、兄弟姉妹等相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合は、「相続人のあることが明らかでないとき」(民法951条)に該当するため、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し(民法952条1項)、その相続財産管理人が相続財産の管理や清算の手続をすることとなります。

相続財産清算人の詳細はこちら

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!