不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

面倒な相続登記を自分でやる方法を7STEPで解説!手続きの流れ・費用・必要書類

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2026年1月28日

相続登記は、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。財産を引き継ぐ相続人へ名義を変える際に必要な手続きになります。名義人が死亡し名義変更したい場合は相続登記申請が必要です。

登記(名義変更)の専門家である司法書士に手続きを依頼するれば手続きは楽ですが、このページでは、司法書士に依頼しないでご自身で相続登記をする方法を解説します。

相続登記の無料相談はこちら

相続登記とは

そもそも相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、引き継いだ相続人の名義に変更する手続きのことです。

不動産を相続した場合、その不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、相続登記を行うことが不可欠です。

・不動産の売却・担保設定ができない

名義が故人のままでは、不動産を売却することも、担保に入れることもできません。

・相続人が増えて手続きが複雑化

相続人の中でさらに相続が発生すると、権利関係が複雑になり、手続きが困難になります。

・過料の対象になる(2024年4月から)

正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年4月に相続登記が義務化された背景と理由

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続登記の未了が長年放置されることで、所有者が分からなくなる土地が増加し、公共事業や災害復旧の妨げになるなど、様々な問題を引き起こしていたためです。

・申請期限:相続を知った日から3年以内に相続登記が必要

・過去の相続も対象:2024年4月1日より前の相続も義務化の対象

・罰則:正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料

自分で相続登記できるケース

相続登記を自分でするには各種ハードルがあります。全てクリアできる場合はご自身でも手続きは可能と考えます。

- 相続関係がシンプル

複雑な相続関係は無く、親から子が相続するだけの場合で、相続人も少ないケース - 対象物件がシンプル

土地や建物だけ。私道等がない、複数筆の土地がない、マンションや共有持分もないようなケース - 対象物件が遠方でない

申請先の法務局は物件所在地の法務局へ申請が必要になります。遠方の場合は対応が難しくなります。

- 相続登記の申請先の法務局や、各種証明書を取得する役所は基本的に平日の日中のみ開庁しております。

- 平日日中にお仕事がなく、自由に動ける方でないと難しいです。

- 相続登記は、法務局に1度行けば済む手続きではありません。自分で手続きする場合は何度も法務局に行く場合が多いです(相談、申請、補正、回収等)。

- 相続登記は一般には馴染のない手続きのため、必要書類や税金などの手続き全般をインターネット等で調べることが重要です。調べることも難しいようではご自身での相続登記は難しいです。

- なお、インターネット以外でも書籍や法務局の手続き案内を利用する方法もあります。

不動産の名義変更・相続登記

あなたは自分でできる?

5つの質問に答えるだけ!

リスクや難易度がわかる無料診断フローチャート

司法書士に相談したほうがいいケース

自分では手続きが難しいケースとは?

- 所有権と共有持分が混在、物件数が多い、物件が遠方などの場合は必要となる対象物件の登記事項証明書、固定資産評価証明書の用意も、専門知識がないと難しい場合があります。

- 相続人が複数いたり、遺産分割の内容が複雑な場合、所有権と共有持分が混在、物件数が多かったりすると、登記申請書や遺産分割協議書の作成も、専門知識がないと難しい場合があります。

- 相続登記をするには何度も役所に足を運ぶ必要があります。平日日中にあまり時間の取れない方はご自身での対応は難しくなります。

- 売却を予定していたり、次の手続きのために相続登記を急いでいる場合も、早急な対応は個人では難しいと思われます。司法書士に依頼してスムーズに処理してもらうことも検討しましょう。

| 手続き項目 | 難易度 | ポイント・注意事項 |

|---|---|---|

| 登記事項証明書の取得 | ⭐ | 法務局またはオンライン請求。不動産の現状確認に必須 |

| 遺言書の確認・検認 | ⭐⭐⭐ | 遺言書がある場合は家庭裁判所での検認が必要(公正証書遺言を除く) |

| 戸籍謄本の収集(相続人調査) | ⭐⭐⭐ | 広域交付制度の利用により従前よりは楽に収集可能 |

| 固定資産評価証明書の取得 | ⭐⭐ | 市区町村役場で取得。登録免許税の計算に必要 |

| 印鑑証明書の取得 | ⭐ | 相続人全員分が必要(遺産分割協議の場合) |

| 住民票の取得 | ⭐ | 不動産を取得する相続人のもの |

| 相続関係説明図の作成 | ⭐⭐ | 戸籍情報を基に家系図を作成。法務局HPに様式あり |

| 物件調査 | ⭐⭐⭐⭐ | 私道などの漏れがないように調査が必要 |

| 登録免許税の計算・納付 | ⭐⭐⭐ | 固定資産評価額×0.4%。収入印紙で納付。端数計算や、免税対象かどうかの確認も必要 |

| 遺産分割協議書の作成 | ⭐⭐⭐⭐ | 相続人全員の実印・印鑑証明が必要。不動産の表示を正確に記載 |

| 相続登記申請書の作成 | ⭐⭐⭐⭐ | 書式が厳格。法務局HPの記載例を参照必須 |

| 法務局への申請 | ⭐⭐ | 窓口申請または郵送・オンライン申請も可能 |

| 法務局での補正対応 | ⭐⭐⭐⭐ | 不備があれば呼び出し。法的知識が求められる場面も |

| 登記完了後の確認 | ⭐ | 登記完了後、登記事項証明書を取得して内容確認 |

難易度の目安

- ⭐(易):役所での手続きのみ。誰でも対応可能

- ⭐⭐(中):書類収集や基本的な書類作成。慎重さが必要

- ⭐⭐⭐(難):専門知識が必要。時間と労力がかかる

- ⭐⭐⭐⭐(最難):法的知識・正確性が必須。ミスすると補正が必要

相続登記を司法書士に依頼すると何が楽になる?

内容が複雑であったり、時間のない方、手間のかかる作業が苦手、手続きを急いでいるなど、ご自身で手続きできない場合(できそうにない場合)は、当センターにおまかせください!

・難しいやり取りは一切ございません

専門的な知識が必要な手続きはすべて当センターが対応します。

・他の相続人とのやり取りも直接当センターが行います

相続人間のやり取りで気を遣う必要はありません。円滑なコミュニケーションを当センターが担当します。

相続登記を自分で行うメリット・デメリット

相続登記を自分でやるメリット

- 自分で全部相続登記を行えば、司法書士に依頼する分の費用を抑えることが可能です。

- 戸籍謄本等の証明書類も自分で取得すれば、相続に関する証明書の知識が学べます。同様に遺産分割協議書や相続登記申請書も自分で作成すれば、法的文書の理解が深まります。

相続登記を自分でやるデメリット

普段慣れない特殊な作業のため、手続きを完了させるのに大変苦労する方もいます。時間や労力に見合った作業であれば問題ありませんが、進めてみたら当初の想定していた労力を超えて作業が必要となる場合もあります。最悪は途中で断念して司法書士に依頼する方もいます。

多くの失敗例としては相続の対象物件の手続き漏れです。ご自宅の敷地と建物だけは自分で相続登記したが、自宅の目の前の道路部分(私道)の権利を持っていることに気づかずに物件が漏れるケースはよくみかけます。自宅の敷地が複数筆に分かれていることに気づかないケースもあります。マンションの場合も、マンション内の共有部分の権利が漏れて手続きされていなく売却時に急いで対応が必要となることもあります。

簡単な内容であれば見本をみながら進めることもそこまで難しくはないかもしれませんが、簡単な内容かどうかを判断することは意外と難しいです。物件が増えたり、共有持分があったり、少し状況が違うだけでも難易度が上がる場合もあります。

登記簿を見れば、物件が他のご先祖名義であったり、古い担保権や買戻権が残ったままになっていることなども分かりますが、専門家であればすぐ判断できても一般の方は登記簿の内容を把握するのも難しい場合があります。

司法書士のコラム

私道等の物件の手続き漏れには特に注意しましょう!

相続不動産をすぐに処分する場合は、物件漏れもすぐに気づくことになるかと思いますが、それ以外の場合は、物件漏れに気づくのが数年後、数十年後になる可能性があります。次の手続きが無ければ物件漏れしていることに気づく可能性が少ないです。

数十年後に気づいた場合は、相続人の相続が発生するなど手続きが大変困難になります。

相続登記は、最終的には登記を管理している法務局(登記所)で申請手続きを行いますが、法務局への申請する前に、書類を収集・作成するなどの事前準備が必要になります。

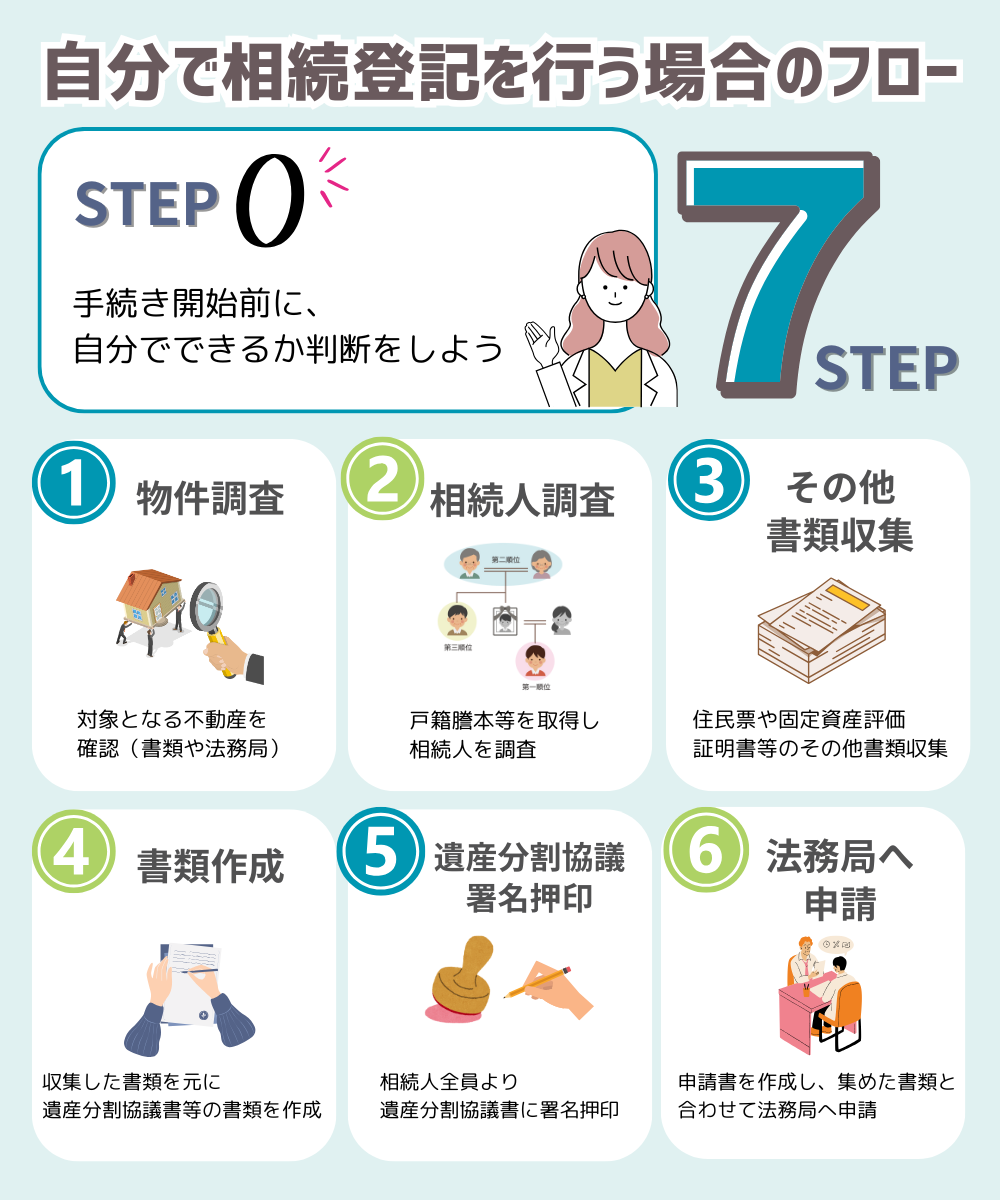

相続登記手続きの、主な作業の流れは以下のとおり。

物件調査

対象となる不動産を確認(書類や法務局)

相続人調査

戸籍謄本等を取得し、相続人を調査

その他書類収集

住民票や固定資産評価証明書等のその他書類収集

書類作成

収集した書類を元に、遺産分割協議書等の書類を作成

遺産分割協議

署名押印

相続人全員より遺産分割協議書に署名押印

法務局へ申請

申請書を作成し、集めた書類と合わせて法務局へ申請

【STEP 0】自分で相続登記できる?

手続き開始前に、自分で手続きできるか判断をしよう!

手続きを自分でやろうと進めたが結局途中で断念し、司法書士に依頼するケースも多々あります。時間をかけて一部の書類を揃えたからといって、その分費用が安く済むとは限りません。初めから依頼する場合と変わらない場合もあります。

内容によっては一般の方での手続きが難しいと思われるケースもありますので、手続き前に検討することをお勧めいたします。

別ページにて自分でできるかどうか、難易度を解説してますのでご参照ください。

相続登記の基本的な知識をまとめたページもありますのでご参照ください。

【STEP 1】物件調査

相続の対象となる物件・不動産を確認しよう!

相続登記をするには、まず対象物件の登記簿の状況を調べる必要があります。

今後の手続きに必要な書類も、不動産がどのように登記してあるかを調べて初めて分かることになります。土地も建物も全て亡父親名義だと思っていたが、調べてみたら土地はだいぶ前に亡くなっていた祖父の名義のままだったということもよくあります。

また、物件調査は今後の書類作成する上でも必要な作業になります。遺産分割協議書や登記申請書の作成にも、不動産の詳細な情報が必要です。

名義変更の対象となる土地、建物の登記事項証明書の取得し確認しましょう。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)と呼ばれる証明書が発行してもらえます。

登記事項証明書とは、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面です。

不動産の地番や地積、所有者に関する事、担保に関する事などが記載されています。

登記事項証明書を取得するには土地であれば「地番」、家・建物であれば「家屋番号」が分かればすぐに取得可能です。地番とはは住所とは異なるものです。

地番・家屋番号を知る方法

- 登記済権利証(権利証)で確認

- 固定資産税納税通知書の明細書で確認

- 法務局で住所から調べる

権利証や古い登記簿謄本などが手元にあれば、地番や家屋番号が記載されています。

権利証等がなくとも、毎年届く固定資産税納税通知書の明細書にも通常は記載されています。

どちらもなければ、法務局で住所から地番を検索し調べます。

相続登記でよくある落とし穴が「敷地が複数の筆に分かれている」「私道の持分がある」ことの見落としです。これらを見逃すと、登記申請自体は受理されても、実は一部の名義が故人のまま残ってしまう状態になります。後から気づいて修正しようとすると、再度費用と手間がかかるため、最初の段階で対象不動産を漏れなく確認することが重要です。

例えば、自宅の敷地が1つの土地だけだと思っていたら、複数の筆に分かれて管理されていることや、家の前の道路が私道であり、それが近隣の方と共有名義なっていることがあります。

土地は地番ごとに管理されているので、上記のようにメインの土地に付随するような土地であっても、ご自身でそれぞれの土地について手続きしなければそのままの状態で残ってしまいます(名義変更漏れ)。

家屋については、そもそも登記されていない(未登記)のケースも古いとよくあります。登記されていないからといって未登記家屋をそのまま放置すると、これも手続き漏れとして後々問題となる場合もあります。

上記の手続き漏れがないように手続きするには、権利証や古い登記簿謄本を細かく確認することや、市町村から名寄帳を取り寄せるなどの方法もあります。

(名寄帳には基本的に所有物件が全て記載されますが、固定資産税が非課税の土地や共有名義の場合などに上手く取得ができない市町村もあります。)

また、他に調べる方法として、法務局で公図などの図面を取得する方法もあります。

ご自宅周辺の登記状況を確認できれば手続き漏れの可能性も低くなるでしょう。

2026年2月2日からは「所有不動産記録証明制度」が開始され、物件調査が容易になることが期待されています。

名寄帳とは?相続登記の私道漏れを防ぐ重要書類の取得方法を解説

所有不動産記録証明制度と名寄帳の活用ガイド|相続登記義務化対応の財産調査方法

【STEP 2】相続人調査

戸籍謄本の取得し相続人を確認・調査しよう!

名義人であった方が遺言書を残していなかった場合は、法定相続人全員の手続きになります。

法定相続人とは、法律で決まった相続人のことです。

相続登記するには、法定相続人全員が関与しますので、法定相続人が誰か調べる(確認)することが必要です。相続関係は戸籍謄本等で判明します。

実際に把握している相続人以外が戸籍に記載されているケースも稀にあります。自分達以外に相続人がいないことを証明する必要もあるために戸籍謄本等で確認しましょう。

戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)の取得

まずは、亡くなった方の本籍地の市区町村で戸籍謄本を取得します。

最終的には、亡くなった方の出生に遡る全ての戸籍謄本が必要です。

ご結婚前の親の戸籍に入っていたものや、場合よってはさらに上の代の戸籍謄本まで、生まれた時に入っていた戸籍まで遡ることになります。

戸籍謄本等の種類

- 戸籍謄本

- 改製原戸籍

- 除籍謄本

- 戸籍附票

上記の書類がそれぞれ1通必要なわけでもなく、人によっては除籍謄本も改製謄本も複数必要になります。書類の名称はあまり気にせず「出生から亡くなるまでの戸籍謄本」として役所で請求すれば問題ないかと思います。

なお、戸籍の付票とは、住所の記載された書類になります。

戸籍謄本には住所が記載されていません(ただし、本籍地と住所が一致する方もいます)。

相続人調査、戸籍謄本の取得で苦労するのは、戸籍謄本の解読です。

人によっては生まれてから亡くなるまで同じ市町村に本籍を置いていることもありますが、ご結婚や住所移転に伴い本籍地を変更する場合もあります。

その場合は、最後の本籍地から順に戸籍謄本を取得・解読し、その前の本籍地に戸籍謄本を追跡することになります。遠方の役所になる場合もあるでしょう。

古い戸籍謄本は一般の方で解読するのは難しいこともあります。古くなればなるほど難易度は上がります。

遠方の役所への戸籍謄本の取得は、郵送でも可能です。

ただし、書類を送る他にも、郵便局で小為替を用意するなどの手間がかかります。

請求前に請求先の市区町村長に必要書類等を含め確認されるとよいでしょう。

戸籍謄本等の広域交付が令和6年4月1日より開始されました。これにより、本籍地以外の市区町村でも取得が可能となりました。ただし、全ての戸籍謄本等が取得できるわけではないので、事案によっては別途本籍地の役所への請求が必要になります。

広域交付で取得した戸籍謄本が全て揃っているとは限りません。役所の漏れで足りていないケースもあるようです。取得した戸籍謄本等の内容をしっかり確認しましょう。

戸籍の解読については、ご自身での手続きするのであればインターネットや書籍で調べるなどの方法になるでしょう。古い戸籍などは解読も難しい場合もあります。解読できない場合はご自身での手続きは諦め、専門家に依頼することになるかと思います。

相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは

【STEP 3】その他書類収集

戸籍謄本以外の必要な証明書を取得しよう!

相続登記に必要な書類は以下をご参照ください。

被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本以外で、役所等で取得収集が必要なものを以下に再度案内します。

その他収集書類

- 被相続人の住民票除票

- 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

- 固定資産評価証明書

事案によって他に必要な書類もあります。

固定資産評価証明書は、取得不要な場合や納税通知書で代用できる法務局もあります。

必要書類は事案によって異なります。

ご自身で手続きする場合は、法務局に登記手続案内窓口がありますので、ある程度書類が揃った時点で法務局へ持参し、確認して貰えると書類の不足などが大凡わかるでしょう。

※登記手続案内窓口では、個別の書類の内容確認までは基本的に対応しておりません。

【STEP 4】書類作成

遺産分割協議書等の書類を作成しよう!

役所で収集する書類の他、ご自身で作成しなければならない書類があります。

基本的に作成が必要になるのは遺産分割協議書、相続関係説明図等です。

上記書類は、どこかで書類(用紙)を入手しそれに記入するものではありません。

任意にご自身で作成する書類になります。もちろん最低限必要な記載内容は決まってます。

遺産分割協議書の作成

遺言書が残されていない場合は、亡くなった方の財産は相続人全員の話し合いによって誰が相続するか決めます。この話し合いのことを遺産分割協議と呼び、遺産分割協議の内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は「様式を埋める」作業ではなく、第三者である法務局に客観的に意図が正確に伝わる文章を作る作業です。実務でよくあるのが「不動産の特定の仕方が不十分」「誰が相続するかの書き方が曖昧」といった理由での補正です。この2点を正確に記載できるかどうかが、遺産分割協議書作成の最重要ポイントになります。

相続登記の手続きでは、基本的に遺産分割協議書が必要です。

(相続人が1名だけの場合や、法定相続される場合などの例外はございます。)

《遺産分割協議書の見本・雛形》

遺産分割協議書 共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。 《被相続人》 1.相続財産中、次の不動産については、司法二郎が相続する。 所 在 新宿区市谷○○町一丁目 所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番 以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 令和6年7月1日 〈相続人〉 〈相続人〉 |

上記は不動産のみの遺産分割協議書です。

通常の遺産分割協議書は不動産以外の預貯金なども全てまとめて協議した文書になるかと思いますが、名義変更用に不動産のみの遺産分割協議書(遺産分割協議証明書等)を用意しても構いません。

インターネットや書籍にも遺産分割協議書の雛形・見本が多数あります。

どれを利用しても良い訳でもなく、ご自身の手続きに合った内容の遺産分割協議書が必要ですので、利用の際には注意しましょう。

また、相続人に何度も押印を貰うのが困難になる場合などもありますので、良く調べて作成ください。

遺産分割協議書は司法書士に依頼すべき?手続き、費用、選び方を徹底解説

【STEP 5】署名押印

遺産分割協議等の書類に相続人で署名押印しよう!

遺産分割協議とは、相続人全員での遺産についての話し合いです。

名義人であった方が遺言書を残していなかった場合は、遺産分割協議により土地・建物の分配について決めます。どのように分配するかは相続人の自由です。

父が亡くなり相続人が母と子供たちの場合で、母の単独の名義に変更し将来母が亡くなった際に子供達で改めて誰が相続するか決めると考える方も多いですし、母も高齢なので子供(例えば長男)の名義に直接変えることなどもあります。

遺産分割協議書には誰がどの不動産(財産)を相続するか明記し、相続人全員が署名押印します。押印は実印で行います(相続登記に利用するには必ず実印での押印が必要です)。

手続きには相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本が必要になりますので、署名押印する際に皆様にご用意いただけるように案内するとスムーズかと思います。

遺産分割協議書以外にも、上申書等の特殊な書類が必要になり、法定相続人全員の押印が必要となる場合もあります。

遺産分割協議書に署名押印するタイミングは、全ての書類が揃い書類を作成した後ですが、実際は先に誰が相続するか決まってから書類の収集を行うことになるかと思います。そして通常は、遺産を相続される方が主導で手続きを進めることになります。手続き開始前に、相続人全員に確認を取ってから進めると良いでしょう。

遺産分割協議・調停・審判について

【STEP 6】相続登記の申請

申請書を作成し法務局へ相続登記を申請しよう!

相続登記に必要な書類が揃ったら、法務局(登記所)へ相続登記を申請します。

相続登記の申請先は「自宅から近い法務局」ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局です。管轄を間違えると申請が受け付けられず、大きな時間ロスになります。申請前に必ず管轄法務局を確認してから動くことが重要です。

登記申請するには収集・作成した書類(添付書類)と合わせて「登記申請書」を提出します。

申請書は法務局にも見本等がある場合もありますが、基本的には任意で作成する書類になります。

登記申請書の作成

登記申請書は不動産登記を申請する際に必要な書類で、収集した書類を元に作成します。

登記申請書の見本・雛形を案内しますが、申請内容によっては記載方法が異なりますのでご注意ください。

登記申請には登録免許税の納付が必要です。一般的には収入印紙で納めます。

不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税になりますので、固定資産評価証明書に記載の評価額より算出します。申請書にも登録免許税額の記載が必要です。

《登記申請書の見本・雛形》

登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 令和6年1月1日相続 相 続 人 (被相続人 司法太郎) 東京都千代田区九段南四丁目6番14号 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 令和6年7月30日申請 東京法務局 新宿出張所 課税価格 金○○○円 登録免許税 金○○○円 不動産の表示 所 在 新宿区市谷○○町一丁目 所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番 |

1.申請書はA4の用紙に記載し、他の添付書類と共に左綴じ(ホチキス留め)にする。

2.文字は、直接パソコンを使用して入力するか、黒色ボールペン等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)ではっきりと書く(手書きもOK)。鉛筆は使用不可。

3.申請書が複数枚にわたる場合は、各用紙の綴り目に必ず契印をする。

4.登録免許税は、収入印紙(割印や消印はしない)を貼り付けた用紙を申請書と一括してホチキス留めし、綴り目に必ず契印する。

その他のケース別、各事案による申請書の書き方は以下をご参照ください。

【ケース別】 相続登記申請書の見本・雛形

相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!

相続登記の特に面倒な手続きはココ!

戸籍謄本の収集、確認

相続登記に必要な戸籍謄本の収集は一番面倒な作業の一つです。相続登記には被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が必要となります。本籍地の移転が多いと取得する戸籍謄本等も増えます。

現在は、広域交付での戸籍謄本等の取得が可能となったため、本籍地の役所以外でもまとめて取得することが可能になりましたが、役所によっては広域交付に時間のかかるところもあるようです。また、直系の親族のもの以外は広域交付では取得できませんので、例えば兄弟姉妹の分は別途用意が必要です。

また、役所で発行された戸籍謄本等で全て揃っているか、不足がないかの確認は必要となります。戸籍の解読は古くなればなるほど難しくなります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、正確な内容のものをご自身で作成する必要があります。客観的に第三者(法務局)が見て確実に内容が分かる必要があるため、基本的に間違いがあると手続きに利用できません。

例えば被相続人の本籍地、死亡日などは戸籍謄本の通りに正確に記載することが必要です。住所も住民票通りの記載が必要です。

対象不動産も登記事項証明書の通りに正確に記載することが必要で、固定資産税の納税通知書等とは内容が異なる場合もあるので注意が必要です。

相続登記申請書の作成

相続登記の申請書は、申請用紙が法務局に置いてあり、それに記入するようなものではなく、基本的には全て自分で作成が必要です。

法務局のHPにも雛形は載っておりますが、ご自身の申請内容にあった形に修正等が必要となります。どの申請書の雛形を使用するかの判断も難しい場合もあります。

申請書に間違いがあると、申請が補正または取下げとなってしまいます。

相続登記の必要書類一覧表

被相続人 (亡くなられた方) |

|

|---|---|

相続人 |

|

その他 |

|

【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可

相続登記を自分で行う際に必ずかかる費用

登録免許税

相続登記を申請する際には基本的に法務局に登録免許税を収めます。対象物件の固定資産評価額に対して0.4%(1000分の4)の税率です。

100万円以下の土地については非課税となります。

証明書取得の実費

相続登記の必要書類である証明書として、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・固定資産評価証明書等があります。

役所で取得する際に一定の手数料が必要となります。戸籍謄本であれば450円、除籍謄本は750円と全国一律で決まっているものもありますが、他の証明書は役所によって手数料が異なります。詳しくは取得先の役所にご確認ください。

なお、証明書を郵送で請求する場合は、通常、定額小為替を利用します。定額小為替は発行手数量として金額にかかわらず200円かかります。郵送で請求する際には往復の切手分も必要になります。

交通費、郵送費

法務局や各役所に行くのに交通費等もかかります。

相続登記の申請も郵送でも可能ですが、郵送の場合は、返信用郵便の条件等がありますので詳しくは法務局へご確認ください。

相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場

司法書士費用相場

相続登記の報酬については10万円前後(5〜15万円程度)が目安です。目安相場に幅がありますが、地域によっても相場が異なったり、手続きの内容・難易度によっても違います。事案によっては15万円を超えるケースも当然あります。

各司法書士事務所によって、報酬基準は異なりますので、詳しくは各司法書士事務所へお問い合わせが必要です。

相続登記を自分でやるといくら安くなる?

相続登記を自分でやった場合は、司法書士費用はかかりませので、司法書士費用分がかからず済むことになります。つまり10万円前後(5〜15万円程度)が安く済みます。

ただし、登録免許税等の実費は司法書士に依頼しない場合もかかりますので、その分は負担が必要です。

司法書士に依頼した場合は、費用面だけでなく安心・確実に手続きしてもらえることはもちろん、手続きに関連した相続全般のアドバイスを貰えるやってもらえるメリット等もありますので、自分で頑張ってやるか専門家に依頼するかは総合的に判断するようにしましょう。

途中まで自分でやったが諦めて司法書士に依頼する場合

途中で断念し司法書士へ依頼となった場合は、当然司法書士費用がかかります。

自分で書類を集めたり、作ったからといって司法書士費用が安くなるとは限りません。不足があったり不備があったりすると余計に手間がかかるので、通常の依頼の場合と費用が異ならない場合もあります。

ご参考までに当センターにご依頼の場合の費用案内は以下になります。

相続登記を自分で行う際によくあるミス・注意点

物件漏れ

メリット・デメリットでも説明しましたが、自分で行った際によくあるミスの代表が物件漏れです。これはよく相談を受けるミスになりますので特に注意が必要です。

「対象物件の調査」は、相続登記をするにあたり重要な作業です。自宅1件だけと思っていても、そもそも土地と建物は別ですし、土地が1筆とも限りません。

残されて登記済権利証等の過去の資料の確認、名寄帳の取得、公図や周辺の登記簿の確認などの作業を行うようにしましょう。

戸籍漏れ(戸籍謄本の不足)

相続登記には被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が必要となりますが、出生から死亡までの戸籍全部の意味を理解されていないため戸籍が不足となるケースがよくあります。

出生時には親の戸籍(時代によっては他の親族)に最初登録され、その後、法律の改正で戸籍が改製されたり、結婚したり転籍して新しい戸籍ができたりと、出生から死亡までに作成された戸籍は通常複数あります。亡くなられた年齢によっても違いますが、出生から死亡までの戸籍だけで3~5通程度となるケースが多いです。

また、相続人の戸籍謄本は現在のものが必要となります。出生に遡る過程で、相続人の名前も当然出てきますが、過去の戸籍謄本に名前があるだけでは足りず、現在のものが必要です。

これらは全て集める必要があり、戦災で焼失等の特殊事情がない限りは全部揃える必要があります。

相続人の協力

法定相続人が複数名で、特定の相続人のみが相続する場合には通常、遺産分割協議書が必要となります。

法定相続人が誰なのか把握することも重要です。子のいない夫婦の場合は、配偶者が亡くなった場合は自動的に残された配偶者が全て相続できるものではありません。親や兄弟も相続人になります。また、親が亡くなり、子の内1名が嫁に出て名前も変わったとしても子であれば相続人です。民法の規定を理解していないと法定相続人が誰なのかも理解されていないケースがあります。

当然、相続人であれば遺産分割協議に参加してもらう必要があり、手続きにも協力して貰う必要があります。

登記識別情報通知の受領

相続登記が完了すると登記識別情報通知という登記済権利証に代わる重要な書類が発行されますが、必ず受け取るようにしましょう。

登記識別情報通知は登記完了から期限内に受領が必要となります。期限が過ぎると破棄されてしまう可能性があります。

また、法務局がHPで公開している申請書の雛形には「□登記識別情報の通知を希望しません。」との記載があり、これにうっかりチェックしてしまうと完了後に登記識別情報通知を受け取れません。

相続登記を自分で行う際に無料で相談できるのは?

相続登記の相談先は司法書士をお勧めいたします。司法書士は相続登記の専門家で、ご相談はもちろんそのまま手続きを依頼することも可能です。

司法書士の相談は初回無料の事務所が多いですが、有料の事務所もありますので相談前に確認しましょう。

司法書士会でも無料相談会等を行なっておりますので、こちらを利用する方法も考えられます。

司法書士以外の相談先としては、手続きだけ法務局で直接案内してもらうことも可能です。予約制となっている場合があるので、事前に法務局に確認してから行きましょう。

相続登記に関するおすすめの無料相談先は?どこまで無料で聞いてくれるの?

相続登記を自分で行う際によくある質問

相続登記はどこで手続きすればいい?

相続登記は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。

法務局は、各都道府県に複数設置されており、管轄区域が定められています。法務局の所在地や管轄区域は、法務局のホームページで確認することができます。ホームページでは、地図や住所から管轄法務局を検索することができます。

また、法務局へオンラインで登記申請も可能です。オンライン申請を利用すれば、法務局に出向くことなく、自宅やオフィスから手続きを行うことができます。ただし、オンライン申請には、電子証明書や専用のソフトウェアが必要となり難易度は高いかと思われますので、オンライン申請の利用を検討している場合は、事前に法務局のホームページで詳細を確認しておきましょう。

法務局の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです(ただし、午前9時00分から午後5時00分までの「窓口対応時間」内での窓口利用を求められていますので、訪問前に詳細確認しましょう。)。

不動産の名義変更・相続登記どこでやる?【司法書士or法務局】

相続登記に必要な書類はどこで手に入る?

相続登記に必要な書類は、主に役所(市町村役場)と法務局で取得できます。

被相続人の戸籍謄本や住民票の除票は、被相続人の本籍地や最後の住所地の役所で取得します。相続人の戸籍謄本や住民票は、相続人それぞれの本籍地や住所地の役所で取得します。 固定資産評価証明書は、不動産の所在地がある市町村役場で取得します。

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や公図は、不動産の所在地を管轄する法務局で取得します。登記事項証明書は、オンラインでも取得することができます。

これらの書類を取得する際には、手数料がかかる場合があります。手数料は、書類の種類や取得方法によって異なります。 事前に各役所や法務局のホームページで手数料を確認しておきましょう。

また、登記申請書は、法務局のホームページで一般的な雛形を確認することが可能です。申請内容によってはそのままでは利用できない場合もありますので、適宜修正が必要です。

【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可

誰の名義で相続登記すればいい?

相続登記は、原則として相続人全員の共有名義で行うことができます。遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書の内容に従って、特定の相続人の単独名義で登記することも可能です。

特定の相続人の単独名義で登記する場合は、遺産分割協議書にその旨を明確に記載する必要があります。遺産分割協議書には、誰がどの不動産を相続するのかを具体的に記載し、相続人全員が実印で押印する必要があります。

また、遺言がある場合は、遺言の内容に従って登記を行います。遺言で特定の相続人に不動産を相続させると定められている場合は、その相続人の名義で登記します。

一度名義変更してしまうと、後で修正するのは難しい場合があります。誰の名義で相続登記するかは、相続人全員で十分に協議し、慎重に決定しましょう。

【相続登記は誰に?】 相続のときは誰の名義変更にしたらいい?

相続登記の申請期限はありますか?

2024年4月1日から相続登記が義務化され、申請期限が設けられました。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

この申請期限は、相続人が相続の開始を知った日、つまり被相続人が死亡した日を起算日とします。相続人が複数いる場合は、各相続人が相続の開始を知った日が異なる場合もありますが、原則として被相続人の死亡日を基準に考えます。正当な理由なく申請期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、相続人が多数に分かれている場合や、遺産分割協議が難航している場合など、やむを得ない事情がある場合は、申請期限の延長が認められることもあります。相続登記の申請期限を守るためには、相続が発生したら速やかに相続人を確認し、必要な書類を収集するなど、早めの準備を心がけましょう。不明な点があれば、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

【相続登記の義務化】放置すると科される罰則・過料を解説!

相続登記を怠った場合のリスクはありますか?

相続登記を怠ると、様々なリスクが生じる可能性があります。

まず、法律上のリスクとして、2024年4月1日以降は、相続登記の申請が義務化されたため、正当な理由なく申請期限を過ぎた場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、不動産を売却したり、担保に入れたりすることができなくなるというリスクもあります。相続登記をしないと、不動産の名義が被相続人のままになっているため、相続人が自由に不動産を処分することができません。

さらに、相続人が増えることで、権利関係が複雑になるというリスクもあります。相続登記をしないまま放置すると、相続人の誰かが亡くなり、その相続人の相続人が増えることで、権利関係が複雑化し、遺産分割協議が困難になることがあります。

その他にも、所有者不明土地問題の一因となる可能性があります。相続登記がされないまま放置された土地は、所有者が分からなくなり、公共事業や災害復旧の妨げになることがあります。これらのリスクを避けるためにも、相続が発生したら速やかに相続登記を行うようにしましょう。

相続登記しないとどうなる?名義変更しないデメリットや問題点を解説!

遺産分割協議がまとまらない場合どうしたら?

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 遺産分割調停では、調停委員が相続人間の意見を調整し、合意を目指します。調停が成立しない場合は、遺産分割審判に移行し、裁判所が遺産の分割方法を決定します。

遺産分割協議・調停・審判について

遺言がある場合の手続きは?

遺言とは、被相続人が生前に自分の財産の分け方を指定したものです。遺言がある場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続きを行います。

遺言には、大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は、被相続人が自分で作成した遺言で、全文を自筆で書き、日付と署名を記載する必要があります。公正証書遺言は、公証人が作成した遺言で、証人2人の立ち会いが必要です。

自筆証書遺言の場合は、相続登記をする前に家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。検認とは、遺言の内容を確認し、証拠を保全する手続きです。検認を受けずに遺言を執行することはできません。

公正証書遺言の場合は、検認は不要です。遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に従って相続手続きを行います。

遺言書がある場合の相続登記の必要書類

まとめ

相続登記は、不動産を相続した際に必ず行わなければならない重要な手続きです。2024年4月1日からは義務化され、怠ると過料が科される可能性もあります。

自分で手続きを行うことも可能ですが、時間や手間がかかるだけでなく、法的な知識も必要となります。特に、相続関係が複雑な場合や、遠方の不動産を相続する場合は、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

司法書士に依頼すれば、煩雑な手続きを代行してもらえるだけでなく、相続に関する様々な相談にも応じてもらえます。費用はかかりますが、スムーズに手続きを進めることができ、安心感も得られます。

相続が発生したら、まずは相続登記の必要性を認識し、自分で行うか、司法書士に依頼するかを検討しましょう。不明な点があれば、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。 早めの準備と適切な対応で、スムーズな相続手続きを実現しましょう。

当センターの費用・報酬以外にも相続登記の費用には税金等の実費が別途かかります。相続登記全体の費用詳細は以下をご参照ください。

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については以下にまとめておりますのでご参照ください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!