不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて公証人が遺言書を作成します。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、主に以下のメリットがあります。

- 高い専門性

専門家である公証人が内容をチェックするため、法的に問題や形式不備で無効になるリスクが極めて低く、遺言の信頼性が非常に高いです。 - 紛失や改ざんのリスクがない

原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。 - 検認不要

家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続発生後の手続きをスムーズに進めることができます。 - 判断能力の確認

作成時に遺言者の意思能力が確認されるため、後日の遺言無効等の紛争リスクを軽減できます。

自筆証書遺言に比べて、安全性が高く確実な遺言方法と言えるでしょう。遺言執行者の指定や、相続人への遺留分侵害額請求への配慮など、より詳細な内容を盛り込むことも可能です。

公正証書遺言は、遺言者とその家族にとって、安心できる選択肢であると言えるでしょう。

遺言書がある場合の相続登記の必要書類

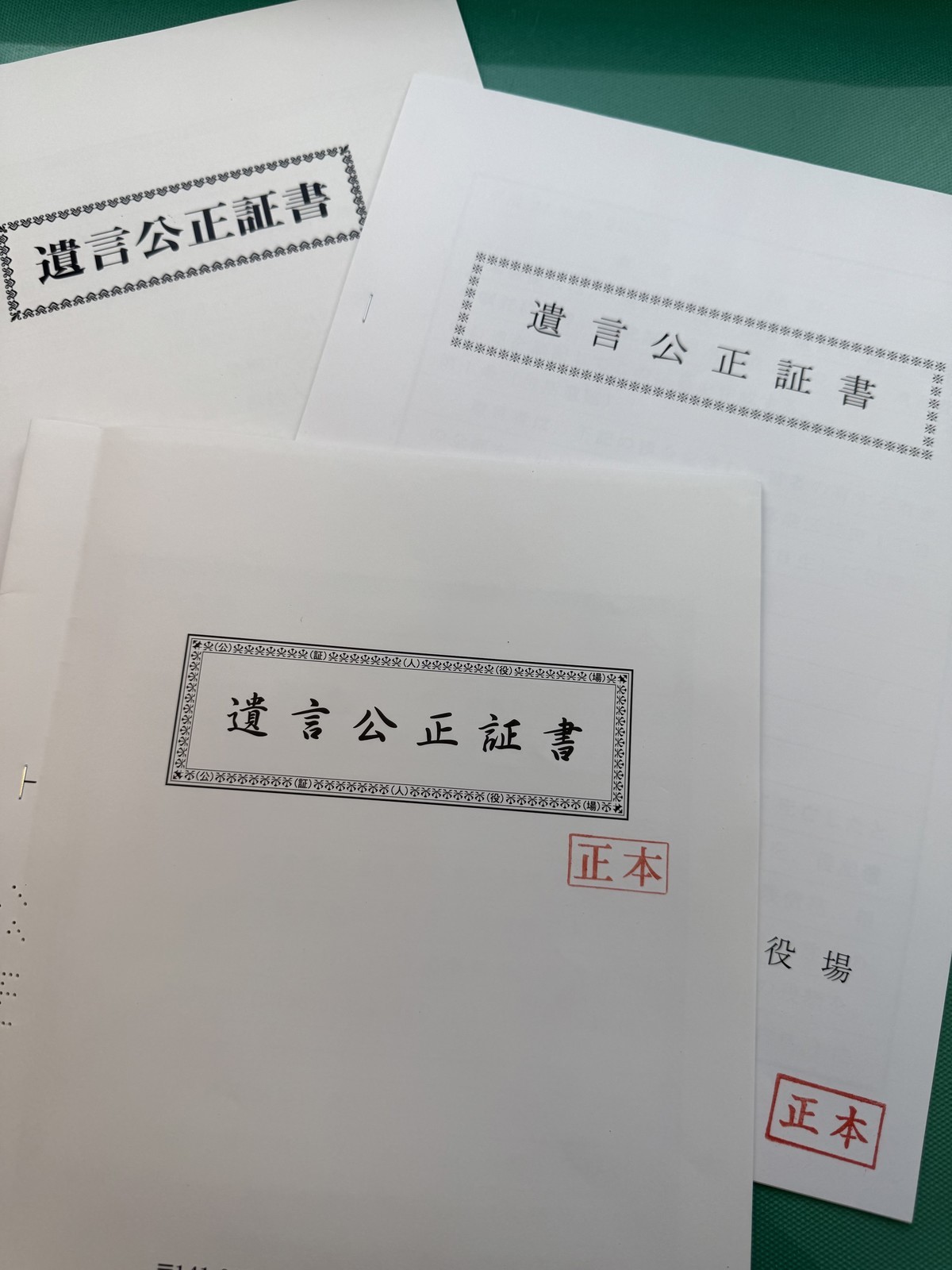

遺言公正証書のサンプル

各公証役場によって表紙のデザインは異なります。表紙がなく封筒のみの場合もあります。

遺言書とは

遺言とは、人が生前に残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段です。故人の死亡後は原則として遺言書の内容にしたがった効力が発生します。

生前には周囲への気遣いからできなかったことでも、遺言書に記すことによってそれを実現できることもあります。また、遺言書で故人の希望にしたがった財産分配をすることができるということも遺言書のメリットです。

そして故人の死後に、無用な相続争いが起こることを事前に予防する手段としても遺言書の存在は大きなものだと言えるでしょう。

このように、遺言は生前の故人の意思表示に効力を持たせるという力を持っているので、それを上手に活用してみてはいかがでしょうか。

しかし、そのためにはまず、遺言についての基本的なことを知っておくことが重要です。それを知った上でより充実した遺言書を作成してみてはどうでしょうか。

当事務所では遺言書に関して作成のご依頼・ご相談をお受けいたしております。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |

| 内容 | 遺言者が自分で書いた遺言 ワープロ書きは不可で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆し、押印しなければいけません | 公正証書によってする遺言 |

| メリット | ・費用が掛からない ・遺言内容の秘密が確保できる ・遺言したこと自体を秘密にできる | ・公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない ・ 開封時の家庭裁判所の検認が不要·遺産分割協議が不要 ・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる |

| デメリット | ・遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある ・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(紛失、隠匿、変造の可能性がある) ・開封時、家庭裁判所にて検認が必要(検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる) | ・費用が掛かる(公証人手数料) ・遺言の存在と内容を秘密にできない |

主に上記2つが一般的ですが、他にも「秘密証書遺言」という遺言もあります。

秘密証書遺言は、遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできます。

公正証書遺言作成

公証役場で作成する遺言です。

費用がかかるデメリットがありますが、最終的には公正証書で遺言を残すことをお勧めしております。将来、相続人間でトラブルになった際には多額の弁護士費用などが発生する場合もあります。遺言書を残す際に多少の出費をしても、将来のトラブルを防ぐ確実な遺言を残すことをお勧めします。

当事務所では、遺言内容の確認、将来相続トラブルにならない為の遺言方法のアドバイス、公証役場との調整、証人の用意(2名)、遺言の執行等、遺言書作成の全てをサポートいたします。

公正証書遺言を作成するのに必要な書類は?

残される遺言書の内容にもよりますが、基本的には以下の書類が必要になります。

- 遺言者本人の本人確認資料(運転免許証、住基カード等の顔写真入りの公的機関の証明書又は印鑑証明書)

- 遺言者と相続人の関係(続柄)が分かる戸籍謄本等

- 相続人以外の方に財産を渡したい場合は、その人の住民票

- 遺言に残す財産に不動産がある場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産評価証明書など

公正証書遺言の作成費用(公証役場の手数料)は、法令で決まってます。

公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!

遺言書執行者とは?

遺言執行者とは、相続開始後、遺言者にかわって遺言内容の実現を行う者のことをいいます。

遺言執行者は必ずしも選任する必要がある訳ではありませんが、財産関係が複雑な場合は遺言執行者を選任する方が望ましいです。

例えば、遺言書の内容によっては、残された相続人同士で争いが起きるかもしれません。

遺言執行者なしに、相続人全員で遺言の執行をしようとして、もし誰か一人でも非協力的な相続人がいると、そこで手続きがストップしてしまいます。

そのような場合でも、遺言執行者がいれば、執行に関する全権限を持っていますから、遺言書の内容を確実に実現することができます。

当事務所で遺言執行の対応が可能です。遺言執行者として残された遺言を確実に実行させていただきます。

遺言執行者とは

自筆証書遺言との違い

公正証書遺言と自筆証書遺言の主な違いは、作成に関わる専門家の有無、保管場所、検認手続きの要否にあります。

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、署名・押印する必要があります。一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述に基づいて作成し、原本は公証役場に保管されます。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は不要です。また、自筆証書遺言は、形式不備で無効になるリスクがありますが、公正証書遺言は公証人が関わるため、そのリスクは低いと言えます。さらに、自筆証書遺言は、紛失や改ざんの可能性がありますが、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、その心配はありません。

費用面では、自筆証書遺言の方が安価ですが、安全性や確実性を考慮すると、公正証書遺言の方が優れていると言えるでしょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |

| 内容 | 遺言者が自分で書いた遺言 ワープロ書きは不可で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆し、押印しなければいけません | 公正証書によってする遺言 |

| メリット | ・費用が掛からない ・遺言内容の秘密が確保できる ・遺言したこと自体を秘密にできる | ・公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない ・ 開封時の家庭裁判所の検認が不要·遺産分割協議が不要 ・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる |

| デメリット | ・遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある ・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(紛失、隠匿、変造の可能性がある) ・開封時、家庭裁判所にて検認が必要(検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる) | ・費用が掛かる(公証人手数料) ・遺言の存在と内容を秘密にできない |

主に上記2つが一般的ですが、他にも「秘密証書遺言」という遺言もあります。

秘密証書遺言は、遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできます。

公正証書遺言は自分で作れる?

自筆証書遺言は手書きの遺言書ですが、公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、公証人に遺言の内容を伝えることで作成できます。当然、自分だけでは作成できずに公証人が必要です。さらに作成時には証人2名も立ち合い作成する必要があります。

公正証書遺言を作成するには自分で直接公証役場へ行く方法もありますが、公証役場ではご本人の意思に基づく遺言書の作成はしてくれますが、どのような内容にした方が良いか等のアドバイスはしてくれません。遺言の指定方法の違いによるメリットやデメリットの説明も公証役場では基本的には望めません。

そのため、公正証書遺言を作成する際には、専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。専門家は、遺言者の意思を正確に把握し、法的に有効な遺言書を作成するサポートをしてくれます。また、相続に関する様々な問題点についてもアドバイスを受けることができます。

さらに、専門家に依頼した場合は、公証役場との事前調整や必要書類の収集・提出、遺言書作成時の証人の用意もしてくれます。

公正証書遺言は、自分で公証役場に行って作成してもらことも可能ですが、専門家のサポートを受けることで、より確実で安全な遺言書を作成することができます。

司法書士が公正証書遺言書作成に関与する理由

司法書士が公正証書遺言書作成に関与する理由は、主に法的な専門知識、公証人との連携、そして遺言執行のサポートにあります。司法書士は、相続に関する法律や判例に精通しており、遺言者の意向を正確に反映した、法的に有効な遺言書を作成することができます。

また、公証人との事前打ち合わせや、必要な書類の準備などを代行することで、遺言者の負担を軽減します。さらに、遺言執行者としてまたは遺言執行者のサポート役として、相続手続きをスムーズに進めることも可能です。

遺言書の内容が複雑な場合や、相続人が多数いる場合など、専門家のサポートが必要となるケースは少なくありません。司法書士は、遺言者の状況に合わせて、最適な遺言書作成をサポートし、相続に関するトラブルを未然に防ぐ役割を担っています。

公正証書遺言は、作成に専門的な知識が必要となるため、司法書士への依頼は、円滑な相続手続きを進める上で有益な選択肢と言えるでしょう。

法的なアドバイスと内容のチェック

司法書士は、遺言書作成にあたり、法的なアドバイスを提供し、遺言の内容が法律に適合しているかをチェックします。相続に関する法律は複雑であり、遺言者が意図した内容が、必ずしも法的に有効とは限りません。

例えば、相続人の遺留分を侵害するような内容の遺言は、後々紛争の原因となる可能性があります。司法書士は、遺留分を考慮した上で、遺言者の意向を最大限に尊重し、法的に有効な遺言書を作成するためのアドバイスを行います。

また、遺言書に使用する言葉遣いや表現についても、明確で誤解を招かないようにチェックし、相続人間のトラブルを未然に防ぎます。さらに、遺言書の内容が、遺言者の財産状況や家族構成に合致しているかを確認し、不整合がないかをチェックします。

法的なアドバイスと内容のチェックは、公正証書遺言を作成する上で非常に重要なプロセスであり、司法書士の専門知識が活かされる場面です。

公証人との連携

司法書士は、公正証書遺言を作成する際に、公証人との連携を密に行います。遺言者との打ち合わせ内容を踏まえ、公証人との間で、遺言の内容や形式について、事前に協議を行います。

公証人は、法律の専門家であり、遺言書が法的に有効であるかを確認する役割を担っています。司法書士は、公証人に対して、遺言者の意向を正確に伝え、スムーズな遺言書作成をサポートします。

また、公証役場への書類提出や、公証人との面談日程の調整なども、司法書士が行います。遺言者は、司法書士にこれらの手続きを任せることで、時間や労力を大幅に削減することができます。

公証人との連携は、公正証書遺言を作成する上で不可欠なプロセスであり、司法書士の重要な役割の一つです。

遺言書の保管と実行手続き

遺言者が亡くなった後、遺言書の内容を実現するためには、遺言執行の手続きが必要となります。

司法書士は、遺言執行者または遺言執行者のサポートとして、相続財産の調査、相続人への通知、財産の名義変更など、煩雑な手続きを代行することができます。

また、遺言書の内容に不明な点がある場合や、相続人間で意見の対立がある場合には、中立的な立場で、円満な解決を目指します。遺言の実行までサポートすることで、司法書士は、遺言者とその家族にとって、大きな安心を提供します。

遺言執行は、専門的な知識や経験が必要となるため、司法書士への依頼は、スムーズな相続手続きを進める上で非常に有効です。

公正証書遺言を司法書士に依頼する際の費用相場

公正証書遺言を司法書士に依頼する際の費用相場は、一般的に10万円〜20万円程度です。

ただし、遺言の内容や財産の額、相続人の数などによって費用は変動します。具体的には、司法書士の報酬、公証人手数料、戸籍謄本などの実費などが含まれます。

司法書士の報酬は、事務所によって異なりますので、事前に見積もりを取ることをおすすめします。

また、公証人手数料は、遺言の内容や財産の額に応じて法律で定められています。公正証書遺言を作成するには、ある程度の費用がかかりますが、法的に有効で確実な遺言書を作成できるというメリットがあります。

相続に関するトラブルを未然に防ぎ、円滑な財産承継を実現するためには、公正証書の作成及び専門家である司法書士への依頼を検討する価値があるでしょう。

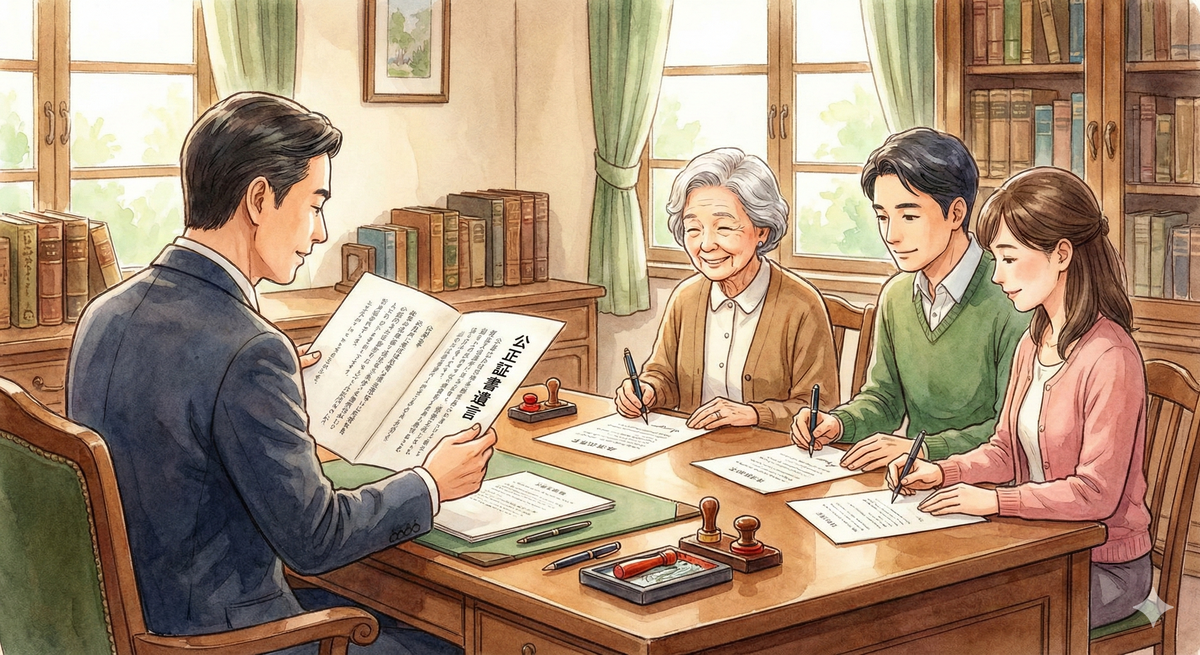

公正証書遺言書作成の流れ

公正証書遺言書作成の流れは、大きく分けて、遺言者の準備、司法書士との打ち合わせ、公証人との手続きの3つの段階があります。

- 事前準備

遺言者は、遺言の内容や相続財産、相続人に関する情報を整理し、必要な書類を準備します。 - 司法書士との打ち合わせ

司法書士と打ち合わせを行い、遺言者の意向を明確にし、法的に有効な遺言書を作成するための相談を行います。 - 公証役場で遺言書作成

司法書士が公証人と連携し、公正証書遺言を作成します。遺言者は、公証役場に出向き、公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝え、遺言書に署名・押印します。

これらの手続きを経て、公正証書遺言が完成します。

司法書士は、これらの各段階で、遺言者をサポートし、スムーズな遺言書作成を支援します。

遺言者の準備

公正証書遺言を作成するにあたり、遺言者は以下の準備を行う必要があります。

まず、誰に何を相続させるかを具体的に決定します。相続人の氏名、住所、生年月日などの情報を整理し、財産目録を作成します。財産目録には、不動産、預貯金、株式などの情報を記載します。遺言執行者を指定する場合は、その候補者の情報を準備します。

さらに、実印、印鑑証明書、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)などの書類を準備します。

これらの準備をしっかりと行うことで、司法書士との打ち合わせをスムーズに進めることができます。準備の段階から司法書士のサポートを受けることも可能です。

また、遺言の内容を明確にすることで、相続人間の紛争を未然に防ぐことができます。

司法書士との打ち合わせ

遺言者は、準備した情報をもとに、司法書士と打ち合わせを行います。

司法書士は、遺言者の意向を丁寧にヒアリングし、法的な観点からアドバイスを行います。遺言の内容に法的な問題がないか、相続人の遺留分を侵害していないかなどを確認し、必要に応じて問題点を指摘し、代替案やそのメリット・デメリットを提案します。

司法書士が遺言書の内容をまとめ、遺言者に確認してもらいます。遺言者は、内容を十分に理解し、納得できるまで修正を依頼することができます。

司法書士との打ち合わせは、遺言者の意思を正確に反映した、法的に有効な遺言書を作成するために非常に重要なプロセスです。

公証役場で遺言書作成

司法書士は、遺言者との打ち合わせ内容を踏まえ、公証人と連絡を取り、公正証書遺言の作成手続きを進めます。公証人は、遺言者本人から遺言の内容を直接聞き取り、遺言書を作成します。

遺言者は、公証役場に出頭し、公証人の面前で遺言書の内容を確認し、署名・押印します。

作成時は、証人2名の立ち会いも必要です。証人は、遺言の内容を知ることはできますが、相続人や受遺者になることはできません。基本的には依頼先の司法書士や事務所スタッフが対応します。

公正証書遺言が完成すると、原本は公証役場に保管され、遺言者には正本や謄本が交付されます。

公正証書遺言に関するよくある質問

公正証書遺言に関して、よくある質問とその回答をまとめました。これらの質問は、遺言書作成を検討されている方が、疑問に思うことが多い内容です。

公正証書遺言は、法的な手続きを伴うため、不明な点や不安な点があるのは当然です。これらの質問と回答を参考に、公正証書遺言に対する理解を深めていただければ幸いです。

また、ご不明な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。専門家は、個別の状況に合わせて、適切なアドバイスを提供してくれます。

公正証書遺言は誰でも作れるのか?

公正証書遺言は、原則として、15歳以上の意思能力を有する人であれば誰でも作成できます。認知症などで判断能力が無い状況の場合は遺言書を残すことができません。

成年被後見人の場合は、事前に医師の診断を受け、意思能力が回復していることを確認する必要があります。

公正証書遺言の作成には費用がかかるのか?

公正証書遺言の作成には、費用がかかります。主な費用として、公証人手数料と司法書士報酬があります。

公証人手数料は、遺言の内容や財産の額に応じて、法律で定められています。司法書士報酬は、事務所によって異なりますが、一般的に10万円から20万円程度です。

費用はかかりますが、法的に有効で確実な遺言書を作成できるというメリットがあります。

遺言書の内容を変更することはできるのか?

遺言書の内容は、いつでも変更できます。遺言は、遺言者の最終的な意思表示であり、何度でも書き換えることができます。

遺言書の内容を変更する場合は、新たに遺言書を作成する必要があります。以前の遺言書は、新しい遺言書を作成することで、自動的に効力を失います。遺言書の内容を変更する際には、日付を必ず記載し、最新の遺言書であることを明確にする必要があります。

また、遺言書の内容を変更する際には、専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

公正証書遺言はどこで作成できるのか?

公正証書遺言は、全国各地の公証役場で作成できます。公証役場は、法務省の管轄下にあり、法律の専門家である公証人が執務しています。

公証役場の場所は、法務省のホームページで確認することができます。公正証書遺言を作成する際には、事前に公証役場に連絡し、予約を取ると良いでしょう。

高齢や病気などで公証役場に出向くことが難しい場合は、出張サービスを受けることも可能です。

証人は誰がなるのか?

公正証書遺言を作成するには、証人2名の立ち会いが必要です。証人には、誰でもなれるわけではありません。

未成年者、推定相続人、受遺者(遺贈を受ける人)およびこれらの配偶者や直系血族は、証人になることができません。証人は、遺言の内容を知ることはできますが、相続人や受遺者になることはできません。

司法書士等の専門家にご依頼の場合は、基本的に証人も用意してくれるので心配はありません。証人が見つからない場合、公証役場によっては、証人紹介サービスを行っている場合もあります。

公正証書遺言はどのように保管されるのか?

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。また、公正証書の原本は電磁的記録化して、原本とは別に保管(二重保存)されます。

作成時に発行された正本や謄本は、遺言の内容を証明する書類として、相続手続きに必要となります。遺言者が亡くなった後、相続人は、公証役場に遺言書の謄本等を請求することができます。

公正証書遺言は絶対に無効にならないのか?

公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクは低いですが、絶対に無効にならないわけではありません。

例えば、遺言者の意思能力が欠如していた場合や、遺言の内容が法律に違反する場合など、遺言が無効になることがあります。

公正証書遺言を作成する際には、専門家である司法書士や弁護士に相談し、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。

遺言内容に異議を唱えられた場合、どうなるか?

遺言の内容に異議を唱えることができるのは、主に相続人です。

例えば、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合や、遺言の有効性に疑義がある場合などです。遺言の内容に異議がある場合は、家庭裁判所に遺言無効確認訴訟や遺留分侵害額請求訴訟などを提起することができます。

訴訟の結果、遺言が無効と判断された場合、その遺言がなかったものとして取り扱われます。遺留分侵害額請求が認められた場合は、侵害額等についての支払い義務が生じます。

遺言の内容に異議を唱えられた場合は、弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。

まとめ

公正証書遺言は、遺言者にとって安心かつ確実な遺言方法です。

専門家である公証人が作成に関わるため、形式不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。また、家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続発生後の手続きをスムーズに進めることができます。

司法書士に依頼することで、法的なアドバイスや内容のチェック、公証人との連携、遺言執行のサポートなどを受けることができます。

費用はかかりますが、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、円滑な財産承継を実現するためには、専門家への依頼を検討する価値があるでしょう。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!