不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

相続登記しないとどうなる?放置して後悔する前に知るべき全デメリット

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年12月3日

ご家族が亡くなられ、大変な時期をお過ごしのことと存じます。多くの手続きに追われる中で、不動産の相続登記を後回しにしたいお気持ちはよく分かります。

しかし、2024年4月1日から法律が変わり、相続登記は『義務』となりました。このページでは、なぜ今すぐ行動すべきなのか、放置するリスクを分かりやすく解説し、あなたの不安を解消します。

- 相続登記には申請義務がある(過料の罰則あり)

- 相続を知った日から3年以内の申請が必要。

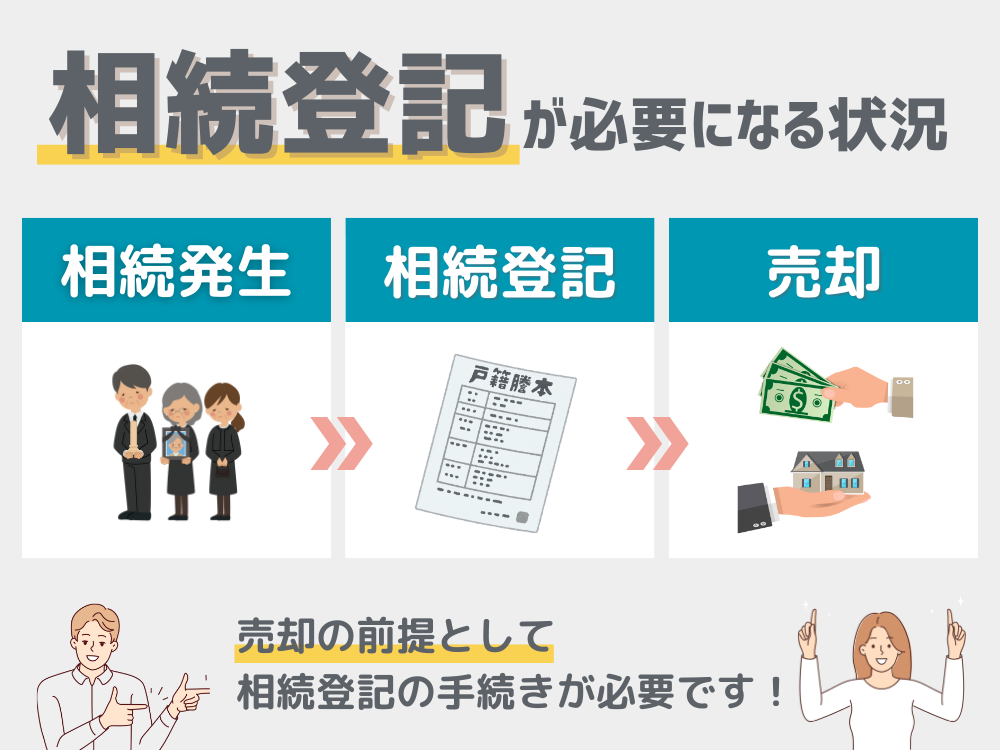

- 相続登記しないと売却できない。

- 放置するほど相続人が増え、手続きが指数関数的に複雑・高額になる可能性がある

相続に関する無料相談はこちら

2024年施行、相続登記の義務化

2024年4月1日に何が変わったのか?

2024年4月1日より法改正により相続登記が義務化されました。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

今後は不動産を取得した相続人は、その取得(相続)を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、名義変更しないまま長年放置されると、いざ名義変更が必要になった際に、手続きが難しくなることなどもございますので、義務化とは関係なくお早めに手続きしておくことをお勧めいたします。

「3年以内」の期限とは?

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

相続が開始してから3年が経過しても遺産分割協議がまとまっていない場合は、暫定的に法定相続分による相続登記、または相続人申告登記を行っておく必要があります。

その後、遺産分割が成立した際には成立日から3年以内に、その分割内容に基づいた相続登記を行わなければなりません。

過去の古い相続も対象

相続登記の義務化は、改正法の施行日(令和6年4月1日)の前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。過去分の相続も義務化の対象です。

期限の計算方法:

1. 改正法の施行日(令和6年4月1日)

2. 自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

「1」「2」のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

法改正前の過去分の相続については、「1」の令和6年4月1日からカウントして3年が期限です。

10万円以下の「過料」について

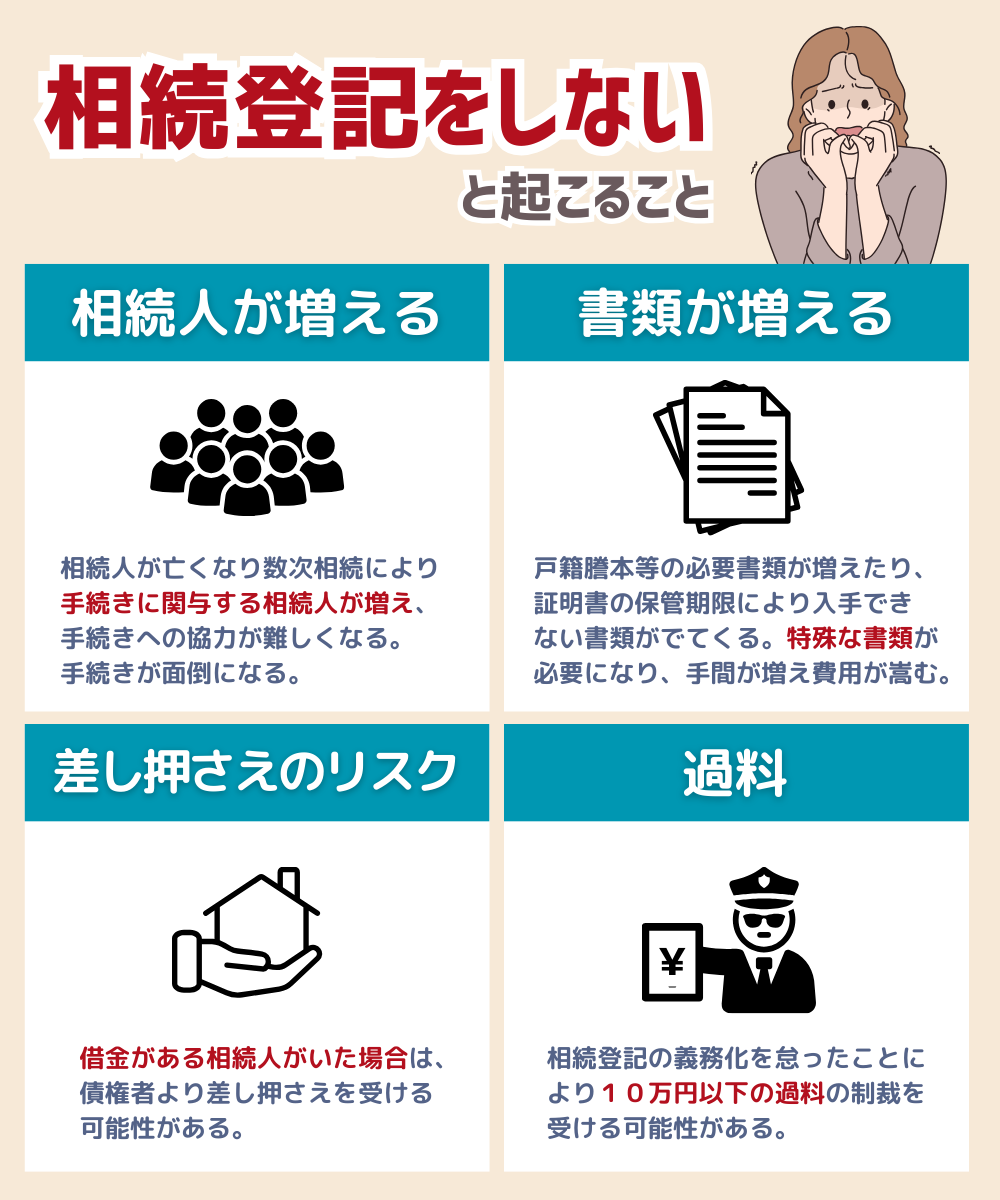

相続登記が義務化には、罰則の規定があり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

法務局より過料事件の通知を受けた裁判所が、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判をします。過料は刑事罰ではなく行政罰であり、支払い命令は裁判所から出ることになります。

なお、過料を支払ったとしても登記義務はなくならず、別途登記を完了させる必要があります。罰金を払えば済むというものではありません。

そもそも相続登記するのは何のため?

社会的な義務を果たすため

上記で説明したとおり2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務となりました。

相続登記の義務化は、所有者不明の土地が増えて社会問題(空き家問題、公共事業の阻害など)となっていることを背景に、不動産の所有者情報を最新の状態に保つために設けられたルールです。

相続登記の申請義務の履行のため、相続登記が必要になります。相続登記を済ませることで過料のリスクを回避できます。

ご自身の権利を守るため

①権利を守るため(対抗力の確保)

相続登記をして名義を自分に変更することで、その不動産が自分のものであることを法的に証明でき、第三者に対して権利を主張できるようになります。

登記をしないリスク:

• 他の相続人が勝手に持ち分を売却してしまう

• 他の相続人の借金により、持ち分が差し押さえられる

このようなトラブルから自分の権利を守るために、相続登記は不可欠です。

②不動産を活用できるようにするため

相続した不動産を売却したり、担保にして融資を受けるためには、相続登記が完了している必要があります。登記上の名義が故人のままでは、これらの手続きは一切できません。

③将来のトラブルを予防するため

相続登記を放置すると、時間とともに相続人が亡くなり、さらに次の相続(数次相続)が発生します。すると:

• 関係者が数十人に増え、全員の合意が困難に

• 連絡が取れない相続人が出てくる

• 必要書類の収集が極めて煩雑になる

• 手続きの時間と費用が大幅に増加

そもそも相続登記するのは何のため?

社会的な義務を果たすため

上記で説明したとおり2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務となりました。

相続登記の義務化は、所有者不明の土地が増えて社会問題(空き家問題、公共事業の阻害など)となっていることを背景に、不動産の所有者情報を最新の状態に保つために設けられたルールです。

相続登記の申請義務の履行のため、相続登記が必要になります。相続登記を済ませることで過料のリスクを回避できます。

ご自身の権利を守るため

①権利を守るため(対抗力の確保)

相続登記をして名義を自分に変更することで、その不動産が自分のものであることを法的に証明でき、第三者に対して権利を主張できるようになります。

登記をしないリスク:

• 他の相続人が勝手に持ち分を売却してしまう

• 他の相続人の借金により、持ち分が差し押さえられる

このようなトラブルから自分の権利を守るために、相続登記は不可欠です。

②不動産を活用できるようにするため

相続した不動産を売却したり、担保にして融資を受けるためには、相続登記が完了している必要があります。登記上の名義が故人のままでは、これらの手続きは一切できません。

③将来のトラブルを予防するため

相続登記を放置すると、時間とともに相続人が亡くなり、さらに次の相続(数次相続)が発生します。すると:

• 関係者が数十人に増え、全員の合意が困難に

• 連絡が取れない相続人が出てくる

• 必要書類の収集が極めて煩雑になる

• 手続きの時間と費用が大幅に増加

放置が招く連鎖的リスク:先延ばしの8大デメリット

- 不動産が事実上「塩漬け」になる(売れない・担保にできない)

- 「相続人増殖」の悪夢(数次相続で相続人がネズミ算式に増える)

- 他の相続人の借金で財産が脅かされる(不動産が差し押さえられるリスク)

- 時間と共に「証拠」が消える(必要書類が入手困難になる)

- 相続人の一人の認知症で全てが凍結する

- 第三者に権利を乗っ取られる危険性

- 税金が高くなる可能性がある

- 社会問題「所有者不明土地」の当事者になってしまう

遺産分割協議を円滑にまとめる自信はありますか?

お子さんやお孫さんが将来困ることになりませんか?

上手く話しあいで解決できない場合は、家庭裁判所で調停や審判の手続きになってしまいます。

相続人の皆様の合意が得られる場合は、お早めに相続登記することをお勧めいたします。

1. 不動産が事実上「塩漬け」になる(売れない・担保にできない)

なぜ「売れない・使えない」のか?

相続登記をしていない不動産は、登記上「亡くなった方の名義」のまま。法律上、この世にいない人の所有物として扱われるため、あらゆる取引が不可能になります。

具体的に「できなくなること」

売却ができない

なぜ売れないのか:

• 買主は登記で「誰が本当の所有者か」を確認する

• 故人名義では、誰が正当な売主か証明できない

• 不動産会社も司法書士も取引を断る

• 買主の住宅ローンも承認されない

結果: どんなに良い条件でも、相続登記なしでは1円も現金化できません。

担保設定(融資)ができない

金融機関は未登記の不動産を基本的に担保として認めません。

困るケース:

• 事業資金が必要 → 起業や事業拡大の融資が受けられない

• 住宅ローン借り換え → 金利見直しができず、余計な利息を払い続ける

• 急な医療費 → 高額治療が必要でも不動産担保ローンが組めない

リフォーム・建て替えも困難

• 大手建築業者は未登記物件への工事を敬遠

• 建て替えの建築確認申請で所有者確認が必要→手続きが複雑化

• 住宅ローンが組めず、全額自己資金が必要に

2. 「相続人増殖」の悪夢(数次相続で相続人がネズミ算式に増える)

相続が生じた場合、財産の分配は相続人全員による遺産分割協議によって決めます。

相続が開始した後、相続人間での遺産分割協議をしないままで、相続人が亡くなった場合は、相続人の相続人が、先の相続の遺産分割協議に参加することになります。孫全員で遺産分割協議することや、甥姪と遺産分割協議することなどもあります。

普段は仲の良い兄弟でも、財産(お金)のことは上手く話し合いできないこともあります。兄弟それぞれに配偶者がいる場合は、配偶者の意向も影響されます。相続人の数が増えれば当然意見の相違がでてきます。

数次相続(相続の相続)が発生するということは、血縁関係はどんどん薄くなります。兄弟の配偶者などは血縁関係も当然ありません。

また、相続は年配者から順に起こるとは限りません。病気等で子供が先になくなることもあります。親と子が一緒に事故で亡くなることもあります。そうなると相続関係は複雑です。

法定の相続分で割れるだけの現金などがあれば、平等に分けることができますが、不動産は分けることができなく、さらに価値の評価方法も色々あるため話し合いは難しいです。

相続人が増えると、専門家に依頼する際も費用が増えることが考えられます。当センターでも相続人の人数によって費用の加算があります。

3. 他の相続人の借金で財産が脅かされる(不動産が差し押さえられるリスク)

例えば遺言や遺産分割協議により特定の1名が相続することになっていたとしても、相続登記をしないままでは第三者にはそのことが分かりません。

他の相続人の1名に借金があった場合、その相続人の債権者は不動産を差し押さえることも可能です。なお、相続登記をしていた場合は、他の相続人の債権者は差し押さえすることもできません。

これは対抗要件の問題として、相続登記することにより第三者に対抗することができますが、相続登記しないままでは第三者に対抗することができないということになります。先に登記した者が優先されます。

4. 時間と共に「証拠」が消える(必要書類が入手困難になる)

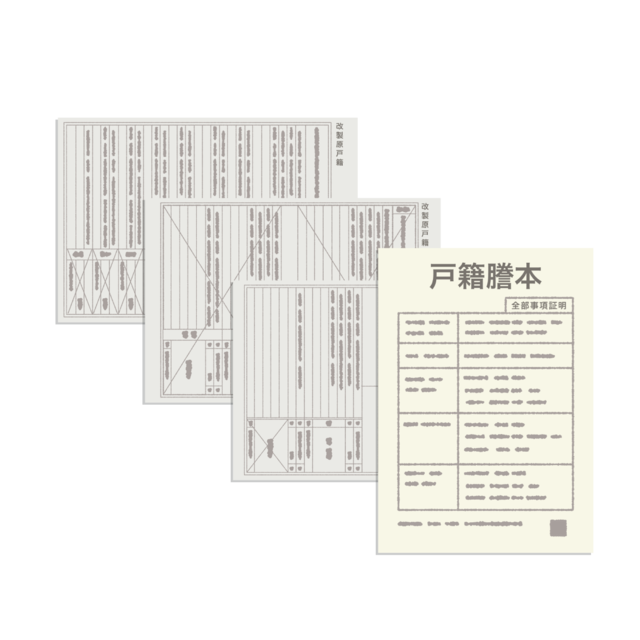

相続による不動産名義変更手続きには、戸籍謄本などの各種書類が必要になりますが、役所で保管する書類は、保存期間が定めらているため、期限が過ぎると廃棄されている可能性があります。

書類が揃わない場合として、一番多いのが「住民票の除票」です。

住民票の除票は、戸籍謄本には住所が記載されていないため、被相続人と登記簿上の名義人が同一の人物であることを証明するために必要になります。

※令和元年6月20日から、住民票と戸籍附票の除票が5年間保存から150年間保存に変更になりました。ただし、すでに保存期間を経過し破棄されてしまっているものについては再発行できません。

また、相続人の必要書類は、現在の戸籍謄本が必要ですが、相続人に相続が発生すると、その方の出生まで遡った戸籍謄本と、相続人の相続人の戸籍謄本が必要になります。手続きするまでに複数相続が発生している場合は、その分の戸籍が必要になります。

さらに古い戸籍は解読しにくく、手続きも煩雑になります。そうなると手続きの費用も増え、完了まで長い期間を要することになります。

5. 相続人の一人の認知症で全てが凍結する

なぜ「認知症」で全てが止まるのか?

遺産分割協議は相続人全員の合意が必須です。相続人の一人でも認知症で判断能力を失うと、その方は法律上「意思表示ができない」状態となり、協議自体が無効になります。

具体例で理解する

ケース:3人兄弟の相続

父が死亡。相続人は長男(あなた)、次男、長女の3人。

話し合いを先延ばしにしているうちに、次男が認知症を発症。

→ この瞬間、全ての手続きがストップ

• 他の2人がどれだけ合意しても無効

• 不動産の名義変更も、預金の解約も一切不可能

• 次男の代わりに誰かが判断することも違法(成年後見人以外)

唯一の解決策:成年後見人の選任

手続きの流れと期間

1. 家庭裁判所に申立て(書類準備に数週間)

2. 調査・審理(医師の鑑定含む)→ 3〜6ヶ月

3. 後見人の選任(親族ではなく専門家が選ばれることが多い)

合計で最低半年、相続手続きが遅れます。成年後見人のコストなども今後発生します。

6. 第三者に権利を乗っ取られる危険性

「話し合いで決めた」だけでは守れない

遺産分割協議で「この不動産は自分が相続する」と全員で合意しても、登記しなければ意味がありません。不動産の権利は登記しないと第三者に対抗できないという原則があるからです。

最悪のシナリオ:悪意ある相続人による売却

具体例

状況: 父が死亡。相続人は長男(あなた)、次男、三男の3人。

遺産分割協議で「自宅は長男が全て相続する」と合意。

しかし長男は登記を先延ばし...

ある日突然:

• 次男が勝手に法定相続分で登記

• 長男1/3、次男1/3、三男1/3の共有名義で登記

• 法務局は形式が整っていれば受理してしまう

• 次男が自分の持ち分1/3を第三者に売却

• 不動産業者や投資家に格安で売却

• 買主が登記完了

• 見知らぬ第三者が1/3の所有者に

結果:

• 「全部自分のもの」と思っていた自宅に見知らぬ他人が1/3の所有者として出現

• 遺産分割協議書を見せても、善意の買主には対抗できない

• 売却も担保設定も、この第三者の同意が必要に

なぜ対抗できないのか?

法律の原則:登記の対抗力

• 不動産の権利は「先に登記した者」が第三者に主張できる

• 遺産分割協議書があっても、登記していなければ第三者には勝てない

あなたの立場は、「遺産分割で100%取得した」と証明できても、登記なしでは第三者に対抗不可。買主の立場としては、登記簿を信じて購入した善意の買主は法律で保護される

7. 税金が高くなる可能性がある

相続登記を放置すると、本来払わずに済んだ税金を数百万円単位で支払うこともあります。

リスク1:空き家売却の特例が使えない

3,000万円特別控除とは

相続した空き家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例。

具体例: 実家を5,000万円で売却(購入時500万円)した場合、譲渡所得は4,500万円。通常なら約900万円の税金がかかりますが、特例を使えば約300万円で済みます。節税額は600万円。

厳しい適用期限

相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却しなければ特例は使えません。さらに登記していないと適用不可。

登記を怠って期限切れ → 数百万円の税負担増

リスク2:固定資産税が最大6倍に

空き家対策特別措置法

管理されていない空き家は「特定空家」に指定され、住宅用地の税優遇(評価額の1/6に軽減)が消滅します。

税額の変化: 通常なら年間約3万円の固定資産税が、特定空家指定後は約18万円(6倍)に。10年間で150万円の余計な出費になります。

8. 社会問題「所有者不明土地」の当事者になってしまう

相続登記の放置は個人の問題だけではありません。それが積み重なることで、日本全体の深刻な社会問題の一因となっています。

所有者不明土地問題とは

所有者が誰なのか判明しない、または連絡がつかない土地のことです。全国で約410万ヘクタール(九州全土を上回る)が所有者不明土地となっており、経済的損失は年間約1,800億円に上ります。

なぜ生まれるのか

主な原因は相続登記の放置です。父が亡くなり登記せず放置→10年後、息子も死亡で相続人が倍増→30年後には数十人に膨れ上がり、誰が権利者か追跡不可能に。一つの相続登記の放置が、数十年後に深刻な社会問題を生み出します。

社会への深刻な影響

所有者不明土地は公共事業の大きな障害です。道路建設で用地買収が必要でも、所有者が分からず、相続人が数十人いれば全員の同意に何年もかかります。地域の発展が遅れ、事業費も膨大に。

東日本大震災では、高台移転や防潮堤建設の際に所有者不明土地が障害となり、命に関わる復興事業すら大幅に遅延しました。

また、所有者不明の農地や森林は荒れ放題となり、土砂災害リスクが増加。所有者不明の空き家は倒壊の危険があっても解体できず、周辺環境を悪化させています。

法改正の背景と社会的責任

この問題を受けて、2024年4月から相続登記が義務化されました。所有者不明土地の増加に歯止めをかけ、公共事業や災害復興を円滑に進めるためです。

相続登記を放置すれば、将来あなたの土地が所有者不明土地となり、公共事業や災害復興の妨げとなり、次世代に解決不可能な問題を押し付けます。「自分の土地だから放っておいても良い」は、もはや通用しません。

実際に、所有者不明土地のために道路拡幅が20年遅れた地域、災害復興が進まず被災者の帰還が遅れた被災地、空き家倒壊で隣家を損傷した事例など、深刻なケースが全国で発生しています。

まとめ

相続登記の放置は、個人には財産リスクをもたらし、社会には公共事業の遅延や年間1,800億円の経済損失をもたらします。だからこそ法律が改正され、相続登記が義務化されました。

早期の相続登記は、あなた自身のため、そして社会全体のための責任ある行動です。

相続登記の無料相談はこちら

「でも、うちの場合は…?」よくある質問と専門家の回答 (FAQ)

「経済的困窮」は正当な理由になる可能性がある

相続登記を期限内(3年以内)に行わないと10万円以下の過料が科される可能性がありますが、経済的困窮(生活保護受給中、収入が著しく低い、医療費で逼迫など)が認められれば、過料が一時的に猶予される可能性があります。

ただし重要なのは、これはあくまで「先延ばし」であり、義務自体は消えないということです。

放置すれば本質的なリスクは変わらない

過料を免れても、不動産が売却も担保設定もできない塩漬け状態になり、相続人が増殖し、他の相続人の借金で差し押さえられたり、第三者に権利を乗っ取られる危険があります。経済的困窮を理由に放置すると、将来さらに大きな損失を被ります。

費用を抑えるには専門家を頼らず自分でやる

自分で手続きを行うことで、費用を抑えることができますが、時間と労力がかかることを覚悟しておく必要があります。また、書類に不備があった場合、何度も法務局に足を運ぶ必要が生じる可能性もあります。

「円満だから大丈夫」は危険な思い込み

家族仲が良好でも、相続登記を放置すれば避けられないリスクがあります。問題は人間関係ではなく、時間の経過そのものだからです。

避けられない3つのリスク

1. 相続人の増殖

今は兄弟2人でも、10年後に一人が亡くなれば配偶者と子供も権利者に。20年後には孫世代まで巻き込まれ、相続人が10人以上に。関係が希薄な親戚との合意形成は極めて困難です。

2. 認知症による凍結

相続人の一人が認知症になれば、遺産分割協議は法律上不可能に。成年後見人の選任に半年以上かかり、月2〜6万円の報酬が本人が亡くなるまで続きます。

3. 経済状況の変化

相続人が借金を抱えたり事業が失敗すれば、債権者が勝手に法定相続分で登記して持ち分を差し押さえる可能性があります。

「良好な関係」こそ手続きのチャンス

今日の良好な関係が、明日の手続きの簡便さを保証するものではありません。むしろ、関係が良好なうちに手続きを済ませることが、将来の関係を維持する最善策です。

円満だからこそ話し合いがスムーズに進み、短期間で登記を完了できます。先延ばしにすれば、時間の経過で相続人が増え、認知症や経済問題が発生し、「円満だった家族」が対立する事態になりかねません。

結論

家族仲が良好でも、時間が経てば相続人の増殖、認知症、経済変化など、コントロールできないリスクが必ず発生します。「円満だから大丈夫」ではなく、「円満な今だからこそ早く済ませる」が正解です。

土地の価値に関わらず、義務とリスクは同じ

評価額が低くても相続登記の義務は変わらず、放置すれば10万円以下の過料が科される可能性があります。

さらに、価値が低くても放置リスクは同じです。相続人が増殖し、認知症で凍結し、他の相続人の借金で差し押さえられる危険があります。むしろ価値が低い土地ほど将来誰も管理せず、固定資産税だけが負担として残り続けます。

「いらない土地」なら国庫帰属制度

本当に不要な土地は「相続土地国庫帰属制度」で国に引き取ってもらう制度もあります。これにも費用がかかりますので今後の負担などとバランスを見て選択しましょう。

相続登記のプロフェッショナルに全てお任せください

不動産名義変更手続センターについて

代表司法書士の板垣です。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、安心してお任せいただけるサービスを提供いたします。

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に全国対応で相続登記をサポートしています。

司法書士事務所開業から17年、数多くの相続案件に携わってきた実績があります。どんなに複雑な相続問題でも、一つひとつ丁寧に整理し、お客様に最適な解決策をご提案いたします。

法律用語は分かりやすい言葉でご説明し、お客様の精神的負担を軽減することを心がけています。

これから相談される方は、「いまの状況を、そのままお話しください」。書類の有無や順序は気にせず、まずは不安を減らすところから、まずはお気軽にご相談ください。相談は無料で承っております。

初回相談で全体像と見積りをお出ししますので、比較検討の材料として遠慮なくお持ち帰りください。最終的に他事務所をご選択でも構いません。まずは“判断できる情報”を受け取りに来てください。

当事務所が選ばれる3つの理由

シミュレーション通りの明朗会計

ご入力・ご提示いただいた条件に変更(後日判明)がない限り、ご提示したお見積りからの司法書士報酬の追加は基本的にありません。報酬の加算基準も明確に定まっており、お客様に事前に開示しているため、不測の加算などがありません。初めから費用が把握できるので安心して依頼することが可能です。

年間2000件以上の相談実績

その豊富な経験に基づき、一般的な相続手続きはもちろんのこと、遺産分割協議が難航しているケース、不動産が絡む複雑な事案、相続税対策など、あらゆる状況に柔軟に対応することが可能です。一つひとつのご家庭の事情を丁寧に伺い、ご意向を最大限に尊重した上で、最善のアドバイスをご提供いたします。

「すべて丸投げ」でOK!

お客様に行っていただくのは、印鑑証明書の取得の他、簡単なヒアリング・書類へのご捺印だけ。戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、面倒な手続きはすべて当センターが代行します。全国の不動産物件の対応が可能です。

ご依頼から手続き完了まで

完了までの4ステップ

無料相談から手続き完了までの流れをご説明します。

無料相談

お申込み

電話・メール・LINE等のご都合良い方法でご連絡ください

書類収集

書類作成

すべて当センターが代行します(印鑑証明書のみお客様)

内容確認

ご捺印

詳細の内容の確認、相続人全員が書類への押印

登記申請

手続き完了

登記申請はオンライン、代理申請で完了まで全て対応

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!