不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

数次相続の相続登記|義務化対応と未登記解消ガイド

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年10月20日

数次相続の基礎知識

数次相続とは

数次相続(すうじそうぞく)とは、不動産の登記名義人が死亡した後、相続登記が完了しないうちに、さらに次の相続(相続人自身の死亡)が発生し、所有権が複数世代にわたって連続的に移転している状態を指します。この連続的な相続の発生により、最初の相続を「一次相続」、その次に発生する相続を「二次相続」と呼び分けます。

この状態が長期間放置されることで、登記簿上の権利関係が実態から大きく乖離し、所有者不明土地化する主要な原因となってきました。

具体例: 例えば、祖父A(登記名義人)が1990年に死亡し、相続人である父Bが相続登記をしないまま2010年に死亡、さらにその相続人である子Cも2020年に死亡したケースを考えます。この場合、登記簿上の名義は依然として祖父Aのままですが、実際の権利関係は孫Cの相続人たち(配偶者や子ども)に移転しています。こうした数次相続では、相続人の数が世代を経るごとに増加し、遠縁の親族や面識のない相続人が関与することになり、権利関係の調査と合意形成が極めて困難になります。

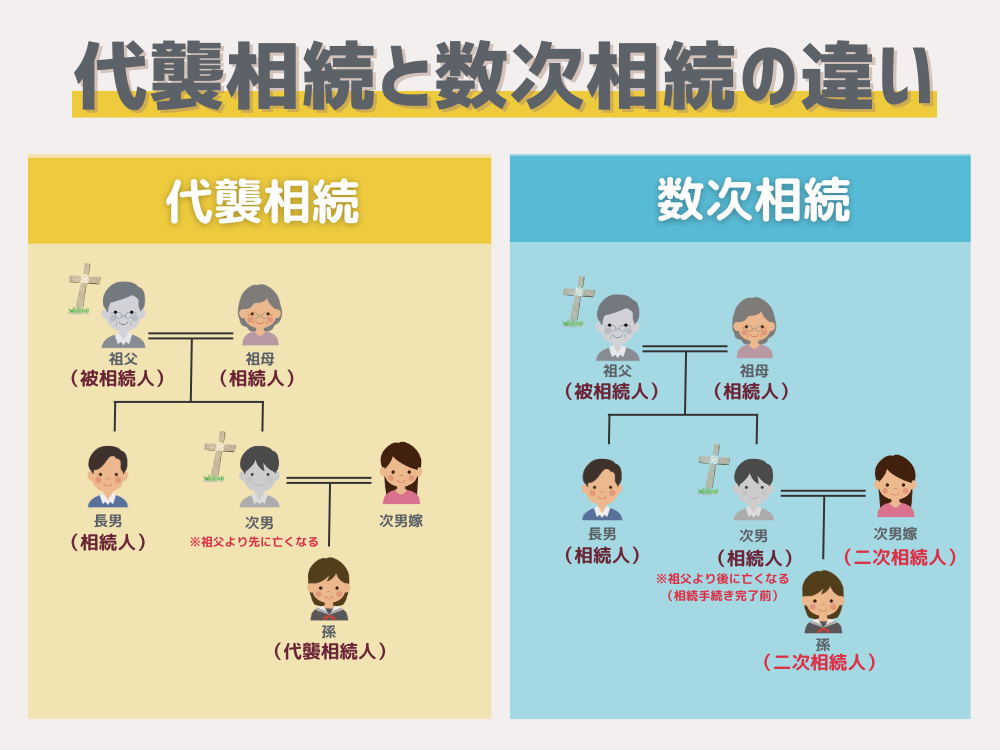

代襲相続との違い

数次相続と代襲相続の最も明確な違いは、相続人となるはずだった者が死亡した「タイミング」にあります。

代襲相続は、本来の相続人が被相続人の死亡より前に、既に死亡しているか、または相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に発生する制度です。代襲相続人(子や孫、兄弟姉妹の子である甥姪)は、被相続人との関係に基づいて、代襲者自身の相続権を直接取得します。代襲相続は、血族間の公平性を担保し、直系卑属が財産を承継できるようにするための民法上の仕組みです。

これに対し、数次相続は、相続人が被相続人の死亡後、かつ遺産分割協議の完了前に死亡した場合に発生します。数次相続では、二次相続人は、一次相続の被相続人との直接的な血縁関係に基づいて権利を得るのではなく、一次相続人が持っていた遺産分割の権利を承継するという形で相続に関与します。

さらに、代襲相続は、兄弟姉妹が相続人となる場合、その代襲相続人(甥・姪)の世代で一代限りという制限がありますが、数次相続にはこのような世代制限はありません。

数次相続と代襲相続の比較

| 項目 | 数次相続 | 代襲相続 |

|---|---|---|

| 発生時期 | 被相続人の死亡後、遺産分割協議完了前に相続人が死亡 | 被相続人の死亡より前に、本来の相続人が死亡 |

| 権利の承継方法 | 一次相続人が持っていた遺産分割の権利を承継 | 被相続人との血縁関係に基づいて直接相続権を取得 |

| 世代制限 | 制限なし(何世代でも発生する可能性) | 兄弟姉妹の場合は一代限り(甥・姪まで) |

| 相続人との関係 | 被相続人との直接的な血縁関係は不要 | 被相続人との直接的な血縁関係に基づく |

| 具体例 | 祖父死亡→父が相続登記せず死亡→子が承継 | 父が祖父より先に死亡→子が父の代わりに相続 |

数次相続が相続登記義務化がにもたらす緊急性とリスク

2024年4月1日、所有者不明土地問題の解消を目的に相続登記の申請義務化が施行されました。この法改正により、過去に名義変更されずに放置されてきた不動産、特に数次相続の物件は、高い緊急性と複雑な法的リスクに直面しています。

相続登記義務化の適用範囲

今回の義務化の最大の特徴は、過去の相続に対しても遡及的に適用される点です。改正法施行日(2024年4月1日)より前に開始した相続で、まだ登記を完了していない不動産も義務化の対象となります。

期限設定については、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内とされていますが、過去の相続については施行日(2024年4月1日)から3年以内に申請する必要があります。この猶予期間が終了する2027年4月1日以降は、義務を果たさない者に対して過料が科される可能性があります。数世代にわたる複雑な調査と手続きを要する数次相続において、この3年という期間は非常に短く、極めて緊急性の高い対応が求められています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施行日 | 2024年4月1日 |

| 申請期限 (新規相続) | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 |

| 申請期限 (過去の相続) | 2024年4月1日(施行日)から3年以内 →2027年4月1日まで |

| 罰則 | 10万円以下の過料 |

| 遡及適用 | 施行日より前に開始した相続でも、まだ登記を完了していない不動産は義務化の対象 |

| 暫定措置 | 遺産分割協議が長期化する場合は「相続人申告登記」で過料を一時的に回避可能 (ただし、最終的には正式な相続登記が必要) |

数次相続を放置するリスク

数次相続を放置し、義務化に対応しないことは、単に登記名義が古い状態のままという問題を超え、法的な罰則と資産凍結という重大なリスクを伴います。

- 過料(罰則)のリスク

正当な理由なく、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続についても、施行日から3年以内に申請義務があるため、罰則のリスクは現実に存在します。この行政措置は、長年にわたり複雑化してきた数次相続を短期間で強制的に解消させ、所有者不明土地を減らそうとする行政の強い決意を示しています。 - 権利関係の複雑化と資産の凍結

数次相続が進むと、相続人の数が急激に増え、会ったこともない遠い親戚にまで広がっていきます。すると、全員で話し合って遺産を分けることが実質的に不可能になり、不動産の権利関係が複雑になって資産価値が動かせなくなります。売ることも、借金の担保にすることもできなくなるため、資産としての価値が完全に失われます。こうした状況では、誰に権利があるのかを調べるだけで、登記手続きそのものよりもはるかに大きな負担がかかります。 - その他にも複数のリスク

時間が経つほど戸籍謄本や遺産分割協議書などの重要な証拠書類が散逸・紛失しやすくなります。また、当時の事情を知る相続人が亡くなったり、認知症などで記憶が失われると、権利関係の確認がさらに困難になります。

固定資産税は登記名義人が死亡していても現在の相続人に請求されるため、誰が負担すべきか不明確なまま、一部の相続人が立て替え続ける状況が生じます。さらに、建物の老朽化や土地の荒廃が進めば、近隣への損害賠償責任が発生する可能性があり、相続人全員が連帯して責任を負うリスクがあります。

加えて、時間が経つほど相続人調査が複雑化し、専門家への依頼費用も高額になります。放置している間に他の相続人が勝手に処分しようとしたり、権利を主張して親族間トラブルに発展する可能性もあります。

相続登記しないとどうなる?名義変更しないデメリットや問題点を解説!

数次相続の相続登記はなぜ困難なのか

遺産分割協議の困難性

数次相続における遺産分割協議は、以下の複合的な要因により極めて困難になります。

相続人の多数化と分散

世代を経るごとに相続人が幾何級数的に増加します。例えば、祖父の相続人が3人、その子(父)の相続人が4人、さらにその子の相続人が複数いる場合、最終的な関係者は10人以上に膨れ上がります。これら全員の同意が必要となるため、一人でも反対すれば協議は成立しません。

面識・関係性の希薄化

相続人同士が顔を合わせたこともない遠い親戚関係になることが多く、信頼関係がゼロの状態から交渉を始めなければなりません。連絡先すら不明な相続人も珍しくありません。

利害関係の複雑化

各相続人の経済状況、居住地、不動産に対する思い入れが異なるため、利害が対立しやすくなります。「売却して現金化したい」「自分が住みたい」「先祖代々の土地を守りたい」など、意見が分かれると調整は困難を極めます。

地理的障壁

相続人が全国各地、あるいは海外に分散している場合、物理的に集まることすら困難です。郵送でのやり取りは時間がかかり、3年という期限内での合意形成をさらに難しくします。

認知症・未成年者の存在

相続人の中に判断能力がない認知症の方や未成年者がいる場合、成年後見人や特別代理人の選任が必要となり、手続きがさらに複雑化・長期化します。

感情的対立

過去の家族間のわだかまりや、「なぜ自分だけが手続きの負担を負わなければならないのか」という不公平感から、感情的な対立が生じやすくなります。

連絡不通・所在不明者

相続人の中に連絡が取れない人や所在不明者がいる場合、不在者財産管理人の選任など、さらに複雑な法的手続きが必要になります。

これらの要因が複合的に絡み合うため、遺産分割協議は数次相続における最大の実務的障壁となり、3年という期限内での解決を極めて困難にしています。

未登記建物を含む数次相続の「二段構え」手続き

数次相続の対象となる古い不動産、特に建物の場合、長年放置されているため、そもそも建物表題登記(建物の物理的な存在を示す登記)がされていない「未登記建物」の状態であることが非常に多く見られます。

未登記建物のままでは、その建物に対する相続登記を申請することができません。そのため、数次相続の対象に未登記建物が含まれる場合、手続きは以下の二段階に分かれ、複数の専門家の連携が不可欠となります。

1. 建物表題登記の申請(土地家屋調査士の関与)

まず、建物の物理的な状況(所在、種類、構造、床面積)を確定させ、登記記録(表題部)を作成するために、土地家屋調査士に依頼して建物表題登記を申請する必要があります。

2. 相続登記の申請(司法書士の関与)

表題登記が完了し、登記記録が作成された後で初めて、司法書士が相続による所有権移転登記を申請できます。

相続人申告登記(簡易的な代替手段)の限界

遺産分割協議が長期化し、3年以内の期限に間に合わない場合、暫定的な過料回避策として「相続人申告登記」制度を利用することができます。この制度を利用することで、過料のリスクを一時的に回避できます。

しかし、相続人申告登記は、あくまで「名義人が死亡したこと」と「自分が相続人であること」を法務局に通知する簡易な手続きであり、所有権を確定的に移転させる本登記ではありません。

相続人申告登記によって義務を履行したとしても、最終的には遺産分割協議が成立した後、改めて数次相続の手続きを踏んだ正式な相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。つまり、相続人申告登記は問題を先送りにする一時的な措置にすぎず、根本的な解決にはならないということです。

【実務手順】数次相続における必須書類の収集と申請の実行ステップ

| ステップ | 手続き内容 | 詳細・注意点 |

|---|---|---|

| 1 | 戸籍収集・同一性証明 | 被相続人全員の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集(書類の総数は膨大となる可能性あり) 登記名義人と被相続人の同一性を証明(住民票の除票や戸籍の附票、取得できない場合は権利証や固定資産税納税通知書等) |

| 2 | 相続人の特定・法定相続分の確定 | 各相続段階での法定相続人を確定し、相続関係説明図(家系図)を作成 各相続段階において、当時の民法に基づき、誰がどれだけの法定相続分を持っていたかを確定。中間省略をせず、段階的に登記申請を行うためには、各段階の権利関係を正確に把握しておく必要がある |

| 3 | 遺産分割協議・登記申請 | 全相続人(数世代にわたる可能性)の間で協議を実施(全員の合意が必要で、一人でも反対すれば成立しない) 全相続人が署名・押印(実印)し、各相続段階での協議内容を明確に記載、各相続人の印鑑証明書を添付 法務局に相続登記を申請し、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)を納付(申請者は新しく名義人となった方) |

ステップ1:出生から死亡までを証明する戸籍の収集

数次相続における最大のボトルネックは、戸籍収集にあります。登記の連続性を証明するため、登記記録上の所有者から最終的な被相続人まで、すべての被相続人について出生から死亡まで連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を収集しなければなりません。

書類収集の困難性とコスト

戸籍の収集は、事案にもよりますが相続人多数のいわゆるメガ相続となった場合は、一般的な相続と比較して数倍から数十倍の手間と費用がかかります。

複数の被相続人それぞれの「出生から死亡まで」の戸籍を追跡するため、書類の総数は数百枚に及ぶ可能性があります。古い戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)は1通あたり750円程度、戸籍謄本は450円程度かかるため、実費だけで数万円に膨れ上がることは珍しくありません。

さらに、特に古い戸籍は手書きや独特の文体で書かれており、専門的な知識(当時の法改正や戸籍の慣習)なしに正しく読み解き、必要枚数を特定するのは非常に困難です。

登記名義人と被相続人の同一性証明

相続登記を申請する際は、登記名義人と被相続人が同一人物であることを別途証明する

住民票の除票や戸籍の附票(本籍記載必須)が必要となります。

しかし、数次相続のケースでは、被相続人の住民票除票が保管期限の問題で取得できないことがほとんどです。これらの書類が保存期間経過により取得できない場合は、被相続人時代の権利証など、同一性を証明できる代替書類を法務局に提示しなければなりません。権利証がない場合は、固定資産税納税通知書、上申書、不在籍証明・不在住証明などの通常の相続登記では不要の書類が必要になる場合もあります。

ステップ2:被相続人ごとの相続関係の遡及的確定

数次相続では、誰がいつ、どのような立場で相続権を有していたかを正確に把握しなければ、遺産分割協議や申請書の作成など他の作業に進めません。

相続関係説明図の作成

法務局の審査をスムーズに進めるため、また複雑な権利関係を整理するために、被相続人(祖父、父など)ごとに、誰が法定相続人であるかを時系列で明確にした相続関係説明図(家系図)の作成が必須です。

法定相続分の確定

各相続段階において、当時の民法に基づき、誰がどれだけの法定相続分を持っていたかを確定させます。中間省略をせず、段階的に登記申請を行うためには、各段階の権利関係を正確に把握しておく必要があります。

ステップ3:遺産分割協、登記申請

相続人が確定した後は、以下の手順で手続きを進めます。

遺産分割協議の実施

確定したすべての相続人(数世代にわたる可能性がある)の間で、誰が不動産を取得するかを話し合います。数次相続では相続人が多数に及ぶため、全員の合意を得ることが最大の難関となります。遠方に住む相続人や、面識のない親戚との調整が必要になるため、時間と労力がかかります。

遺産分割協議書の作成

協議が成立したら、全相続人が署名・押印(実印)した遺産分割協議書を作成します。数次相続の場合、各相続段階での協議内容を明確に記載する必要があります。各相続人の印鑑証明書も添付が必要です。

登記申請

遺産分割協議書、戸籍謄本等の必要書類を揃え、登記申請書を作成して法務局に相続登記を申請します。申請は法定相続人全員ではなく、遺産分割協議で新しく名義人となった方です。登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)も納付します。

数次相続の費用構造:なぜ高額化し、依頼が不可欠なのか

数次相続の費用は、一般的な相続登記の相場(司法書士報酬5万~15万円程度)を大幅に超えます。司法書士の報酬以外の費用も増加します。費用が高額化する理由は、手続きが複雑なため、登記手続き自体よりも、その前段階の相続人調査や戸籍収集などの調査業務に多大なコストがかかるためです。

費用が高額になる複合的な要因

数次相続においてコストが増加する主要な要因は、以下のとおり。

相続人調査コストの増加

数世代にわたる相続人(面識のない親族を含む)の特定司法書士の業務時間が、登記申請書作成よりも、複雑な権利関係を解きほぐすための調査作業に割かれるため、報酬が高くなります。

実費(書類取得費用)の増加

被相続人全員分の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要となるため、書類の枚数が膨大となり、書類取得費用が数万円規模に達することが多くなります。

相続人とのやりとりの増加

多数の相続人への連絡、書類のやり取り、意思確認の手間が飛躍的に増加します。それぞれの相続人の判断が伴いますので遺産分割協議に応じる方、相続放棄を希望される方などもバラバラに発生し手続きが煩雑となる場合が多いです。

司法書士報酬の加算要素と相場(変動費)

司法書士報酬は法律で一律に定められているわけではありませんが、一般的な比較的シンプルな相続であれば、相場は5万~15万円程度です。数次相続では、この基本報酬に以下の要素が加算されることで、総額が大きく膨らみます。

物件数による追加料金

相続対象の不動産が複数ある場合、物件ごとに登記申請件数が増えるため、1件ごとに数千円~1万円前後の追加料金が加算されることがあります。

相続人調査の難易度

相続人の特定や戸籍収集に高度な専門的調査が必要となる場合、その労力に応じて報酬が増額されます。特に先祖代々にわたり名義変更されていないケースは、高額になりやすい典型例です。

相続放棄や特別代理人など特殊作業

相続人多数となった数次相続の場合は、相続放棄を希望される場合もあり、相続放棄は別の手続きが発生します。また、認知症で成年後見人が選任されている場合、相続人が未成年の場合なども家庭裁判所の特別代理人選任などの少し特殊となる手続きが生じる場合もあります。当然、手間のかかる別の作業が発生すれば費用も増加します。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 相続人調査コストの増加 | 数世代にわたる相続人(面識のない親族を含む)の特定が必要 複雑な権利関係を解きほぐすための調査作業に多大な時間がかかる |

| 戸籍収集費用の増加 | 被相続人全員分の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要 書類の枚数が膨大(数百枚に及ぶ場合も) 実費だけで数万円規模に達することが多い |

| 相続人とのやり取りの増加 | 多数の相続人への連絡、書類のやり取り、意思確認の手間が増加 遺産分割協議に応じる方、相続放棄を希望する方などバラバラで手続きが煩雑 |

| 物件数による追加料金 | 相続対象の不動産が複数ある場合、物件ごとに登記申請件数が増加 1件ごとに数千円~1万円前後の追加料金 |

| 特殊作業の発生 | 相続放棄の手続き 成年後見人がいる場合の対応 未成年者がいる場合の特別代理人選任 など、別途手続きが必要な場合に費用が増加 |

罰則(過料)を避けるための対応策と「正当な理由」の考察

相続登記の義務化により、数次相続のような複雑なケースでも、期限(3年以内)内に登記申請を行わなかった場合、過料のリスクが発生します。このリスクを回避するためには、法務局が定める基準を理解し、実務的な対応を取ることも不可欠です。

義務を履行できなかった場合の過料の適用

不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、この期限の遵守は極めて重要です。過去の相続についても、施行日から3年という期限が設定されているため、早急な対応が求められます。

過料を避けるための対応策

遺産分割協議が長期化しそうな場合は、まず暫定的な措置である「相続人申告登記」を行うことで、期限の義務を履行し、過料のリスクを一時的に回避することができます。ただし、これは所有権移転登記を完了させる義務を免除するものではなく、最終的には正式な相続登記を完了させる必要があります。

法務省が定める「正当な理由」の境界線

法務局は、期限内に登記申請ができない場合に、過料が科されない「正当な理由」があるかどうかを個別に判断します。個別の事情で正当性が認められる場合もあります。

〈例示された事例〉

①相続人多数

相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合。

②法的問題

遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合。

③病気

相続登記等の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合。

④生命・心身の危害

相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合。

⑤経済的困窮

経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合。

まとめ:数次相続の解消は資産防衛と義務履行の要

相続登記の義務化により、長年放置されてきた数次相続に対し、2027年4月という明確な期限が設定されました。

数次相続では、戸籍収集の困難性、複数回にわたる登記申請、そしてそれに伴う費用構造の複雑化(司法書士報酬の調査コスト増)が、個人での対応をほぼ不可能にします。専門事務所には、土地家屋調査士との連携(未登記建物の場合)や、過料リスクを回避するための戦略(相続人申告登記の活用)を含む包括的なサポートが求められます。

相続登記の義務履行は、過料リスクの回避だけでなく、凍結された資産の流動性を取り戻し、将来世代に複雑な問題を継承させないための重要な資産防衛策です。この複雑で緊急性の高い課題を解決するためには、相続法務と登記実務に精通した専門家への早期の相談が、唯一の合理的かつ確実な選択肢となります。

当司法書士法人に依頼するメリットとサポート内容

司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、豊富な実績と専門性を活かして、お客様に安心してご依頼いただける相続登記サービスを提供しています。

【当法人の特徴と強み】

豊富な実績と経験

年間2,000件超の相談実績を持ち、相続登記をはじめとする不動産名義変更手続きに幅広く対応しています。共有持分の相続や複雑な相続案件にも多数対応してきた経験により、どのようなケースでも的確に対処できます。

透明性の高い料金体系

事前にお見積もりを提示し、料金の内訳をしっかり説明します。追加費用が発生する可能性がある場合も、都度ご相談の上で進めるため、「知らない間に費用が膨らんだ」といったご心配は不要です。

迅速な対応

義務化により期限厳守が求められる中、スピーディーな手続き完了を心がけています。ご依頼後は戸籍収集から登記申請まで無駄なく進め、可能な限り早い完了を目指します。遠方の案件についてもオンラインや郵送を活用した迅速対応を実施しています。

【総合的なサポート体制】

専門チームによる連携

司法書士だけでなく、必要に応じて税理士や弁護士とも連携したワンストップサービスを提供できます:

- 不動産売却検討時:不動産業者との連携

- 二次相続対策:税理士による税務アドバイス

- 複雑な権利関係:弁護士による法的サポート

充実した相談窓口

初回の無料相談は多様な方法で受け付けています:

- 電話相談:直接お話しいただける安心感

- メール相談:詳細な内容を文章で整理して相談

- LINE相談:友達追加で気軽に質問、スキマ時間での相談が可能

LINEでの相談受付により、専門家へのハードルを感じることなく、身近な窓口としてご活用いただけます。もちろん面談でのご相談も可能です。

【信頼性と専門性】

当法人は提供する情報についても、司法書士が最新情報をチェックしながら監修しており、常に正確性・専門性を担保しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。お客様の状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。

経験豊富なプロフェッショナルチームが、義務化された相続登記を確実かつスムーズに完了させ、お客様の大切な不動産の権利を守ります。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!