不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

相続土地国庫帰属制度 完全ガイド:不要な土地を手放すための条件・手続き・費用・代替案

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年12月9日

創設の背景

制度創設の背景には、いくつかの社会的要因があります。

まず、地方の過疎化や都市部への人口集中により、相続した実家や土地が遠隔地にあって管理できないケースが増えています。また、少子高齢化に伴い、土地を相続しても活用する見込みがなく、管理の負担固定資産税、草刈りなどの維持費、時間的・精神的労力だけが重くのしかかるという状況も多く見られます。

従来、不要な土地を含む遺産を相続した場合、その土地だけを手放す有効な手段は限られていました。相続放棄を選択すれば不要な土地を手放せますが、その場合は預貯金や他の価値ある不動産など、全ての遺産を放棄する必要がありました。

このため、他の財産は維持したいが特定の土地だけ手放したい、というニーズに応えられませんでした。売却や寄付も考えられますが、買い手や引き取り手が見つからない土地も少なくありません。こうした状況が、管理不全な土地や所有者不明土地の増加につながっていました。

法的根拠

この制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」令和3年法律第25号、通称:相続土地国庫帰属法によって定められています。

この法律は、所有者不明土地問題の解決に向けた民事基本法制の見直しの一環として制定され、令和5年4月27日に施行されました。

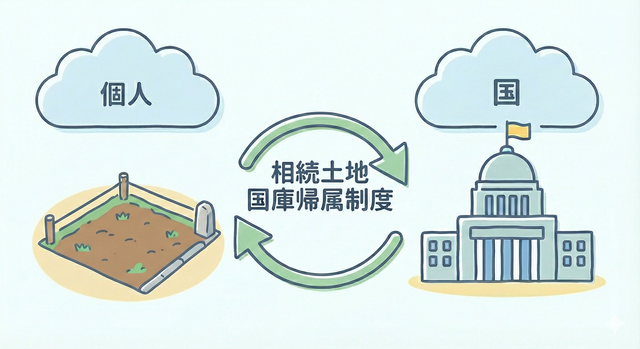

制度の基本的な仕組み

相続土地国庫帰属制度は、相続等によって土地を取得した人が、その土地を国に引き渡したい場合に、法務大臣実際の窓口は法務局に対して承認申請を行うことから始まります。

申請を受けた法務局は、その土地が法律で定められた要件特に、管理・処分に過大な費用や労力を要しないかを満たしているかを審査します。審査の結果、要件を満たすと判断されれば承認され、申請者は国が定める負担金10年分の管理費相当額を納付します。

この負担金の納付をもって、土地の所有権は正式に国庫に帰属移転します。

相続土地国庫帰属制度の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施行日 | 令和5年(2023年)4月27日 |

| 手続き先 | 法務局(土地所在地を管轄する法務局) |

| 申請資格者 | 相続または遺贈(相続人に対するものに限る)により土地を取得した個人 |

| 審査期間 | 約半年〜1年程度 |

| 審査手数料 | 1筆あたり14,000円(却下・不承認の場合も返還なし) |

| 負担金 | 10年分の管理費相当額(原則として20万円が基本) ※承認後30日以内に納付 |

| 共有地の場合 | 共有者全員の共同申請が必要 |

利用対象者:誰が申請できるか

基本的な申請資格

制度を利用できるのは、「相続」または「遺贈相続人に対するものに限る」によって土地の所有権または共有持分を取得した個人です。

遺贈の場合、相続人以外への遺贈例えば、友人や法人への遺贈によって土地を取得した場合は対象外となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申請できる方 | 相続または遺贈(相続人に対するものに限る)により土地の所有権または共有持分を取得した個人 |

| 申請できない方 | ・売買や贈与によって土地を取得した方 ・相続人以外への遺贈(友人や法人への遺贈)で土地を取得した方 |

| 過去に相続した土地 | 令和5年4月27日より前に相続した土地でも、要件を満たせば申請可能 |

| 共有地の場合 | 共有者全員の同意と協力が必要(共同で申請) |

| 法人 | 原則として単独では利用不可 ※共有者の一部が法人で、他の共有者が相続等により持分を取得している場合、共有者全員で共同申請すれば可能 |

| 未成年者・成年被後見人 | 法定代理人(親権者や成年後見人など)が手続きを行うか、同意を得る必要あり |

申請資格がないケース

相続や相続人への遺贈以外の方法で土地を取得した場合は、原則としてこの制度を利用できません。具体的には、「売買購入」や「贈与」によって土地を取得した場合は対象外となります。

この制度は、あくまで相続という受動的な形で、望まずして土地を取得し管理に困っている人を救済することを主眼としており、自らの意思で積極的に取得した売買や贈与土地を手放すための制度ではないためです。

相続時期について

この制度は令和5年4月27日に開始されましたが、それより前に相続した土地であっても、要件を満たせば申請することが可能です。

過去に相続して管理に困っている土地についても、この制度を利用できる道が開かれています。

共有地の場合

土地が複数人の共有名義になっている場合、申請には注意が必要です。

- 原則として、共有者全員が共同して申請する必要があります。一人でも反対する共有者がいると申請できません。

- 共有者の中に、相続や遺贈以外の方法(売買等)で持分を取得した人が含まれている場合でも、相続等によって持分を取得した共有者が一人でもいれば、共有者全員が共同で申請することによって制度を利用できます。

共有者全員の同意と協力が必要となる点は、この制度を利用する上での大きなハードルとなり得ます。相続人間での意見対立は珍しくないため、全員の足並みを揃えることが難しいケースも想定されます。これは、個々の相続人が自身の判断で一定の条件下で行える相続放棄とは異なる点です。

法人の場合

法人は、原則として相続によって土地を取得することができないため、単独でこの制度を利用することはできません。

ただし、共有地の場合の例外が適用され、共有者の一部が法人であっても、他の共有者が相続等によって持分を取得しており、かつ共有者全員法人を含むが共同で申請するのであれば、申請が可能です。

未成年者・成年被後見人等の場合

申請者が未成年者や成年被後見人などである場合は、その法定代理人親権者や成年後見人などが手続きを行うか、同意を得る必要があります。

申請手続きそのものの代理は、基本的に法定代理人に限られます。

利用対象地:どんな土地が引き取られるか

基本的な考え方

国が引き取るのは、原則として「通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用又は労力を要しない土地」です。

裏を返せば、管理や処分に通常以上の手間やコストがかかる土地は、国庫帰属が認められない可能性が高いということです。

審査の段階(却下と不承認)

土地が引き取れるかどうかの審査は、大きく二段階で行われます。

まず、申請を受け付ける段階で明らかに不適格な土地は「却下」されます。申請が受け付けられた後、法務局による審査の結果、引き取りが不適切と判断された場合は「不承認」となります。

却下・不承認のいずれの場合も、納付した審査手数料は返還されません。

却下事由(申請自体ができない土地)

以下のいずれかに該当する土地は、申請しても受け付けられず、却下されます相続土地国庫帰属法第2条第3項。

- 建物がある土地:宅地上の家屋だけでなく、倉庫や物置なども含まれます。申請前に建物を解体し、更地にする必要があります。

- 担保権や使用収益権が設定されている土地:抵当権や根抵当権といった担保権、地上権、永小作権、賃借権などの利用権が設定されている土地は対象外です。これらの権利を抹消する必要があります。

- 他人の利用が予定されている土地:通路として利用されている土地、墓地内の土地、他人に貸している駐車場など、申請者以外の人が利用することが前提となっている土地は申請できません。

- 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地:土壌汚染対策法で定められた特定有害物質による汚染がある土地は却下されます。

- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地:隣地との境界線が不明確であったり、所有権の帰属や範囲について裁判などで争われている土地は申請できません。境界の明確化は申請の前提条件となります。

| 却下要件 | 内容 |

|---|---|

| 建物がある土地 | 建物の存する土地(解体が必要) |

| 担保権等が設定されている土地 | 抵当権などが設定されている土地 |

| 他人の利用が予定されている土地 | 通路、墓地、境内地など |

| 土壌汚染がある土地 | 特定有害物質により汚染されている土地 |

| 境界が明らかでない土地 | 境界が不明確、または争いがある土地 |

不承認事由(申請は受け付けられるが承認されない土地)

以下のいずれかに該当する土地は、審査の結果、不承認となる可能性がありますが相続土地国庫帰属法第5条第1項。

- 管理に過分な費用・労力がかかる崖がある土地:一定の勾配30度以上や高さ5メートル以上の崖があり、その管理崩落防止措置などに通常以上の費用や労力が必要な土地。

- 管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地:放置された車両、廃屋建物に該当しないもの、管理を妨げる果樹園の樹木などが地上に存在する土地。

- 管理・処分のために除去が必要な有体物が地下にある土地:産業廃棄物、古い水道管、浄化槽、井戸などが地下に埋設されており、管理・処分のために除去が必要な土地。

- 隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地:境界紛争が解決していない、通行権について争いがある例:袋地で通行が妨害されている、隣地からの越境物樹木の枝、建物の庇などがあり紛争解決が必要、不法占拠者がいるなど、隣接所有者や第三者との間で法的な争いを解決しなければ通常の管理・処分ができない土地。

- その他、通常の管理・処分に過大な費用・労力がかかる土地:上記以外にも、地滑りの危険がある、陥没がある、将来的に賦課金の支払いが見込まれる土地改良区内の農地ただし申請前に弁済済みなら可など、国が管理・処分する上で通常以上の負担が見込まれる土地。

| 不承認要件 | 内容 |

|---|---|

| 崖がある土地 | 勾配・高さの要件を満たす崖があり、管理に過大な費用・労力を要する土地 |

| 管理・処分を阻害する工作物等 | 土地上の有体物が管理・処分を阻害する土地 |

| 隣地所有者等との争訟の可能性 | 所有権の存否、境界等について争いがある土地 |

| 通常の管理・処分に過大な費用・労力 | その他、通常の管理・処分に比べて過大な費用・労力を要する土地 |

対象となりうる土地の種類

上記の条件を満たせば、山林、農地、原野、宅地など、様々な地目の土地が国庫帰属の対象となり得ます。

特に農地については、国庫帰属のための所有権移転に関して、事前に農地法に基づく農業委員会の許可を得る必要はありません。ただし、農地の種類特定の区域内にあるか否かは、後述する負担金の額に影響します。

却下・不承認要件の重要性

これらの却下・不承認要件は、申請者にとって非常に重要です。なぜなら、申請前に土地の状態を改善する必要が生じる場合があるからです。

例えば、建物の解体、地上・地下の障害物の撤去、境界の確定などが必要になる可能性があります。これらの準備作業にかかる費用解体費用、測量費用などは申請者が負担しなければならず、しかも申請が最終的に承認される保証はありません。

特に「境界が明らかでない土地」という要件は、実務上大きな課題となることがあります。古い土地や山林などでは境界が曖昧なケースが多く、境界を確定するためには測量や隣接所有者との協議・合意が必要になる場合があります。隣接所有者との間で境界についての認識が異なると、争いがあるとみなされ、申請が却下されたり、不承認となったりするリスクがあります。

申請時には境界標杭などの位置を示す写真の提出も求められるため、境界問題は申請の成否を左右する重要な要素です。山林の申請が比較的少ない背景には、この境界確定の難しさがあるとも考えられます。

費用:審査手数料と負担金について

審査手数料

- 金額:申請する土地1筆登記上の土地の単位あたり14,000円です。例えば、2筆の土地を申請する場合は、28,000円となります。

- 支払時期:申請書を法務局に提出する際に、収入印紙を貼付して納付します。

- 返還:この手数料は、申請が途中で取り下げられた場合や、審査の結果、却下・不承認となった場合でも一切返還されません。

負担金

目的

国庫に帰属した土地を国が管理するために必要な費用の一部を、元の所有者が負担するものです。具体的には、その土地の性質に応じた標準的な管理費用10年分に相当する額とされています。承認時に一度だけ納付するものです。

支払時期

審査で承認された後、法務局からの納付通知を受けてから30日以内に支払います。

算定基準

負担金の額は、土地の地目宅地、田、畑、森林、原野などや、その土地が所在する区域市街化区域、用途地域、農用地区域などによって大きく異なります。

- 基本額:管理に手間がかからないと想定される土地例:区域指定のない宅地や田畑、原野、雑種地などは、面積にかかわらず原則として20万円が基本となります。

- 面積による算定:一方、管理に手間がかかると想定される特定の区域内の土地については、面積に応じて負担金が算定され、高額になる場合があります。

- 宅地:都市計画法の市街化区域内または用途地域が指定されている区域内の宅地は、面積に応じて算定されます。例えば、200㎡約60坪の宅地で約80万円程度になるケースがあります。

- 田・畑:市街化区域内、用途地域内、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内、土地改良事業等の施行区域内の農地は、面積に応じて算定されます。例えば、200㎡で約45万円、500㎡で約72万円となる試算例があります。

- 森林:森林は、区域に関わらず面積に応じて算定されます。面積によって適用される計算式が異なります。例えば、1,500㎡で約27万円、3,000㎡で約30万円といった試算例があります。

- 隣接地特例:隣接する複数の土地で、かつ地目が同じ土地について同時に承認申請を行い承認された場合、申請者の申し出により、それらを一体の土地として負担金を算定できる特例があります。これにより、負担金を大幅に抑えられる可能性があります。例えば、隣接する原野10筆の場合、通常なら20万円×10筆=200万円となるところ、この特例を使えばまとめて20万円で済む可能性があります。この特例の適用には、申請と法務大臣の承認が必要です。

- 計算ツール:法務省のウェブサイトには、負担金の概算額を試算できる「負担金自動計算シート」Excelファイルが掲載されており、参考にすることができます。

その他の費用

上記の国へ支払う費用以外にも、以下のような費用が発生する可能性があります。

- 申請準備費用:土地を申請可能な状態にするための費用例:建物の解体費用、測量費用、樹木伐採費用、境界標設置費用など。これは却下・不承認のリスクがある中で先行して発生する費用です。

- 書類取得費用:印鑑証明書、固定資産税評価証明書、登記事項証明書、公図などの取得にかかる実費。

- 専門家への依頼費用:司法書士、弁護士、土地家屋調査士などに書類作成や手続き代行、測量などを依頼した場合の報酬。相場は依頼内容により様々ですが、数十万円程度かかることもあります。

費用の総額と判断

審査手数料1筆14,000円に加え、負担金が最低でも20万円、場合によってはそれ以上かかること、さらに準備費用や専門家費用も考慮すると、相続土地国庫帰属制度の利用には相当な費用がかかる可能性があります。

実際に承認された案件では、総額で20万円から100万円程度の範囲に収まっているケースが多いとの情報もあります。

この費用負担は、制度利用の大きなデメリットの一つであり、後述する他の土地処分方法売却、寄付、民間業者への引き取り依頼などと比較検討する際の重要な判断材料となります。

特に、隣接地特例を適用できるかどうかは、費用面に大きな影響を与えるため、該当する場合は積極的に活用を検討すべきです。

申請手続きの7つのステップと流れ

| ステップ | 内容 | 手続き先・期限 |

|---|---|---|

| Step 1 | 法務局への事前相談 | 法務局 ※申請前の事前相談を強く推奨 |

| Step 2 | 必要書類の準備 | 申請書、土地の位置・形状を示す図面、相続を証する書類、境界を示す写真、その他の参考書類など |

| Step 3 | 申請書の提出と審査手数料の納付 | 法務局(土地所在地管轄) 審査手数料:1筆14,000円 |

| Step 4 | 法務局による審査 | 審査期間:約半年〜1年程度 ※現地調査が行われる場合あり |

| Step 5 | 審査結果の通知 | 承認、不承認、却下のいずれかの結果が書面で通知 |

| Step 6 | 負担金の算定と納付 (承認された場合) | 納付通知書受領後30日以内に納付 |

| Step 7 | 国庫への帰属完了 | 負担金納付時点で所有権が国に移転 |

Step 1: 法務局への事前相談

まず最初に行うべきは、法務局への事前相談です。申請には1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、これは却下・不承認の場合でも返還されないため、申請前に制度利用の可能性や必要書類について確認しておくことが強く推奨されます。

- 相談場所:土地の所在地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局の本局にある不動産登記部門登記部門です。支局や出張所では申請受付・相談はできません。遠方の土地の場合、最寄りの法務局本局で相談できる場合もあります。

- 相談方法:事前予約制で、窓口での対面相談または電話相談が可能です。相談時間は通常30分程度に制限されています。将来的にはウェブ相談も導入予定です。

- 予約方法:法務省のウェブサイトからアクセスできる「法務局手続案内予約サービス」を利用します。インターネット環境がない場合は電話での予約も可能な場合があります。

- 準備するもの:事前に法務省ウェブサイトからダウンロードできる相談票やチェックシート、土地の状況がわかる資料登記事項証明書、地図、公図、測量図、現地の写真などを持参すると、相談がスムーズに進みます。

- 相談内容:所有する土地が国庫帰属の対象となりうるか、申請に必要な書類は何か、手続きの流れなど、具体的なアドバイスを受けることができます。一般的な代替案について情報提供されることもあります。 この事前相談は、申請の成否を左右する重要なステップです。却下・不承認事由に該当する可能性がないか、境界は明確か、必要な準備作業は何かなどを確認することで、無駄な費用や労力を避けることができます。

Step 2: 必要書類の準備

事前相談の結果、申請が可能と判断されれば、次に必要書類を準備します。主な書類は以下の通りです。

- 承認申請書:法務省ウェブサイトで様式が提供されています。単独所有用と共有用の様式があります。

- 土地の位置及び範囲を明らかにする図面:国土地理院地図や住宅地図、登記所備付地図などに、申請する土地の位置と範囲を明示したもの。

- 隣接する土地との境界点を明らかにする写真:隣地との境界付近で撮影し、境界標杭などや境界線がわかるように印を付けたもの。

- 土地の形状を明らかにする写真:土地全体の状況や、建物・障害物がないことなどがわかる最近撮影された写真。

- 申請者の印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの。 これらに加え、状況に応じて以下の書類が必要になる場合があります。

- 相続又は遺贈を証する書面:登記記録から相続関係が明らかでない場合や、登記名義人と申請者が異なる場合に、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書など。

- 法定代理人の資格を証する書面:法定代理人が申請する場合。

- その他:固定資産税評価証明書任意、境界に関する資料測量図など、あれば、現地案内図場所が分かりにくい場合、任意、事前相談で提出を求められた資料など。 書類作成は申請者自身でも可能ですが、図面の作成や写真撮影、境界の確認などは専門的な知識や手間を要します。そのため、司法書士、弁護士、行政書士に書類作成を依頼することも可能です。特に境界に関する問題がある場合は、土地家屋調査士への相談が不可欠です。ただし、申請行為そのものの代理は法定代理人などに限られる点に注意が必要です。

Step 3: 申請書の提出と審査手数料の納付

書類が揃ったら、法務局に申請書を提出し、審査手数料を納付します。

- 提出先:事前相談と同じく、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。

- 提出方法:窓口国庫帰属の承認申請窓口に直接提出するか、書留郵便またはレターパックプラスで郵送します。

- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円です。

- 納付方法:申請書に手数料相当額の収入印紙を貼付して納付します。

- 注意点:この審査手数料は、申請を取り下げたり、却下・不承認となった場合でも一切返還されません。

Step 4: 法務局による審査

申請が受理されると、法務局による審査が開始されます。

- 審査内容:提出された書類の内容審査書面審査に加え、必要に応じて職員が現地を調査する実地調査が行われます。実地調査の際、申請者に同行を求められることがあり、正当な理由なく拒否すると申請が却下される可能性があります。

- 審査期間:法務省が示す標準的な処理期間は8ヶ月ですが、実際には半年から1年程度かかるのが一般的とされています。事案によってはさらに長期化することもあります。

- 審査項目:申請者の資格要件や、土地が却下・不承認事由に該当しないかなどが、法律に基づき厳格に審査されます。

- 情報提供:審査の過程で、申請者の同意を得て、地方公共団体などに関係情報を提供し、寄付や公的利用の可能性を探る運用も行われています。 この審査期間は長く、申請者は法務局からの問い合わせや追加資料の要求などに適切に対応する必要があります。

Step 5: 審査結果の通知

審査が完了すると、法務局から申請者に対し、承認、不承認、または却下の結果が書面で通知されます。

Step 6: 負担金の算定と納付(承認された場合)

審査の結果、承認された場合は、負担金の額が算定され、納付通知書が送付されます。

- 納付期限:通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に納付しなければなりません。

- 期限超過の影響:この30日間の納付期限を過ぎてしまうと、承認そのものが効力を失います。再度国庫帰属を希望する場合は、最初から申請をやり直す必要があります。

- 納付方法:法務局から送付される納入告知書を用いて、日本銀行の本店、支店、代理店、または歳入代理店銀行や郵便局などで納付します。法務局の窓口で現金で支払うことはできません。

Step 7: 国庫への帰属完了

申請者が負担金を納付した時点で、その土地の所有権は正式に国国庫に移転し、手続きは完了します。

- 登記手続き:所有権移転の登記は国が行うため、申請者が別途登記申請を行う必要はありません。

手続き中の注意点

申請手続き中に申請者の住所や氏名に変更があった場合は、速やかに法務局に届け出る必要があります。また、万が一申請者が亡くなった場合は、相続人が手続きを引き継ぐ意思があれば、相続開始を知った日から60日以内に届け出ることで、手続きを継続できる場合があります。審査の結果、却下や不承認となった場合でも、その原因となった問題を解消すれば、再度申請することは可能です。

メリットとデメリット:利用すべきかどうかの判断基準

メリット

- 不要な土地を手放せる:最大のメリットは、相続したものの活用できず、管理負担だけが重くのしかかっている「負動産」とも呼ばれる土地を、最終的に国に引き取ってもらえる可能性がある点です。これにより、将来にわたる管理の手間草刈り、不法投棄の監視など、固定資産税の支払い義務、近隣への迷惑といった精神的・経済的負担から解放されます。

- 売却や寄付が困難な土地の受け皿:買い手が見つからないような価値の低い土地や、地方公共団体などが寄付を受け付けてくれないような土地でも、一定の要件を満たせば国が引き取ってくれる可能性がある点が画期的です。

- 所有者不明土地の発生予防:個人レベルのメリットだけでなく、社会全体にとっても、管理不全な土地が将来的に所有者不明となり社会問題化することを未然に防ぐ効果が期待されます。

デメリット

- 却下・不承認要件が厳しい:国が引き取る土地に建物がない、境界が明確、管理に過大な費用がかからない等が厳しく、多くの土地が対象外となる可能性があります。特に、建物解体や境界確定などの準備作業が必要となる場合、その手間と費用負担は申請者にとって大きなハードルとなります。山林の申請が少ない一因として、境界確定の難しさが指摘されています。

- 費用負担が大きい:審査手数料1筆14,000円、返還なしに加え、承認された場合には最低でも20万円、土地によってはそれ以上の負担金10年分の管理費相当額を支払う必要があります。さらに、申請準備費用解体、測量などや専門家への依頼費用も加わると、総額はかなり高額になる可能性があります。

- 手続きに時間と手間がかかる:法務局への事前相談、必要書類の収集・作成、申請、審査半年~1年以上かかる場合もと、手続き完了までに多くの時間と労力を要します。特に共有地の場合は、共有者全員の同意と協力が不可欠であり、手続きがさらに煩雑になる可能性があります。

- 承認される保証がない:費用と時間をかけて申請準備をしても、最終的に審査で不承認となるリスクがあります。不承認の場合でも、支払った審査手数料や準備費用は戻ってきません。

- 相続以外の土地は対象外:売買や贈与で取得した土地は利用できないため、活用範囲が限定されます。

利用を検討すべきケース

上記を踏まえると、以下のようなケースでは、国庫帰属制度の利用を積極的に検討する価値があると考えられます。

- 相続した土地が遠方にあり、管理が物理的に困難。

- 土地の資産価値が低く、売却の見込みが立たない。

- 地方公共団体などへの寄付も断られた。

- 将来にわたる固定資産税や管理費用の負担から解放されたい。

- 土地の状態が比較的良好で、却下・不承認要件に該当する可能性が低い建物がない、境界が明確など。

- 負担金やその他の費用を支払う資力がある。

- 手続きにかかる時間や手間を許容できる。

- 隣接地特例が適用でき、負担金を抑えられる可能性がある。

利用が難しい、または他の方法を優先すべきケース

一方、以下のようなケースでは、国庫帰属制度の利用は難しいか、他の方法を優先的に検討すべきでしょう。

- 土地の上に建物が建っている解体費用が高額になる場合。

- 境界が不明確で、隣接所有者との協力が得られず確定が困難。

- 管理に多額の費用がかかる崖地や、地下埋設物の撤去が必要な土地など、不承認要件に該当する可能性が高い。

- 負担金や準備費用を捻出するのが難しい。

- 少しでも早く土地を手放したい審査期間が待てない。

- 共有者の中に協力しない人がいる。

- 土地に一定の資産価値があり、売却できる可能性がある。

- 民間業者による引き取りサービスなど、より低コストで手放せる可能性がある。

結局のところ、相続土地国庫帰属制度は「最後の手段」の一つと考えるべきかもしれません。まずは売却や寄付、民間サービスなどの可能性を探り、それらが難しい場合に、費用とリスクを理解した上で利用を検討するのが現実的なアプローチと言えるでしょう。

他の土地処分方法との比較

相続した不要な土地を手放す方法は、国庫帰属制度だけではありません。他の選択肢と比較することで、ご自身の状況に最適な方法を見つけることができます。

主な選択肢としては以下のものが考えられます:

- 売却

土地に価値がある場合は、不動産業者を通じて売却するのが最も経済的です。手間はかかりますが、収入を得られる可能性があります。 - 自治体への寄付

地方自治体が公共目的での活用を検討してくれる場合があります。ただし、多くの自治体は管理コスト増加を避けるため、寄付の受入れに消極的な傾向があります。 - 民間引取業者の利用

専門の不動産引取業者に依頼する方法です。手数料がかかりますが、土地の状態を問わず引き取ってもらえる場合が多いです。国庫帰属制度より早く確実に手放せますが、費用は高額になることがあります。 - 相続放棄

相続自体を放棄する方法ですが、すべての遺産を放棄することになるため、他の財産も放棄したくない場合には向いていません。 - 国庫帰属制度の利用

前述の通り、一定の要件を満たした土地を国に引き取ってもらう制度です。

それぞれに特徴があるため、土地の状況、費用負担能力、時間的制約などを考慮して、最適な方法を選択することが大切です。専門家(司法書士、不動産業者、弁護士など)に相談することで、より具体的なアドバイスを得られるでしょう。

制度の現状と今後の展望

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日の施行からまだ日が浅い新しい制度です。その運用状況や課題、今後の展望について見ていきましょう。

運用状況(令和6年3月末時点のデータに基づく考察)

法務省の発表によると、制度開始から令和6年3月末までの約11ヶ月間で、国庫帰属の承認申請件数は2,071件、相談件数は16,865件に上っています。一方で、実際に承認に至った件数は30件、不承認・却下された件数は125件不承認25件、却下100件、取り下げられた件数は212件となっています。

このデータから、以下の点が読み取れます:

- 相談件数の多さ:1万6千件を超える相談があることから、不要な土地を手放したいという潜在的なニーズが非常に大きいことがうかがえます。

- 承認率の低さ:申請件数2,071件に対して承認件数30件は非常に少なく、承認率は約1.4%にとどまっています。これは、審査期間半年~1年程度を考慮すると、まだ審査中の案件が多いことが一因と考えられますが、却下・不承認・取下げの合計337件が承認件数を大きく上回っていることから、申請に至っても承認のハードルが高いことが示唆されます。

- 却下・不承認・取下げの多さ:却下・不承認・取下げの合計が337件と、承認件数の10倍以上になっています。特に却下100件が多いことから、申請前の段階で要件を満たしていないケース建物がある、境界不明確などが多い可能性があります。取下げ212件が多い理由としては、審査の過程で不承認の見込みが高まった、負担金の額が予想より高かった、申請準備の負担に耐えられなくなった、他の処分方法が見つかった、などが考えられます。

- 申請地の傾向:報道などによると、申請されている土地は山林や原野が多いものの、承認に至っているのは管理しやすい宅地や雑種地などが多い傾向があるようです。山林は境界確定の難しさなどが承認の障壁になっている可能性があります。

課題

運用状況から見えてくる主な課題は以下の通りです:

- 厳しい承認要件:却下・不承認事由のハードルが高く、多くの土地が利用対象外となっている、または申請準備建物解体、境界確定などに多大な費用と手間がかかる点です。

- 費用負担:審査手数料返還なしと負担金の合計額が高額になる可能性があり、利用の妨げになっている可能性があります。

- 手続きの煩雑さと期間:申請手続きが複雑で、審査にも長期間を要するため、利用者にとって負担が大きい点です。特に共有地の申請は困難を伴います。

- 制度の認知度と理解:新しい制度であるため、まだ十分に認知されていない、あるいは内容が正確に理解されていない可能性があります。

今後の展望

所有者不明土地問題の解決は喫緊の課題であり、国庫帰属制度はその対策の一つとして重要な役割を担うことが期待されています。今後の展望としては、以下のような点が考えられます:

- 運用の改善:制度の運用実績を積み重ねる中で、手続きのさらなる明確化や効率化、相談体制の充実などが図られる可能性があります。例えば、境界確定に関する運用の柔軟化などが期待されます。

- 情報提供の強化:法務省や関連機関による広報活動を通じて、制度の認知度向上と正確な理解促進が図られるでしょう。成功事例や注意点などの情報共有も進むと考えられます。

- 代替策との連携:自治体による空き家・空き地対策や、民間サービスとの連携など、他の土地処分方法との組み合わせによる解決策の模索が進む可能性があります。法務局の審査過程で地方公共団体への情報提供が行われているのは、その一環と言えます。

- 法改正の可能性:将来的には、運用状況や社会情勢の変化を踏まえ、要件の緩和や手続きの簡略化など、法律自体の見直しが行われる可能性もゼロではありません。

現時点では、相続土地国庫帰属制度は「万能薬」ではなく、利用できるケースが限られ、費用や手間もかかる制度です。しかし、これまで有効な手段がなかった不要土地問題に対する新たな選択肢として、その存在意義は大きいと言えます。今後の運用改善や社会的な認知度の向上によって、より利用しやすい制度へと発展していくことが期待されます。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。

現在、土地の所有権の放棄については、法律上の規定がなく、認められていません。そのため、相続人が利用するあてのない土地を相続し、譲渡しようにも譲渡先が見つからない場合には、そのまま放置されることがあり、所有者不明土地が生じる原因の一つとなっています。そこで、相続又は遺贈により土地を取得した相続人が、その土地の取得を望まない場合等に、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができることとされました。ただし、どのような土地でも国に引き取ってもらえるわけではなく、次のいずれかに該当する場合は、承認されません。

- 建物の存する土地

- 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

- 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

- 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

- 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

- 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

- 1から9までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

また、承認申請者は、その土地の管理に必要な費用(以下「負担金」といいます。)を納付しなければなりません。承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時に土地の所有権が国庫に帰属します。

相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日施行されました。

共有制度の見直しとは?

共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備されました。

これまで不明共有者がいる場合には、利用に関する共有者間の意思決定や持分の集約が困難でした。そこで裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の 同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設されます。

また、裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みが創設されます。

上記の整備により、不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進めることが可能となります。

共有関係や不動産の管理についての民法改正

所有者不明土地・建物の管理制度とは?

個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設されます。

現行法でも所有者不明土地を管理するための制度はありますが、不在者等の財産全般を管理する制度(不在者財産管理人・相続財産管理には人単位で財産全般を管理)であり、土地等の特定の財産のみを管理するという制度はありませんでした。 そこで、令和3年4月21日に成立した改正民法では、「所有者不明土地管理制度」という新しい制度が設けられました(本制度は令和5年4月27日までに施行)。

本制度により、所有者が不明、又は所有者はわかっていてもその所在が不明の場合には、 裁判所は所有者不明土地管理命令を発し、その土地の「所有者不明土地管理人」を選任することができ、その管理人が当該土地の管理等をすることとなりました(改正民法264条の2第1項、264条の3第1項)。

所有者不明土地管理人の権限

- 管理処分権が専属

所有者不明土地等の管理処分権は所有者不明土地管理人に「専属」します(264条の3第1項)。つまり、実際の所有者は自由にその土地を管理処分することができなくなり、管理人だけが管理処分をすることができるということです。

なぜこのような規定が設けられたかというと、管理人と取引をした相手方の信頼を保護する必要があるからです。例えば、管理人から所有者不明土地を購入したが、実は所有者が別の人にその土地を譲渡していたということになると、管理人を信頼した買主が保護されないおそれがあり、管理人に対する信頼が揺らぎかねません。

そこで、管理人だけが管理処分権を有するとすることで、相手方は安心して管理人と取引をすることができるようになります。 - 裁判所の許可が必要な行為

所有者不明土地管理人だけが管理処分権を有することは上述のとおりですが、管理人が自由に所有者不明土地を管理処分することができるわけではありません。管理人が、次の行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要です。

①保存行為(現状維持を目的とした手入れや修繕等)

②所有者不明土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

例えば、売却は、上記の行為の範囲を超える行為にあたるので、裁判所の許可が必要です。

管理不全土地管理制度とは?

個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設されます。

現在、相続登記をしていないことなどにより生じる所有者不明土地が問題となっていますが、所有者が判明していたとしても、土地が所有者により適切に管理されず、近隣住民等に迷惑がかかる管理不全土地も問題になっています。

現行法でも管理不全土地の所有者に是正を求める方法はありますが、実効性に欠けるという問題点がありました。そこで、令和3年4月21日に成立した改正民法では、「管理不全土地管理制度」という新しい制度が設けられました(本制度は令和5年4月27日までに施行)。

本制度により、土地の管理が不適当であることにより他人が迷惑を被っている場合等に、裁判所は管理不全土地管理命令を発し、その土地の「管理不全土地管理人」を選任することができ、その管理人が当該土地の管理等をすることができることとなりました(改正民法264条の9第1項、264条の10第1項)。

管理不全土地管理命令の要件

- 管理が不適当であること

「所有者による土地の管理が不適当であること」が必要です(改正民法264条の9第1項)。管理が不適当であるかどうかは、所有者が土地をどのように使用しているか、土地はどのような状態か、所有者はどのような意思を持っているのかなどの事情を考慮して、事案ごとに判断されることになると考えられます。 - 他人への権利侵害又はそのおそれ

「他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある」ことが必要です(改正民法264条の9第1項)。土地の所有者は、自由にその土地を管理することができるのが原則です(民法206条)。そのため、管理人による管理には、土地の所有者が土地を管理する権利を制約する側面があります。そこで、土地の所有者と他人の利益の調整を図る趣旨から上記の要件が定められました。 - 管理不全土地管理命令の必要性

裁判所が、管理不全土地管理命令を発令する「必要があると認める」ことが必要です(改正民法264条の9第1項)。他人の権利等への侵害が軽微である場合は、必要性がないと判断されると考えられます。

管理不全土地管理人の権限

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地等の管理及び処分をする権限を有します(改正民法264条の10第1項)。ただし、管理人のみが管理処分権を有することとなったり、所有者の管理処分権が奪われたりするわけではありません。もしそのようにすると、所有者に対する過剰な制約となってしまうからです。

また、管理人が一定の行為をする場合には、裁判所の許可が必要になります(改正民法264条の10第2項)。管理人が、次の行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要です。

- 保存行為(現状維持を目的とした手入れや修繕等)

- 管理不全土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!