不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

【代襲相続と相続登記】数次相続・相続放棄との決定的な違いと戸籍収集の難しさ

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年10月15日

代襲相続とは?

代襲相続の基本・定義

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始以前に死亡、または相続欠格や廃除によって相続権を失った場合に、その人の子や孫が代わりに相続することを指します。

これは、民法で定められた制度であり、被相続人の財産が、より下の世代に承継されるようにするためのものです。例えば、被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が、子に代わって相続人となります。

この制度は、家族関係の複雑化や、相続における公平性を考慮して設けられており、相続人の範囲や相続分を決定する上で重要な役割を果たします。代襲相続は、相続人となるべき人が予期せず相続権を失った場合に、その血縁を維持し、財産を承継させるための法的な仕組みです。この制度により、相続は単に世代交代だけでなく、家族の絆を繋ぐ役割も担っています。

相続の基礎知識【ケース別相続】

代襲相続が発生するケース

代襲相続が発生する主なケースは、以下の3つです。

- 相続人が被相続人よりも先に死亡した場合

これが最も一般的なケースです。例えば、親が亡くなる前に子が亡くなっている場合、その子(親の孫)が代襲相続人となります。 - 相続人が相続欠格となった場合

相続欠格とは、相続人が被相続人に対して重大な不正行為を行った場合に、法律によって相続権を剥奪されることを指します。例えば、被相続人を殺害した場合などが該当します。 - 相続人が廃除された場合

廃除とは、被相続人が、相続人に対して虐待や侮辱などの著しい非行があった場合に、家庭裁判所の審判を経て、その相続人の相続権を剥奪することを指します。ただし、廃除が認められるには、相当な理由が必要です。

これらのケースに該当する場合、本来相続人となるはずだった人の直系卑属(子や孫など)が、代襲相続人として相続権を引き継ぎます。

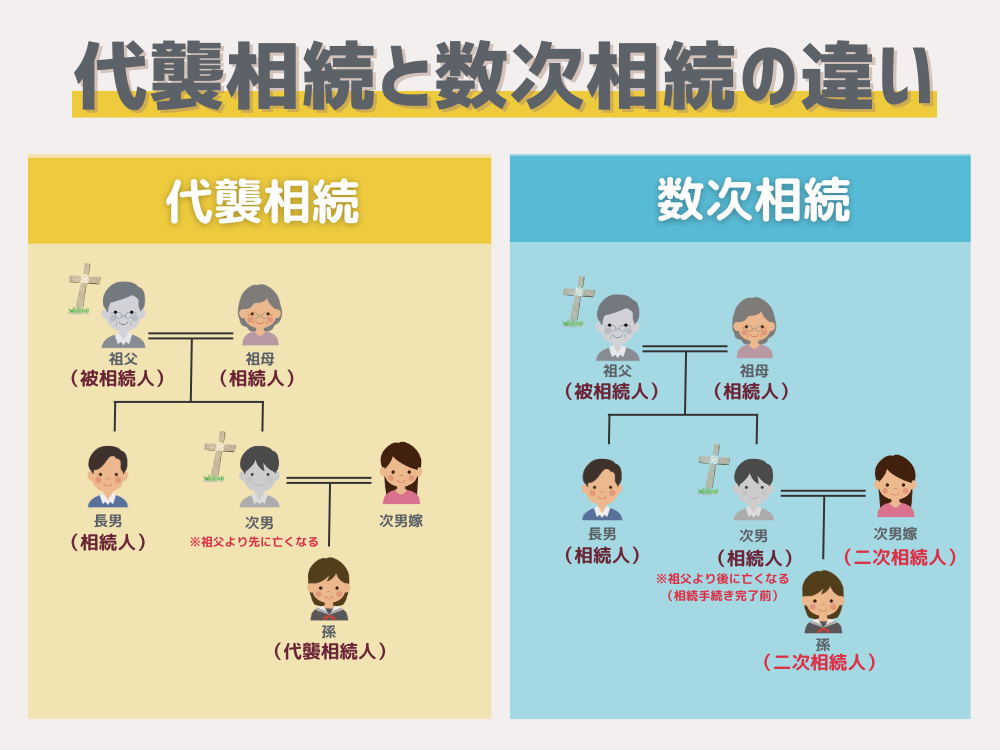

数次相続と代襲相続の違い

数次相続とは、被相続人が亡くなり相続が開始したが、相続人間で遺産分割協議を終える前に、相続人が亡り、さらに相続が解することです(二次相続)。

数次相続が発生した場合は、先の相続(一次相続)の相続分を、二次相続で相続しているため、一次相続の遺産分割協議には、二次相続の相続人全員が加わることになります。

数次相続と代襲相続は、被相続人と相続人のどちらが先に亡くなったかによって違います。

数次相続の相続登記を徹底解説|義務化対応・未登記解消の流れと必要書類

相続放棄との決定的な違い

代襲相続が発生する原因は、被代襲者の「死亡」「欠格」「廃除」の3つに限定されている。これに対し、相続放棄をした場合は代襲相続が発生しないという点が決定的に重要である。

相続放棄が成立すると、放棄をした者は「最初から相続人ではなかったもの」とみなされるため、相続権そのものが消滅する。つまり、次世代に引き継ぐべき相続権が最初から存在しないことになり、代襲相続の前提条件が満たされない。

この原則を理解することで、「親が借金を理由に相続放棄をしたが、孫が代襲相続によって負債を負うのではないか」という一般的な誤解を明確に否定できる。相続放棄によって、その系統への相続権の承継は完全に遮断されるのである。

再代襲の範囲の

代襲相続は、直系卑属(子、孫、ひ孫など)に対しては世代を下って無制限に発生する。

しかし、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合、代襲相続は甥・姪(兄弟姉妹の子)までで止まり、甥・姪の子(兄弟姉妹の孫以降)には代襲相続は発生しないという決定的な制限がある。

代襲相続人とは?代襲相続の範囲と相続分

代襲相続人と通常の相続人の違い

代襲相続人は、本来相続人となるはずだった人が死亡や欠格、廃除によって相続権を失った場合に、その人の代わりに相続する人のことを指します。

一方、通常の相続人は、被相続人の配偶者や子、親など、法律で定められた相続順位に基づいて直接相続する人です。

代襲相続人と通常の相続人の主な違いは、相続権の発生原因にあります。通常の相続人は、被相続人との身分関係に基づいて相続権を取得しますが、代襲相続人は、本来相続人となるはずだった人の地位を受け継いで相続権を取得します。つまり、代襲相続は、相続人の死亡などによって生じる、いわば二次的な相続の形と言えます。

また、代襲相続人の相続分は、本来相続人となるはずだった人の相続分を引き継ぎます。例えば、子が2人いて、そのうち1人が死亡している場合、もう1人の子と、死亡した子の代襲相続人である孫が、それぞれ2分の1ずつ相続することになります。

代襲相続人になる人の範囲と優先順位

代襲相続人になれるのは、被相続人の直系卑属、つまり子、孫、ひ孫と、下の世代に続いていきます。兄弟姉妹が相続人の場合は、その子(被相続人から見て甥、姪)までが代襲相続人になることができます。配偶者には代襲相続という概念はありません。

優先順位としては、まず被相続人の子が代襲相続人となり、子がいない場合は孫、孫がいない場合はひ孫というように、世代が下がるにつれて順位が下がっていきます。

この範囲と優先順位は、民法によって明確に定められており、相続におけるトラブルを未然に防ぐための重要なルールとなっています。相続が発生した際には、これらのルールを正確に理解し、適切な手続きを行う必要があります。

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、原則として、本来相続人となるはずだった人が受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。

例えば、被相続人の子が2人いて、そのうち1人がすでに亡くなっている場合、残りの1人の子と、亡くなった子の代襲相続人である孫が、それぞれ2分の1ずつ相続することになります。もし、代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を均等に分け合います。

例えば、亡くなった子に2人の子供(被相続人の孫)がいる場合、その2人の孫が、亡くなった子が受け取るはずだった2分の1の相続分を、さらに半分ずつ分け合うことになります。したがって、それぞれの孫の相続分は4分の1となります。

相続分は、遺言によって変更することも可能です。ただし、遺留分を侵害するような内容の遺言は、後々トラブルの原因となる可能性があるため、注意が必要です。遺留分とは、相続人に保障された最低限の相続分のことで、兄弟姉妹以外の相続人には認められています。

甥・姪が代襲相続人となる場合の注意点

甥や姪が代襲相続人となる場合、注意すべき点がいくつかあります。

まず、甥や姪は、兄弟姉妹が相続人となる場合にのみ代襲相続人となることができます。つまり、被相続人に子や親がいる場合は、甥や姪は代襲相続人にはなれません。

次に、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであるという点です。つまり、甥や姪がすでに亡くなっている場合でも、その子(被相続人から見て大甥、大姪)は代襲相続人にはなれません。

また、甥や姪が代襲相続人となる場合、相続税の2割加算の対象となる可能性があります。相続税法では、被相続人の一親等の血族(配偶者、子、父母)以外の人が相続する場合、相続税額が2割加算されるという規定があります。甥や姪は、被相続人から見て三親等の血族にあたるため、この規定が適用される可能性があるのです。ただし、被相続人の養子となっている場合は、一親等の血族とみなされるため、2割加算の対象にはなりません。

代襲相続人の遺留分

孫(直系卑属)が代襲相続人となる場合

被相続人の子が死亡等により相続権を失い、その子である孫が代襲相続人となる場合、孫には遺留分が認められる。

これは、本来の相続人である「子」が直系卑属として遺留分権利者に該当するためである。代襲相続の本質は被代襲者の相続上の地位を包括的に承継することにあるため、孫は親が有していた遺留分の権利もそのまま引き継ぐことになる。

したがって、被相続人が遺言によって孫の相続分を極端に減少させた場合でも、孫は遺留分侵害額請求権を行使して、最低限保障された相続財産を確保できる。

甥・姪(兄弟姉妹の子)が代襲相続人となる場合

被相続人の兄弟姉妹が死亡等により相続権を失い、その子である甥・姪が代襲相続人となる場合、甥・姪には遺留分が認められない。

民法は、兄弟姉妹を法定相続人として認めているものの、配偶者や直系血族と比較して被相続人との関係が相対的に薄いという理由から、兄弟姉妹には遺留分を付与していない。代襲相続人は被代襲者の権利をそのまま承継する立場にあるため、本来の相続人である兄弟姉妹に遺留分が認められていない以上、その代襲者である甥・姪にも遺留分は発生しない。

この結果、被相続人が遺言によって甥・姪に一切財産を相続させない内容を定めた場合でも、甥・姪は遺留分侵害額請求権を行使することができず、法的救済手段を持たないことになる。

実務上の重要性

この違いは、遺言作成や相続対策において極めて重要な意味を持つ。直系卑属が代襲相続人となるケースでは遺留分を考慮した遺産配分が必須となる一方、兄弟姉妹の代襲相続が想定されるケースでは、被相続人の遺言による財産処分の自由度が大きく広がる。相続人の範囲と遺留分の有無を正確に把握することが、適切な相続設計の前提条件となる。

代襲相続の場合の相続登記の流れ

代襲相続が発生した場合、通常の相続と同様に、以下の流れで手続きを進めていくことになります。

- 相続人の確定

誰が相続人となるのかを確定させる必要があります。被相続人の戸籍謄本などを取得し、相続人を調査します。代襲相続が発生している場合は、代襲相続人の戸籍謄本も取得し、代襲関係を証明する必要があります。 - 遺産の確定

被相続人が遺した財産を確定させます。不動産、預貯金、有価証券など、すべての財産を洗い出し、その評価額を算出します。 - 遺産分割協議

相続人全員で、遺産をどのように分割するかを話し合います。遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。 - 相続登記の申請

遺産分割協議書に基づいて、法務局へ相続登記の申請をします。

代襲相続の場合の相続登記の必要な書類

代襲相続の手続きには、通常の相続手続きに加えて、代襲相続人であることを証明するための書類が必要になります。

具体的には、以下の書類が必要となります。

- 被相続人の戸籍謄本

出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。これにより被相続人の相続人を確定させます。代襲相続の場合は、これに加えて被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)も必要となります。 - 相続人全員(代襲相続人を含む)の戸籍謄本

相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。代襲相続人が、本来相続人となるはずだった人の子や孫であることを証明するために必要です。 - 相続関係説明図

戸籍謄本等の原本還付をするのに必要です。 - 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押印する印鑑の証明として必要です。 - 遺産分割協議書

相続人全員で遺産の分割方法について合意した内容を記載した書類です。 - その他

不動産登記簿謄本、登記済権利証など、状況によって追加で必要となります。

代襲相続の問題点・注意点

相続人の確認が複雑になる

代襲相続が発生すると、相続人の確認が通常よりも複雑になる傾向があります。なぜなら、代襲相続人は、被相続人の直系卑属だけでなく、兄弟姉妹の甥や姪も含まれる場合があるからです。

また、代襲相続人が複数いる場合や、さらに代襲相続が発生している場合など、相続関係が複雑に入り組んでいることもあります。

このような場合、相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、相続関係を正確に把握する必要があります。この作業は、時間と労力がかかるだけでなく、専門的な知識も必要となるため、一般の方にとっては非常に困難な場合があります。

もし、相続人の確認が難しいと感じたら、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、戸籍謄本の収集や相続関係の調査を代行してくれるだけでなく、相続に関する様々なアドバイスも提供してくれます。

遺産分割協議が難航する可能性がある

代襲相続が発生すると、遺産分割協議が難航する可能性が高まります。その理由の一つとして、相続人の数が増えることが挙げられます。相続人が増えれば、それぞれの意見や主張が異なり、合意形成が難しくなることがあります。

特に、代襲相続人は、被相続人との関係が希薄な場合もあり、遺産分割に対する考え方が他の相続人と異なることがあります。また、代襲相続人が未成年者である場合や、判断能力が不十分な場合は、遺産分割協議に参加することができないため、手続きがさらに複雑になることがあります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできますが、調停は時間と費用がかかるだけでなく、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。

遺産分割協議を円滑に進めるためには、相続人全員が十分に話し合い、それぞれの意見を尊重することが重要です。

代襲相続における専門家(司法書士・弁護士)の役割

司法書士の役割

代襲相続が発生した場合、司法書士は主に以下の役割を担います。

- 相続人調査

戸籍謄本などを収集し、相続人を確定する。代襲相続の場合、相続関係が複雑になることが多いため、正確な相続人調査が不可欠です。 - 相続放棄の手続き

相続放棄を希望する相続人のために、家庭裁判所への申述手続きを代行します。 - 遺産分割協議書の作成

相続人全員で合意した遺産分割の内容を、法的に有効な書面として作成します。 - 不動産の名義変更

相続した不動産の名義を、被相続人から相続人に変更する手続きを行います。

司法書士は、相続に関する法的な手続きの専門家であり、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更など、煩雑な手続きをスムーズに進めるサポートをしてくれます。

特に、不動産を相続する場合は、司法書士への依頼が不可欠と言えるでしょう。また、相続放棄の手続きも、期限があるため、早めに司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士の役割

代襲相続が発生した場合、弁護士は主に以下の役割を担います。

- 遺産分割協議の代理

相続人同士の意見が対立し、遺産分割協議がまとまらない場合に、相続人の代理人として交渉を行います。 - 遺産分割調停・審判の代理

遺産分割協議でまとまらなかった場合、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続きを、相続人の代理人として行います。 - 相続に関する紛争解決:遺産分割だけでなく、遺言の有効性や遺留分侵害など、相続に関する様々な紛争の解決をサポートします。

弁護士は、法律の専門家として、相続に関する紛争解決や法的な問題に対応してくれます。遺産分割協議が難航している場合や、相続に関するトラブルが発生している場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

代襲相続に関するよくある質問

代襲相続はどのように始まりますか?

代襲相続は、本来相続人となるはずだった人が、被相続人の死亡以前に死亡していた場合、または相続欠格や廃除によって相続権を失った場合に開始されます。

この時点で、その相続人の直系卑属(子や孫など)が、代襲相続人として相続権を引き継ぎます。代襲相続が開始されるかどうかは、被相続人の死亡時に確定します。

例えば、被相続人の子がすでに亡くなっている場合でも、その子に代襲相続人がいなければ、代襲相続は発生しません。

代襲相続の開始は、相続手続きを進める上で重要なポイントとなるため、相続人の調査を慎重に行う必要があります。もし、代襲相続が発生しているかどうか判断が難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

代襲相続ができない場合はありますか?

代襲相続ができないケースも存在します。

例えば、相続放棄をした人の子どもは代襲相続人にはなれません。相続放棄は、その相続に関する一切の権利を放棄する意思表示であるため、代襲相続権も放棄したとみなされるからです。

また、被相続人の配偶者には代襲相続という概念がないため、配偶者が先に亡くなっていたとしても、その子どもが代襲相続することはありません。

さらに、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであるため、甥や姪が既に亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見て大甥や大姪)が代襲相続することはありません。

これらのケースに該当する場合は、代襲相続は発生せず、他の相続人が相続することになります。

代襲相続人がまだ未成年の場合、どうなりますか?

代襲相続人が未成年の場合、その未成年者は単独で遺産分割協議に参加したり、相続手続きを行ったりすることができません。

未成年者の場合、親権者が法定代理人として、その未成年者を代理して遺産分割協議に参加したり、相続手続きを行ったりすることになります。

もし、親権者がいない場合や、親権者が相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。特別代理人は、未成年者の利益を保護するために、遺産分割協議や相続手続きを代行する役割を担います。

未成年者が相続人となる場合は、手続きが複雑になるため、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

代襲相続は、相続人となるべき人が、相続開始以前に死亡などの理由で相続権を失った場合に、その人の子孫が代わりに相続する制度です。

代襲相続が発生すると、相続人の確定が複雑になったり、遺産分割協議が難航したりする可能性があります。また、相続税の負担が増加するケースもあるため、注意が必要です。

代襲相続が発生した場合は、相続手続きをスムーズに進めるために、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家は、相続人調査や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更などの手続きを代行してくれるだけでなく、相続に関する様々なアドバイスも提供してくれます。

代襲相続は、相続に関する知識がない方にとっては、非常に複雑で難しい手続きとなる可能性がありますが、専門家のサポートを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!