不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

親から子への家・土地の名義変更ガイド|相続登記と生前贈与の手続き・税金比較

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年10月15日

親から子へ不動産の名義変更する方法としては、主に相続と贈与が考えられます。知りたい情報をお選びください。

相続登記(親が亡くなっている場合)の手続きと費用

両親が亡くなったら遺産は全て子が相続

両親ともに亡くなり、子だけがいる場合は、子が全て相続しますので、子の名義に相続登記することになります(※亡くなった親が遺言書を残していた場合は、基本的には遺言書に従って分配されます。)。

子が1名のみであれば、自動的に全てを子が相続します。子が複数いる場合は、子全員の話し合い(遺産分割協議)で誰の名義にするか決めることになります。子複数名で共有する(共有名義)も可能です。

子供全員での遺産分割協議

亡くなった親が遺言書を残さず、子供が複数人いる場合は、遺産については子全員で分けることになります。

預貯金、不動産、有価証券など遺産の全てが遺産分割の対象です。子全員で話し合えば、全てを1名が相続することも可能ですし、自宅は長男、預貯金は二男と三男で分けるなどの方法も、全て平等に相続することも自由に設定可能です。

遺産分割協議は子全員で成立させる必要があるので、1人でも反対の兄弟がいると成立しません。兄弟の仲が悪く話し合いできない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停なども考えられます。家庭裁判所の調停でも上手く話し合いが整わない場合は、家庭裁判所での審判になります。

遺産分割協議・調停・審判について

相続登記するには相続しない兄弟の協力も必要

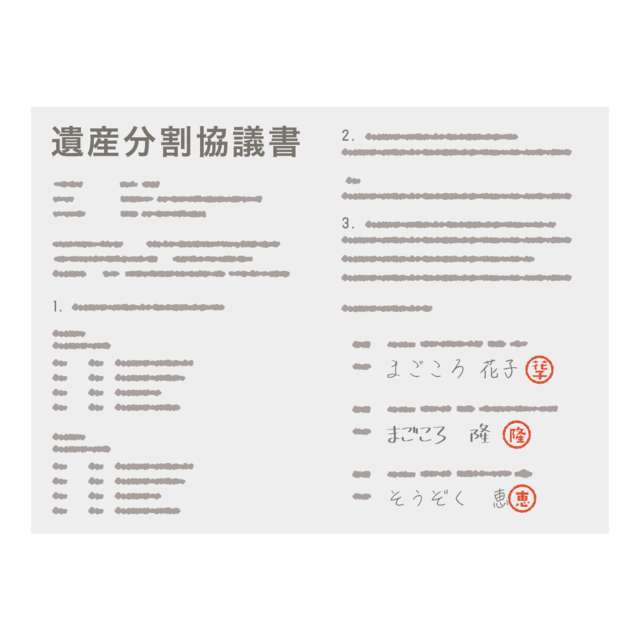

不動産を相続する人が決まったら、その相続人へ名義変更することになります。相続登記の申請には他の兄弟の協力も必要です。

具体的には、遺産分割協議書への署名押印(実印)してもらいます。また、他の兄弟の印鑑証明書や戸籍謄本(抄本)も必要になりますので、用意してもらいます。

兄弟間の口約束の内容で相続登記はできないので、法務局にも遺産分割協議が成立したことを証明する必要があります。

兄弟が親よりも先に亡くなっている場合

両親より兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、先に亡くなった兄弟姉妹は相続人になりませんが、兄弟姉妹の子(親から見て孫)が代わりに相続することになります。これを代襲相続と呼びます。

先に亡くなった兄弟姉妹に子が複数いる場合は、その子全員が相続人に該当しますので、遺産分割協議をするにはその全員が参加し承諾する必要があります。

相続登記の書類については相続人(遺産分割協議参加者)全員の署名押印や、印鑑証明書、戸籍謄本(抄本)が必要なのは同様です。なお、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等が追加で必要になります。

代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続分をわかりやすく解説

相続人の1名が相続放棄した場合

相続人である兄弟姉妹の誰かが家庭裁判所で相続放棄した場合、その兄弟姉妹は最初から相続人でなかったとして取り扱います。

両親より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続として、兄弟姉妹の子が相続人になりましたが、相続放棄の場合は代襲相続しません。

相続登記のの書類については、相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書が必要なります。相続放棄した兄弟姉妹の印鑑証明書や、遺産分割協議書等への署名押印は不要です。

相続人である子供全員が相続放棄すると、相続関係が大きく変わります。子が全員相続放棄すると、亡くなった親に子がいなかった場合と同様に、次順位の相続人が相続することになります。親の親(祖父母)が存命であれば祖父母が相続人になり、祖父母等が亡くなっている場合は、親の兄弟が相続人となります。

【相続放棄と相続登記の完全ガイド】手続き・費用・注意点を司法書士が解説

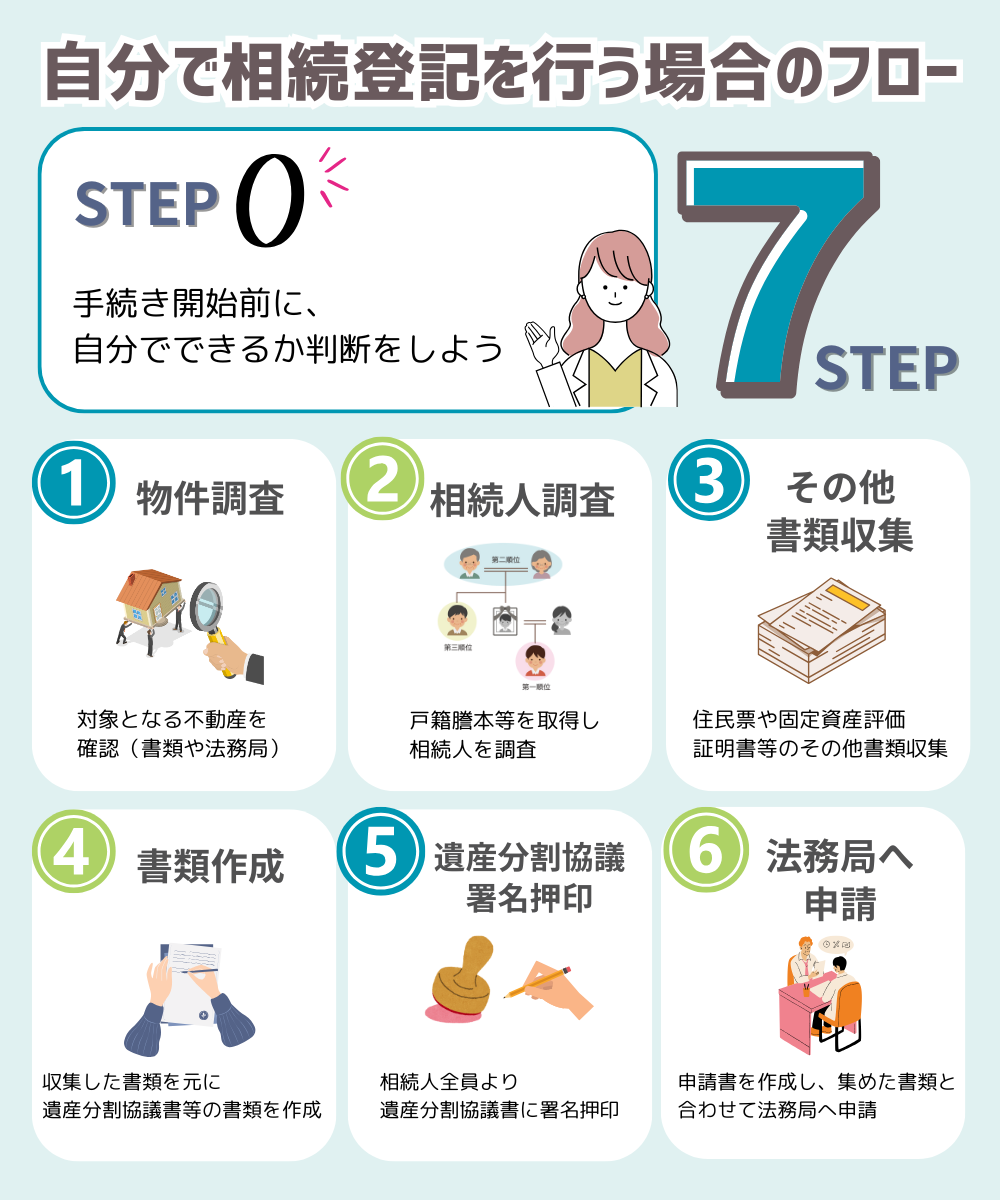

義務化に対応!相続登記の7ステップ徹底解説

【STEP 0】自分で相続登記できるか判断

手続き開始前にセルフチェックが重要です。途中で断念しても費用は変わらない可能性があるため、平日に動ける時間があるか、調べる能力があるかを事前検討しましょう。

【STEP 1】物件調査(登記簿確認)

登記事項証明書を取得し、現在の名義を確認します。亡父名義と思ったら祖父名義のままだったというケースもあり、私道などの見落としにも注意が必要です。

【STEP 2】相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。

【STEP 3】その他必要書類の収集

- 相続人の住民票

- 固定資産評価証明書

- 登記事項証明書

【STEP 4】遺産分割協議書の作成

相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成。不動産の表示は登記簿通りに正確に記載し、全員が実印で押印します。

【STEP 5】登記申請書の作成

登記の目的、原因、相続人情報、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)等を記載した申請書を作成します。

【STEP 6】法務局へ申請

不動産所在地を管轄する法務局に、作成した書類を提出します。登記完了後は登記識別情報を期限内に必ず受領しましょう。

面倒な相続登記を自分でやる方法を7STEPで解説!手続きの流れ・費用・必要書類

相続登記の必要書類と戸籍謄本の収集難易度

被相続人(亡くなった方)の書類

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡まで)【難易度高い】

籍地の市区町村役場で取得。最も収集が困難な書類です。出生までさかのぼるため複数の役所から取得が必要で、古い戸籍は解読が難しく、本籍地の移動が多いと追跡も複雑になります。ただし、令和6年4月から広域交付制度が開始され、取得しやすくなりました。

住民票の除票または戸籍の附票

後の住所地または本籍地の市区町村役場で取得。

相続人の書類

相続人全員の戸籍謄本

籍地の市区町村役場で取得。被相続人死亡後に作成されたものが必要。

相続人全員の印鑑証明書

所地の市区町村役場で取得。実印での押印必須。

不動産を取得する相続人の住民票

住所地の市区町村役場で取得。

自分で作成する書類

遺産分割協議書【難易度高い】

自分で作成する書類で作成難易度が高いです。不動産の表示を登記簿通りに正確に記載し、被相続人の本籍地や死亡日も戸籍通りに記載する必要があります。相続人全員が実印で押印。相続人が1名、法定相続分での相続、遺言書がある場合は不要。

登記申請書

法務局の雛形を自分の状況に合わせて作成。

相続関係説明図

家系図のような図。戸籍謄本の原本還付に便利。

その他

固定資産評価証明書

動産所在地の市区町村役場で取得。登録免許税(評価額の0.4%)の計算用。当年度のものが必要。

登記事項証明書(登記簿謄本)

法務局で取得。確認用(正式な添付書類ではない)。

【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可

相続登記にかかる費用(相続税、登録免許税、司法書士費用)

相続登記には①登録免許税、②証明書取得等の実費、③司法書士報酬の3種類の費用がかかります。自分で手続きする場合は①②のみ、司法書士に依頼する場合は①②③すべてが必要です。

① 登録免許税【必須・誰がやっても同額】

登録免許税は固定資産評価額の0.4%です。例えば評価額1,000万円なら4万円、3,000万円なら12万円、5,000万円なら20万円、1億円なら40万円となります。

免税措置として、100万円以下の土地は非課税です。また相続により土地を取得した相続人が登記前に死亡した場合も一定条件で免税されます。

② 証明書取得等の実費【数千円〜1万円程度】

各種証明書の取得に手数料がかかります。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍は各750円、住民票・印鑑証明書・固定資産評価証明書は各300円程度、登記事項証明書は600円です。

郵送で証明書を請求する場合は定額小為替の手数料が1枚につき200円かかり、往復の郵送費も必要です。また法務局や役所への交通費も別途かかります。証明書の取得費用は取得する書類の数によりますが、一般的には5,000円〜10,000円程度が目安です。

③ 司法書士報酬【依頼した場合のみ】

司法書士報酬は自由化されており事務所ごとに異なりますが、比較的シンプルな案件であれば5〜15万円程度が相場です。地域によっても異なり、事案の内容や難易度によって変動します。

報酬が高くなる要因として、物件数(筆数)が多い、相続人が多数いる、数次相続が発生している、不動産の評価額が高額、相続関係が複雑などがあります。相続が何十年も放置され相続人が数十人〜100人超となるケースや、田畑や山林が何十筆もあるケースでは、司法書士報酬だけで数十万円~100万円以上になることもあります。

費用総額の目安

自分で手続きする場合は登録免許税と証明書代の実費のみで、評価額によりますが概ね5万円〜15万円程度です。司法書士に依頼する場合はこれに司法書士報酬が加わり、総額で10万円〜30万円程度が一般的です。

具体例として、評価額1,000万円のシンプルなケースでは、登録免許税4万円、証明書等実費5,000円程度、司法書士報酬9万円程度で、合計15万円前後となります。

費用を抑えるには

自分で手続きすれば司法書士報酬(5〜15万円程度)を節約できます。

ただし、書類収集や申請書作成に多くの時間と労力がかかり、ミスのリスクもあります。私道などの物件漏れや記載ミスは後々大きなトラブルになる可能性があるため、費用だけでなく確実性も考慮して判断しましょう。

不動産は重要な財産なので、安心できる専門家に依頼し確実に手続きすることをおすすめします。

相続登記にかかる3種類の費用と司法書士の報酬相場・手数料を解説

司法書士へ相続登記の無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

生前贈与による名義変更(親がご存命の場合)の手続きと税金

親がご存命中にタダで貰えば贈与

土地・家などの不動産を親から子へタダで譲ればそれは贈与に該当します。

贈与は相続と違い、贈与者(親)と受贈者(子)の二人だけの契約で手続きが可能で、他の親族等の承諾は不要です。

不動産の贈与の場合は、特に贈与税に注意が必要です。贈与税は評価額によっては高税率となり(最大55%)、特例などの利用ができないと現実的には贈与できない場合もあります。

生前贈与による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)

贈与税の特例制度(相続時精算課税、暦年贈与)の活用

暦年贈与(基礎控除)

年間110万円までの贈与が非課税になる最も一般的な制度です。不動産のように評価額が高い財産でも、毎年110万円以内の持分割合を計算して贈与すれば、贈与税をかけずに段階的に名義変更できます。

実務上の課題 土地は路線価、建物は固定資産評価額を基準に、贈与する持分が110万円以下に収まるよう慎重に計算が必要です。毎年所有権移転登記が必要なため、その都度登録免許税や司法書士費用がかかります。

最大のリスク:定期贈与認定 暦年贈与で最も注意すべきは定期贈与と認定されるリスクです。「最初から毎年一定額を○年間贈与する」という単一の契約とみなされると、個々の年が110万円以下でも契約総額に対して初年度に一括課税されます。

定期贈与を回避する対策

- 毎年、贈与契約書を作成・保管する

- 贈与の時期、金額、財産の種類を分散させる

- 受贈者が財産を自由に管理(名義預金の回避)

- あえて110万円を超える額(例:120万円)を贈与し申告する戦略も有効

相続時精算課税制度

制度の概要 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで非課税となる特例です。贈与した財産は贈与時の価格で評価され、贈与者死亡時の相続財産に合算されます。2,500万円を超える部分は20%の贈与税がかかりますが、相続時に精算されます。

2024年税制改正で劇的に使いやすく 2024年から年間110万円の基礎控除が新設されました。この年間110万円以下の贈与は、贈与税が非課税なだけでなく、相続時に相続財産へ加算する必要がなく(生前贈与加算の対象外)、贈与税の申告も不要です。これにより「暦年贈与のメリット」と「多額の控除枠」を併せ持つ強力な制度になりました。

メリット

- 贈与時の評価額で固定されるため、将来値上がりが予想される不動産に有効

- 収益を生む賃貸不動産の贈与にも効果的

- 年間110万円以下の贈与は相続加算なし

致命的なデメリット 相続時精算課税で贈与された不動産は、小規模宅地等の特例(最大80%評価減)が適用できません。この特例は相続税対策で最も強力な節税策のため、相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える見込みがある場合、相続税が大幅に増加するリスクがあります。また、一度選択すると暦年課税に戻れません。

慎重な判断が必要 必ず税理士による相続税シミュレーションを行い、小規模宅地等の特例を放棄するデメリットと、2,500万円の特別控除を使うメリットを比較してから選択しましょう。

贈与税がかからないで家や土地などの不動産を名義変更することはできる?

生前贈与による名義変更の無料相談はこちら

相続と贈与、どちらが最も有利か?

基本的な考え方

生前贈与と相続のどちらが得かは、家族の状況や目的によって異なります。税金、手続き、家族関係、タイミングを総合的に判断する必要があります。

税金面の比較

登録免許税と不動産取得税:相続が圧倒的に有利 評価額2,000万円の不動産の場合、相続は8万円ですが、生前贈与は約64万円(登録免許税40万円+不動産取得税24万円)かかります。相続の登録免許税は0.4%、贈与は2%と5倍の差があり、不動産取得税は相続では非課税です。

贈与税・相続税:単純比較は不可能 贈与税は贈与する不動産のみ、相続税は全財産が対象です。配偶者控除や相続時精算課税などの特例も考慮し、税理士によるシミュレーションが必須です。

手続きの複雑さ

生前贈与:シンプルで2人だけで完結。書類も少なく、他の相続人の協力不要。

相続:複雑で戸籍収集や遺産分割協議が必要。相続人全員の協力が必要で時間もかかります。

争族リスク

相続は本人の死後の話し合いで揉めやすく、遺産分割協議でトラブルになりがちです。

生前贈与は本人が生きている間に意思確認でき、争族予防に有効です。ただし遺留分侵害の問題は残ります。

小規模宅地等の特例

相続の場合、居住用土地の評価額を最大80%減額できる強力な節税制度が使えます。評価額5,000万円が1,000万円として評価されます。生前贈与では使えないため、高額な自宅を持つ方は相続が圧倒的に有利です。

生前贈与を選ぶべきケース

- 相続人間の関係が悪く争族が予想される

- 特定の人に確実に財産を渡したい

- 認知症対策で早めに名義変更したい

- 将来値上がりが予想される不動産

- 相続財産が基礎控除内(相続税がかからない)

相続を選ぶべきケース

- 手続き費用を抑えたい

- 小規模宅地等の特例を使いたい

- すぐに資金を準備できない

- 配偶者に自宅を残したい

- 高額な相続税が見込まれる場合(計画的な生前贈与と組み合わせる)

ポイント

資産が多い方は、低い税率のうちに計画的に贈与することで、将来の高い税率での相続を避けられる可能性があります。目先の贈与税を恐れず長期的視点が重要です。

生前贈与も相続も一長一短があり、「絶対的な正解」はありません。専門家(税理士・司法書士)に相談し、シミュレーションを行って判断しましょう。

家や土地の名義変更、生前贈与と相続、あなたにとって本当に『得』なのはどちら?専門家が5つの視点から徹底解剖

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!