不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |

|---|

ご相談は無料で承ります!

人が亡くなったとき本人確認書類はどうする?|免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポートの扱いまとめ

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2026年2月7日

人が亡くなったときに必要となる本人確認書類とは?

本人確認書類が必要になるシーン(死亡届・年金・保険・銀行口座など)

人が亡くなった後には、多くの手続きで本人確認書類が関わってきます。たとえば、市区町村役場への死亡届の提出や年金受給停止・遺族年金の申請、健康保険の資格喪失手続き、さらには銀行口座の解約や相続手続きなどです。

これらの場面では、遺族の身分証明書が基本的に必要になります。

返納が必要な書類と、申請に使う書類がある

本人確認書類は、用途によって大きく2つに分類されます。

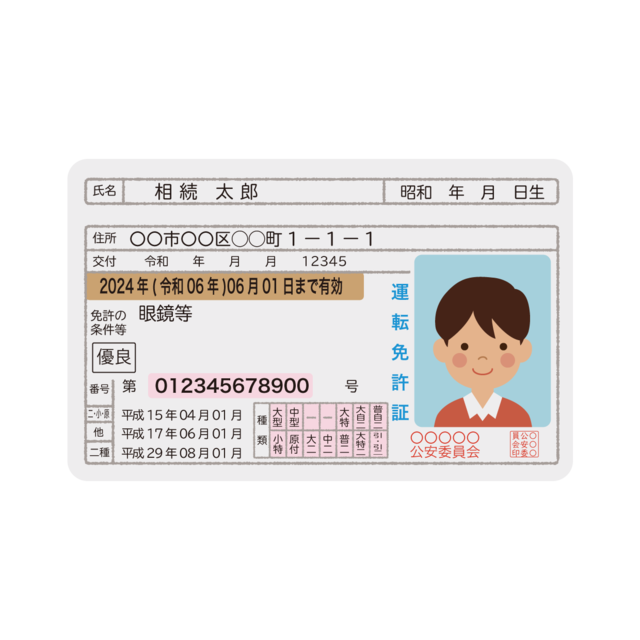

1つ目は「返納(返却)が必要な書類」です。運転免許証、健康保険証、パスポートなどは、基本的に返納が推奨される書類に該当します。

2つ目は「各種手続きの申請に利用する書類」で、マイナンバーカードや年金手帳などがこれにあたります。これらは年金や保険金の請求といった、亡くなった方に関する手続きで情報を確認するために使用される場合があります。

返納は慌てなくてOK、まずは必要な手続きに活用する

本人確認書類の返納は急いで行う必要はありません。

葬儀などで忙しい中、すぐにすべてを返却するのは難しいため、まずはそれらの書類を使って必要な各種手続きを済ませることが大切です。返納を忘れていても、一定の条件下では自動的に無効になる書類もありますし、手続き後に返せば問題ありません。

したがって「すぐ捨てる・返す」のではなく、「当面は保管して必要な申請に使ってから返納」するようにしましょう。

| 書類 | 返納義務 | 返納先 | 返納しない場合のリスク | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 運転免許証 | なし | 警察署または運転免許センター | 更新通知が届く、悪用のリスク | 法的義務はないが返納が望ましい |

| マイナンバーカード | なし | 市区町村役場 | 個人情報流出のリスク | 死亡届受理で自動失効 |

| 健康保険証 | あり | 国民健康保険:市区町村 会社の健康保険:勤務先 | 不正利用のリスク | 死亡後14日以内を目安 |

| パスポート | あり | 都道府県の旅券事務所(パスポートセンター) | 悪用のリスク | 法律で返納義務あり |

| 年金手帳 | なし | ― | なし | 返納不要、基礎年金番号確認に使用 |

運転免許証の扱い方

返納は必ず必要?そのまま持っていてもいい?

亡くなった方の運転免許証について、法律上の返納義務はありません。死亡時点で免許証の効力は失われており、返納しなくても罰則はなく、有効期限が過ぎれば自動的に失効します。

しかし、免許証を手元に残しておくといくつかの問題が生じる可能性があります。更新通知が届き続けることがあるほか、万が一紛失した場合には第三者に悪用されるリスクも考えられます。

こうした理由から、法的な義務はないものの、故人の名誉を守り悪用を防ぐために、免許証は返納することが望ましいとされています。遺族の方が警察署や運転免許センターに持参すれば、手続きを行うことができます。

どこに返すの?警察署?免許センター?

運転免許証の返納手続きは、最寄りの警察署または運転免許センターで行うことができます。窓口には「運転免許証返納届」の用紙が備え付けられていますので、必要事項を記入して提出する流れになります。

地域によっては、派出所や交番でも受け付けてくれる場合があります。遠方にお住まいで運転免許センターへの来訪が難しい場合などは、事前に電話で問い合わせることで、最寄りの窓口や手続き方法について案内してもらえるでしょう。

手続き自体は比較的簡単ですので、ご都合の良いタイミングで対応されることをお勧めします。

返納するときに必要なものは?

免許証返納の際には、以下のものを持参します。

- 亡くなった方の運転免許証

- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書の写し、戸籍除票など)

- 届出に来る人の本人確認書類(運転免許証などの身分証)

窓口で所定の書類に記入し提出すると手続き完了です。なお、印鑑を求められる場合もあるため、念のため持参すると安心です。

返さなかった場合のデメリットはある?

返納しなくても法律上の罰則や強制はありません。未返納のまま放置した場合、免許証は次回更新時期までに更新しなければ、その時点で手続き上も自動的に失効となります。

ただし、有効期限内であれば免許更新の案内が届き続けるため、その都度対応する必要が生じます。また、手元に置いたままにしておくと、紛失や盗難による不正利用のリスクがあります。万が一悪用された場合、故人の名誉が損なわれるだけでなく、深刻なケースでは法的な契約を勝手に結ばれてしまう可能性もあります。

こうしたリスクを避けるため、不要になった免許証は返納しておくことが望ましいでしょう。もし記念として保管したい場合でも、窓口で穴開け処理(無効化)をしてもらうことをおすすめします。

マイナンバーカードの扱い方

亡くなるとマイナンバーはどうなるの?

亡くなった方のマイナンバーカードは、市区町村に死亡届が受理されると自動的に失効します。つまり、役所に届け出さえすれば、カード自体は無効化され、健康保険証としての利用なども一切できなくなります。

マイナンバー(12桁の個人番号)そのものは、その人に一生ひもづく番号であり、他人に再利用されることはありません。ただし、行政手続き上は死亡と同時にマイナンバーも使われなくなるため、実質的にマイナンバーの機能は停止します。

運転免許証とは異なり、マイナンバーカードについては死亡届の提出によって自動的に処理されるため、遺族が別途返納手続きを行う必要はありません。

返納はどこで?市役所?区役所?

マイナンバーカードに関しては、法令上返納義務はありません。そのため返さずに手元に置いておくことも可能ですが、希望する場合は市区町村役場の窓口で返納手続きを行えます。

具体的には、お住まいの市役所や区役所の市民課などが窓口となります。ただし、自治体によっては返納手続きを特に設けていないところもあります。その場合でも、死亡届の受理によってカードは既に無効化されていますので心配ありません。

返納を希望される場合は、事前にお住まいの市区町村役場に問い合わせて、対応しているかどうか確認すると良いでしょう。返納する・しないにかかわらず、カードの効力は既に失われているため、どちらを選択されても問題はありません。

家族が手続きするときに持っていくものは?

マイナンバーカードを返納する場合は、以下のものを持参します。

- 亡くなった方のマイナンバーカード(または通知カード)

- 届出人(手続きする家族)の本人確認書類(運転免許証など)

- 返納届(市区町村窓口で用紙をもらい記入)

死亡届を提出する際にマイナンバーカードを持参していれば、一緒に処理してもらえる場合もあります。手続きを別々に行う手間を省けるため、可能であれば死亡届提出時に同時に対応してもらうと効率的です。

なお、カードを紛失して見つからない場合は、その旨を役所に伝えれば特段問題はありません。既にカードは無効化されているため、紛失していても悪用される心配はないでしょう。

カードを返さず放置したらどうなる?

マイナンバーカードは死亡届の受理によって自動的に失効していますので、返納しなくても違法にはなりません。

ただし、マイナンバーカードは個人情報の塊でもあるため、放置するのはリスクがあります。心配な場合は、役所での返納手続きを行うか、ハサミを入れて裁断するなどして廃棄すると安全です。特にICチップ内の情報流出を防ぐため、カードは慎重に処分してください。

返納しない場合でも、相続手続きなどで一定期間手元に保管しておき、全ての手続きが完了した後に破棄すれば問題ありません。手続きの状況やご家族の判断に応じて、適切なタイミングで処分されると良いでしょう。

通知カードやマイナンバー記載の住民票はどう扱えばいい?

通知カード(マイナンバー通知書)は、現在マイナンバーカードの交付開始に伴い廃止されたものですが、こちらも返納義務はありません。亡くなった方がお持ちだった通知カードは、その番号を確認する用途が終わればシュレッダーなどで廃棄して構いません。

川崎市の公式回答でも、通知カードや住民基本台帳カードも含めて返却不要であり、手続き完了まで保管しその後破棄するよう案内されています。

また、故人のマイナンバーが記載された住民票(除票)は、相続手続きなどで使う場合がありますが、不要になったら個人番号部分を黒塗りするか裁断して処分しましょう。マイナンバーは重要な個人情報ですので、不要になった書類は適切に処分することが大切です。

健康保険証の扱い方

返却は必須?なくしたらどうなる?

健康保険証(被保険者証)は必ず返却することになっています。亡くなった方が加入していた保険の種類に応じて、保険者(加入先)に死亡の連絡を入れ、保険証を返納する必要があります。

国民健康保険の場合は、死亡届提出後14日以内を目安に市区町村へ届け出て、保険証を返却します。一方、勤務先の健康保険に加入していた場合は、会社経由で保険証を提出すれば、会社が手続きを進めてくれることが多いです。

もし保険証を紛失して見当たらない場合でも、必ずその旨を加入先に伝えてください。紛失報告をしておけば、再発行や悪用防止の対応をとってもらえますので安心です。健康保険証は不正利用されるリスクがあるため、紛失の場合も含めて速やかに連絡することが大切です。

勤務先と市区町村、どっちに返せばいい?

健康保険証の返却先は、加入していた保険によって異なります。

亡くなった方が会社員で健康保険組合や協会けんぽに加入していた場合は、勤務先(会社)の担当部署に保険証を提出します。会社が日本年金機構等へ資格喪失の手続きを行います。

一方、亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村の国保担当窓口に保険証を返却します。死亡届を出していれば資格喪失の届出は不要ですが、保険証の返却自体は必要です。また、亡くなった方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の被保険者がいる場合は、世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要があるため、他の被保険者の保険証も持参してください。

どちらにせよ、勤務先か役所か、加入状況に合わせて返却することになります。保険証に記載されている「保険者」の情報を確認すれば、返却先を判断できます。

期限切れの保険証はどう処分する?

既に有効期限が切れている保険証(例えば以前使っていた古い保険証)が見つかった場合、それは無効のカードなので役所や会社への返却は特に必要ありません。個人情報保護の観点から、ハサミを入れるなど破棄処分してください。

破棄に不安がある場合は、役所に相談すれば引き取ってもらえることもあります。ただし通常、亡くなった方の保険証で有効期限内のものは返却対象になりますので、手続き時には有効な保険証を返すようにしましょう。

期限切れの保険証であっても個人情報が記載されていますので、そのまま廃棄するのではなく、記載内容が読み取れないように裁断してから処分することが大切です。

扶養家族の保険証はどうすればいい?

亡くなった方が扶養者(健康保険の被保険者)だった場合、その方に扶養されていたご家族(被扶養者)の保険証も扱いに注意が必要です。

扶養者が亡くなった翌日から、扶養されていた家族の保険証は使えなくなります。例えば会社員の夫が亡くなり妻と子が扶養に入っていた場合、妻や子は夫の健康保険を継続できないため、国民健康保険等への切り替え手続きが必要です。この際、亡くなった方と扶養家族全員の保険証を返納し、新たに加入する保険で保険証を発行してもらいます。

逆に、亡くなった方が誰かの扶養に入っていたケースでは、その扶養者が保険証を会社や役所に返却することになります(被扶養者の死亡届として処理)。

いずれにせよ、扶養家族分も含めて不要になった保険証は全て返却し、必要なら新しい保険への加入手続きを行ってください。空白期間が生じないよう、速やかに手続きを進めることが大切です。

パスポートの扱い方

亡くなったらパスポートは自動的に失効する?

はい、亡くなった時点でパスポートは法的に効力を失います。

旅券法第18条において「旅券の名義人が死亡したとき」はパスポートが自動的に失効すると定められており、死亡届の提出有無に関係なく効力が消滅します。つまり、ご本人が亡くなった瞬間からそのパスポートは法律上無効であり、以後そのパスポートを使った渡航はできません。

したがって、名義人死亡後のパスポートは単なる無効な書類という扱いになります。マイナンバーカードと同様に、死亡と同時に自動的に効力が失われるため、特別な手続きをしなくてもパスポートとしての機能は停止しています。

返納は必要?どこに持っていけばいい?

パスポートについては、名義人死亡時に返納することが法律で義務付けられています。亡くなった方がお持ちだったパスポートは、できるだけ速やかに都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)へ届け出ましょう。

返納手続きの窓口は原則パスポートセンターですが、自治体によっては市区町村役場で旅券返納を受け付けている場合もあります。

返納時には故人のパスポートと死亡の事実がわかる書類(死亡診断書写しや戸籍謄本など)、届出人の身分証明書を持参し、窓口で一般旅券返納届を提出します。手続き自体は無料で短時間で完了し、その場で旅券に無効印が押されます。

なお、有効期限が過ぎているパスポートでも返納の対象ですので、古いパスポートも含め基本的には届け出てください。運転免許証やマイナンバーカードと異なり、パスポートは法律で返納義務が定められている点が特徴です。

ビザが残っていたらどうする?

パスポートに外国のビザ(査証)が有効な状態で貼付されていても、特別な手続きは不要です。パスポート自体が無効になれば、その中のビザも当然使用できなくなります。

日本のパスポートセンターでは他国のビザに関する手続きは扱っていません。万一、ビザ発給国に死亡を報告したい場合は、その国の大使館や領事館に問い合わせることになりますが、通常はパスポートの返納だけで問題ありません。

ビザが残っていても返納手続きを進め、パスポートを無効化してもらって構いません。パスポートの返納により、自動的にビザも無効となるため、個別にビザの処理を気にする必要はないでしょう。

遺品として残しておいても問題ない?

「記念にパスポートを手元に残したい」という場合もあるでしょう。そのまま無断で保管し続けるのは本来NGですが、正式な手続きを踏めば無効化処理後にパスポートを返却してもらうことが可能です。

旅券法第19条に基づき、返納届提出時に「形見として手元に置きたい」旨を申し出れば、パスポートに穴あけや無効印の処理をしたうえで手元に戻してもらえます。ただし、有効期限が残っている場合も含め、必ず無効化処理をしてもらうことが大切です。

無効手続きをしないまま保管すると、紛失・盗難時に悪用される恐れがあります。処理済みであれば手元に置いて問題ありませんので、返納時に申し出てください。

故人の思い出の品として大切に保管したい気持ちは理解できますが、安全性を確保するためにも、必ず公的な無効化処理を受けることが重要です。

パスポートを失くしていた場合の手続きは?

もし故人のパスポートが見当たらず、紛失してしまった場合でも対応できます。その際は、最寄りのパスポートセンターにその旨を届け出てください。

死亡により旅券は無効とはいえ、現物が紛失していると第三者に拾われ不正利用されるリスクがあります。パスポートセンターでは紛失届を提出することで、その旅券を紛失・盗難旅券リストに登録し、万一悪用されそうな場合も無効と確認できるようにします。

手続きには死亡を証明する書類(戸籍や死亡診断書のコピー等)と届出人の身分証が必要です。警察署に遺失物届を出しておくとなお安心でしょう。

見つからない場合でも、「亡失の届出」をすることで正式に処理できますので、必ずパスポートセンター等に相談してください。パスポートは国際的な身分証明書であるため、紛失時も含めて適切な手続きを行うことが重要です。

年金手帳の扱い方

もう使わないけど、返納は必要?

いいえ、年金手帳(年金手続きに使われていた青い手帳)を返納する必要はありません。

そもそも年金手帳は2022年4月から「基礎年金番号通知書」に切り替わり、交付が廃止されています。亡くなった方の古い年金手帳が手元に残っていても、死亡後にそれを役所や年金事務所へ返却する決まりはありません。

捨てずに保管しておき、後述する遺族年金などの手続きで必要な情報の確認に利用すると良いでしょう。役所から返却を求められることも基本的にはありませんので、返納は不要です。

年金手帳には基礎年金番号など重要な情報が記載されていますので、各種年金手続きの際に役立ちます。処分せず大切に保管しておくことをお勧めします。

遺族年金の申請に使うことがあるって本当?

はい、本当です。年金手帳自体は返さずに済みますが、その中に記載された基礎年金番号がとても重要です。

遺族年金の請求や年金受給停止の手続きでは、亡くなった方の基礎年金番号を申請書に記入する必要があります。年金手帳はその番号を確認できる書類なので、遺族年金手続きの際に役立つことがあります。

近年ではマイナンバーと基礎年金番号の紐付けも進み、手帳が無くても手続きは可能ですが、手帳があるとスムーズです。したがって「年金手帳が遺族年金の申請に使われることがある」というのは事実です。

年金手帳を保管しておくことで、必要な時にすぐに基礎年金番号を確認でき、各種手続きが円滑に進められます。捨てずに大切に保管しておきましょう。

返納に必要な書類は?

年金手帳は返納不要ですが、年金関連の手続きそのものに必要な書類があります。

亡くなった方が年金を受給していた場合、「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出する必要があります(マイナンバー連携済みなら省略可)。その際の必要書類として以下を提出します。

- 「故人の年金証書」(年金受給者に交付されている証書)

- 「死亡の事実を証明する書類」(戸籍抄本や死亡診断書のコピー等)

年金手帳そのものは提出不要ですが、基礎年金番号がわかる書類(手帳や通知書)があると届出内容の確認が円滑です。

要するに、返納手続きの書類というより、年金停止・請求のための書類を準備することになります。具体的には死亡届受理後に日本年金機構から案内が来るので、指示に従い戸籍や請求書類を整えましょう。年金手続きは複雑な場合もありますので、不明点があれば年金事務所に相談することをお勧めします。

年金手帳をなくしてしまったら?

もし年金手帳が見当たらなくても心配ありません。大切なのは基礎年金番号であり、それさえわかれば手続きは可能です。

亡くなった方の年金番号が不明な場合でも、年金事務所に問い合わせれば氏名や生年月日から記録を照合して番号を確認できます。加えて、故人のマイナンバーが年金機構に登録されていれば、死亡届受理により受給停止処理は自動で行われます。

年金手帳を紛失してしまった場合でも、家族が代わりに年金事務所で相談すれば手続きに支障はありません。必要書類(戸籍や死亡証明書など)を揃えて手続きを進めましょう。

なお、故人が既に年金受給者であれば毎年の年金振込通知書などにも基礎年金番号の記載がありますので、そうした書類で番号確認することも可能です。年金手帳がなくても、様々な方法で必要な情報を確認できますので、慌てずに対応しましょう。

基礎年金番号だけわかれば手続きできる?

はい、基礎年金番号さえ分かれば各種手続きは可能です。基礎年金番号は年金記録を管理するためのキー情報であり、遺族年金の請求書や未支給年金の請求書にも故人の番号を記入する欄があります。

極端に言えば番号のメモだけあれば年金手続きは進められるため、年金手帳がなくとも番号さえ判明していれば問題ありません。実際、故人の基礎年金番号と遺族(請求者)のマイナンバーを申請書に記載すれば、一部添付書類が省略できるケースもあります。

したがって「基礎年金番号だけで手続きできる」というのはその通りです。もちろん、手続きの際には死亡を証明する戸籍や請求者の本人確認書類など他の書類も必要ですが、年金手帳自体は無くても番号情報があれば支障はありません。

年金手帳は番号を確認するための一つの手段に過ぎず、番号さえ分かれば手帳の有無にかかわらず手続きを進めることができます。

まとめ

本人確認書類は返納と手続きで役割がある

人が亡くなった後の本人確認書類には、大きく「返納すべきもの」と「手続きに利用するもの」という2つの役割があります。

運転免許証や健康保険証、パスポートなど、悪用防止や公的ルール上返却が求められる書類は、適切な窓口へ返納します。一方でマイナンバーカードや年金手帳のように、亡くなった方の情報を各種届出に活用する書類もあります。

それぞれの書類の性質に応じて、返すべきものは返し、使うべきところでは使うという対応が必要です。公式にも「死亡後に返却義務はないが、相続等の手続きで番号が必要になることがある」と案内されています。

まずは書類ごとの役割を理解しましょう。返納手続きと相続手続きを混同せず、それぞれの書類について適切なタイミングで適切な対応を取ることが、スムーズな手続きにつながります。

すぐに捨てずに「必要な申請」に使ってから返納する

本人確認書類は、亡くなった直後に慌てて捨てたり返却したりしないことが大切です。なぜなら、これら書類には故人の情報が詰まっており、年金や保険、相続など様々な申請で役立つからです。

例えば免許証やマイナンバーカードは身分証明として銀行や役所の手続きに使えることがありますし、年金手帳は故人の年金番号を知る手掛かりになります。手続きが完了して不要になってから返納・処分しても遅くはありません。

実際、免許証の返納も「忙しければ落ち着いてからで構わない」とされています。必要な申請に使い終わるまでしっかり保管し、その後で返納・廃棄するという順序で対応しましょう。

焦って処分してしまうと、後から必要になった時に困ることがあります。相続手続きや各種名義変更が一段落してから、順次返納や処分を進めていくことをお勧めします。

迷ったらまず市役所や年金事務所に確認

故人の身分証や公的書類の扱いに迷ったら、専門機関に相談するのが確実です。市区町村役場の窓口や年金事務所、警察署など、それぞれの書類の管轄先に問い合わせれば最新の手続き方法を教えてもらえます。

自治体によって運用の違い(例えばマイナンバーカードの返納受付可否など)もありますので、公式の案内に従うことが安心です。特に年金や保険など制度改正が多い分野は、遠慮なく担当窓口に確認するようにしましょう。

「これを返すべきか?」「どの書類が必要か?」と迷った場合、独断で捨てたりせず役所に問い合わせれば間違いありません。大切な書類だからこそ、プロの指示を仰いで正しく処理することを心掛けてください。

身近な方を亡くされた後は様々な手続きが必要になりますが、一つひとつ確認しながら進めていけば大丈夫です。分からないことがあれば、遠慮せず専門窓口に相談しましょう。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ

不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

お客さまの声

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

運営事務所

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11

九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川

などの首都圏を中心に

≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!