【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?

《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター

代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

最終更新日:2025年11月14日

法定相続情報とは、相続関係を1枚にまとめた家系図のようなものを、法務局が証明してくれる制度

- 戸籍謄本の代わりに相続関係を証明できる

- 相続登記や預金解約などの手続きが簡単になる

- 必要な枚数を無料で発行できる

ただし、戸籍等の取得費用や専門家への依頼費用は別途必要

法定相続情報などの相続に関する無料相談はこちら

法定相続情報証明制度の目的は?

相続手続きの簡素化、相続登記の促進が目的です。

相続手続きの簡素化・迅速化

従来の手続きでは、相続登記や預貯金の名義変更を行うたびに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を準備しなければなりませんでした。手続き先が複数に及ぶ場合、そのたびに戸籍を取得したり、先の手続きからの返却を待って再利用したりする必要があり、時間的・経済的に大きな負担となっていました。

相続登記の推進と所有者不明土地問題への取り組み

相続登記が遅れる主な要因の一つは、戸籍収集の煩雑さにありました。本制度の導入により、一枚の証明書で各種手続きを行えるようになり、早期の相続登記を促進する効果が期待されています。特に2024年4月1日から相続登記が義務化されたことを踏まえると、本制度の重要性はますます高まっています。

2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説

法定相続情報一覧図とは?

被相続人の法律相続関係を一覧にした家系図のような証明書です。

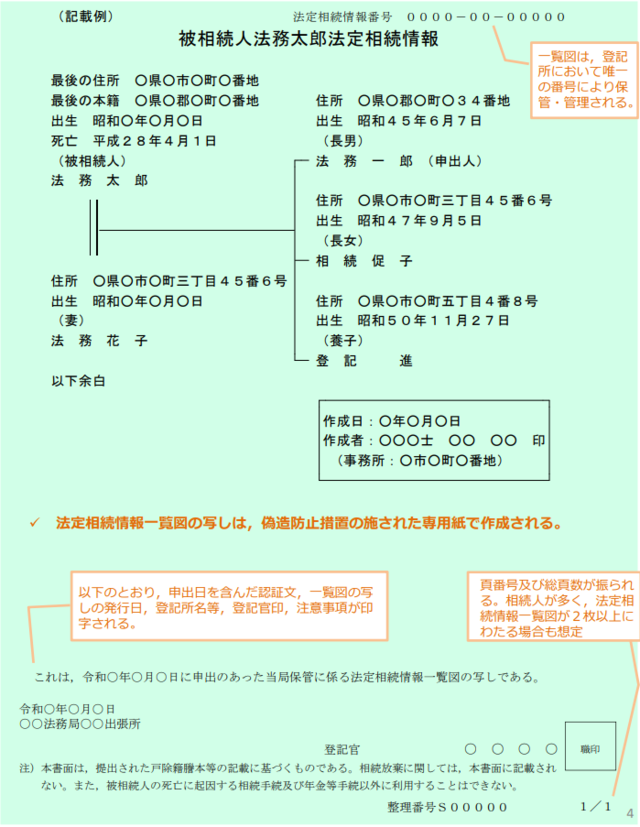

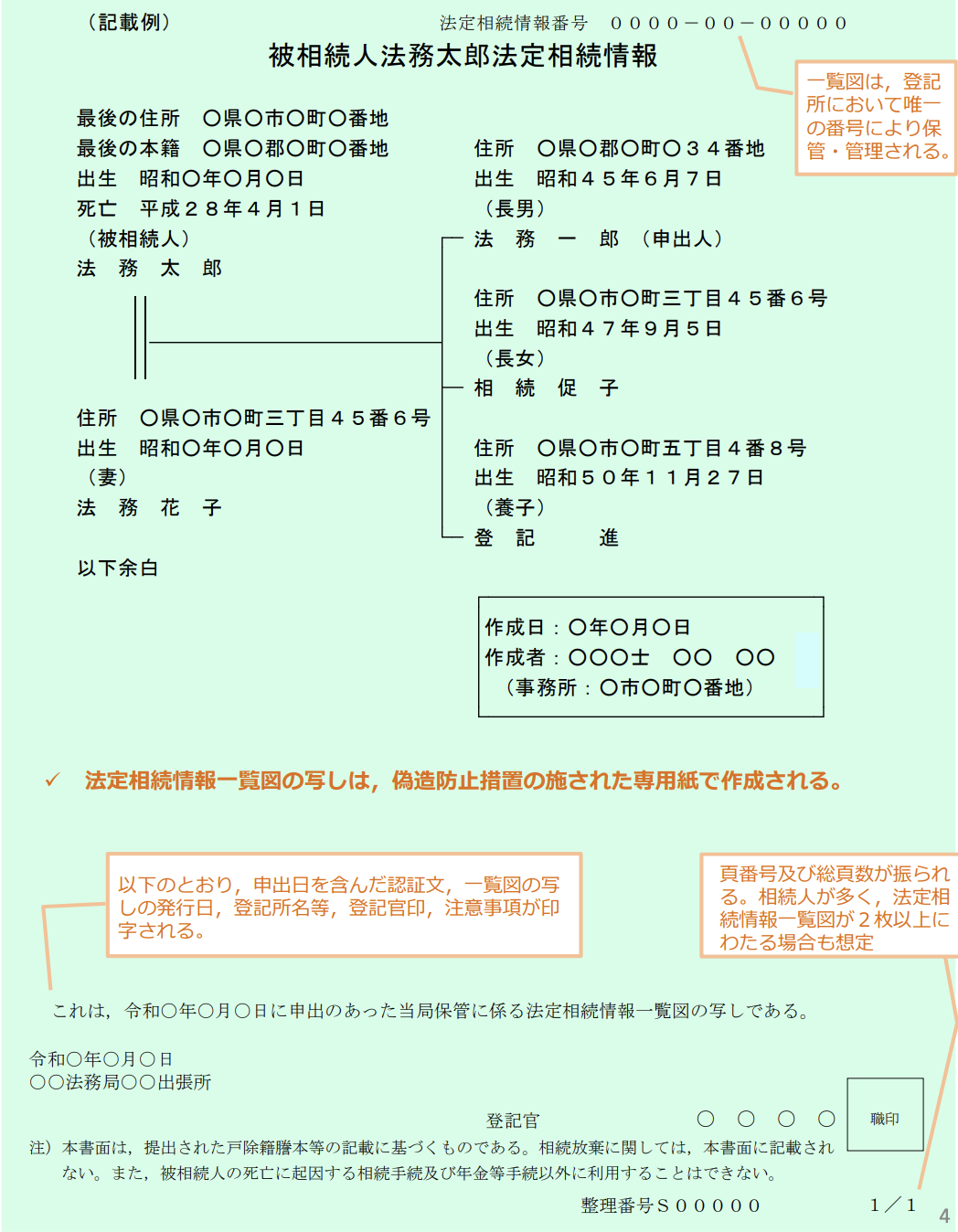

法務省HPより

法定相続情報証明制度により発行されるようになった法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを1枚の紙にまとめ、それを法務局の登記官が証明したものです。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、この1枚だけで相続関係を証明できます。(※多くのケースでは1枚に全てまとめますが、情報量によっては複数枚になる場合もあります。)

法定相続情報一覧図の記載事項は次のとおりです。

- 被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日

- 相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄

相続人が法務局に必要書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等)と作成した法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が内容を確認した上で、法定相続情報一覧図を保管します。また、相続人の申し出に応じて法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

実務上は、上記案内の家系図のような形式(図形式)で作成されることが多いですが、列挙形式での法定相続情報一覧図の作成も可能です。※列挙形式では相続税の申告に利用できない場合があります。

列挙形式の記載例は以下のとおり(法務局HP)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001427415.pdf

上記の法定相続情報一覧図の記載例は法務省法務局のホームページに記載されているものです。

法定相続情報に記載される内容は以下になります。

- 被相続人の氏名・生年月日・最後の住所及び死亡の年月日、

- 相続開始の時における同順位の相続人の氏名・生年月日及び被相続人との続柄

- 作成の年月日

- 申出人の氏名作成をした申出人又はその代理人の氏名

- 相続人の住所(※相続人の住所を記載したい場合)

相続放棄した人や相続欠格・排除により相続人とならなかった人も、法定相続人として情報として記載する必要があります。

法定相続情報一覧図を取得するメリットは?

法定相続情報一覧図があれば、1枚の証明書だけで相続関係が証明できます。戸籍謄本等が不要になります。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。

- 被相続人名義の不動産の名義変更(相続登記)

- 被相続人名義の預金の払い戻し(解約)

- 被相続人名義の株等の有価証券の名義変更

- 被相続人名義の自動車や船舶の名義変更

- 相続税の申告

- 年金手続き(未支給年金等)

従来は、法務局、金融機関、税務署、年金事務所等の相続手続先が複数ある場合には、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の手続先へ提出…ということを繰り返すこともありました。しかし、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができ、法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります。

相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(国税庁HP)

年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構HP)

司法書士のコラム

法定相続情報一覧図は各種相続手続きに利用可能です。

先に取得すると今後の他の相続手続きに利用でき、楽になりますので、他の手続きに優先して取得されることをオススメいたします。

不動産の相続について誰が相続するか決まっている場合は、相続登記と法定相続情報一覧図の取得を優先して進めると、その後の手続もスムーズです。このこともあり、相続手続きを進めるには、最初に司法書士に相談することを推奨しております。

法定相続情報一覧図を取得するデメリットは?

取得まで手間がかかることが考えられます。

一度法定相続情報一覧図の写し取得してしまえば、上記のメリットのとおり今後の相続手続は楽になりますが、取得するには、戸籍謄本等の一式を一度全て揃える必要があります。さらに揃えた後に法務局への申出が必要となるので、全体としては手間がかかります。

他のデメリットとしては、金融機関や行政によっては法定相続情報一覧図が利用できない場合があります。制度開始直後は認知されていなかった為か、法定相続情報一覧図を利用できない場面がありましたが、現状ではほとんどの相続手続に利用可能です。ただし、稀に利用できない場合もあるようですので手続き前に提出先に確認するのが確実です。

取得の手間が少しかかりますが、取得後の手続きが大幅に楽にはなりますので、メリット・デメリットを考慮して取得の判断をしましょう。

法定相続情報一覧図のメリット・デメリットまとめ

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

法定相続情報一覧図が使えない場合は?

相続以外の手続きには使用できません。

法定相続情報一覧図は相続手続き以外には基本的に利用できません。

相続登記の手続きに際に、相続人の住所証明情報としては法定相続情報一覧図を利用可能ですが、その他の手続きで住民票の代わりに使用することはできません。

また、全ての相続手続きで法定相続情報一覧図が使用できるとは限りません。相続登記や相続税の申告、銀行預金や有価証券の相続手続きでは基本的に使用できますが、手続き先の条件等によっては利用できない場合もあります。詳しくは手続き先に事前に確認が必要になる場合もあります。

使用できない場合でも、法定相続情報一覧図作成の際に揃えた戸籍謄本等が使用できますのであまり心配する必要はありません。法定相続情報一覧図作成で揃えた戸籍謄本等も、念のため戸籍も手元に残しておきましょう。

法定相続情報一覧図を相続登記に利用すると手続きはどうなる?

被相続人及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が不要となります。

法定相続情報一覧図の写しを相続登記の際に提出すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人の戸籍謄本(抄本)の提出が不要となります(相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる)。

相続登記の申請の際に、法定相続情報一覧図に、被相続人の最後の住所や、相続人の住所を記載した場合は、住民票や住民票除票の提出も不要となります。

なお、遺産分割協議書や印鑑証明書などの、戸籍謄本や住民票で証明する以外の証明書等は別途必要になります。

相続登記の申請の際に、一緒に法定相続情報一覧図の申出をすることも可能です(同時申請)。戸籍謄本相続登記と共通する書類が多いので、同時に手続きすると1度の法務局の手続きで法定相続情報一覧図の申出もでき相続手続全体がスムーズに済みます。

相続登記と同時に申請することで、必要な証明書が少なく済む場合もあります。

法定相続情報番号の提供による添付省略とは?

相続登記を申請する際に、法定相続情報番号を提供することにより、法定相続情報一覧図の写しの提供が不要となります。

2024年(令和6年)4月1日以降、相続登記等の不動産登記申請において、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できることになりました。

これにより、従来必要であった法定相続情報一覧図の写し(原本)を登記申請書に添付する代わりに、申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号)」と記載するだけで済むようになりました。法定相続情報番号は、法定相続情報一覧図の右肩に記載される登記官によって付番される識別番号で、例えば「1234-56-78901」のような形式となります。

不動産登記申請手続きでのみ利用可能で、法務局以外での手続きや、法務局での不動産登記以外の手続きでは使用できません。また、法定相続情報一覧図の保管申出から5年以上経過している場合は利用できない可能性がありますが、既に交付された紙媒体の証明書原本は引き続き使用可能です。さらに、法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合は、住所証明書類の添付も省略できますが、住所変更等がある場合は別途書類が必要となります。

法定相続情報証明制度が使えない。法定相続情報一覧図を取得できない場合とは?

被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合や、戸籍謄本により証明ができない場合などは利用ができません。

法定相続情報証明制度は、戸籍謄本等により相続人が確認できる場合に法務局で証明してくれる制度です。

被相続人や相続人に外国籍の方がいる場合は戸籍謄本がないので証明できません。

また、被相続人が帰化され日本国籍を取得した場合なども出生からの戸籍謄本がないので証明できません。

戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できないので、法定相続情報一覧図も取得できません。

戸籍に代わる他の証明方法でも取得できませんので、法定相続情報一覧図は使えません。

法定相続情報証明一覧図が不用な場合は?

そもそも法定相続情報一覧図は相続手続きに必須なものではありません。

法定相続情報一覧図は確かに便利な制度ですが、相続手続きに必須なものではなく、実は使う意味があまりない方もいらっしゃいます。

[あまりメリットがない方の例]

- 相続放棄をされた方

- 話し合いの結果、財産を引き継がないことになった方

- 法律上の理由で相続人でなくなった方

- 名前を変更する必要がある財産もなく、相続税もかからない方

このような場合は、せっかく手続きをしても実際にはあまり使う場面がなく、時間と手間をかけただけになってしまいがちです。

制度を利用する前に、「自分にとって本当に必要かな?」と一度立ち止まって考えてみることをおすすめします。必要性がはっきりしない場合は、専門家に相談してから判断するのも良いでしょう。

法定相続情報一覧図の取得の流れは?必要書類は?

①戸籍謄本等の収集、②法定相続情報一覧図の作成、③申出書を法務局へ提出

ステップ①:戸籍謄本等の書類収集

区町村の窓口で、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等を収集します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人の戸籍謄本などが必要です。一度は戸籍謄本等を集める必要があります。

必要書類については、一覧と詳細解説を別ページにまとめておりますのでご参照ください。

【法定相続情報一覧図】必要書類一覧はこちら(必要書類一覧のダウンロードも可)

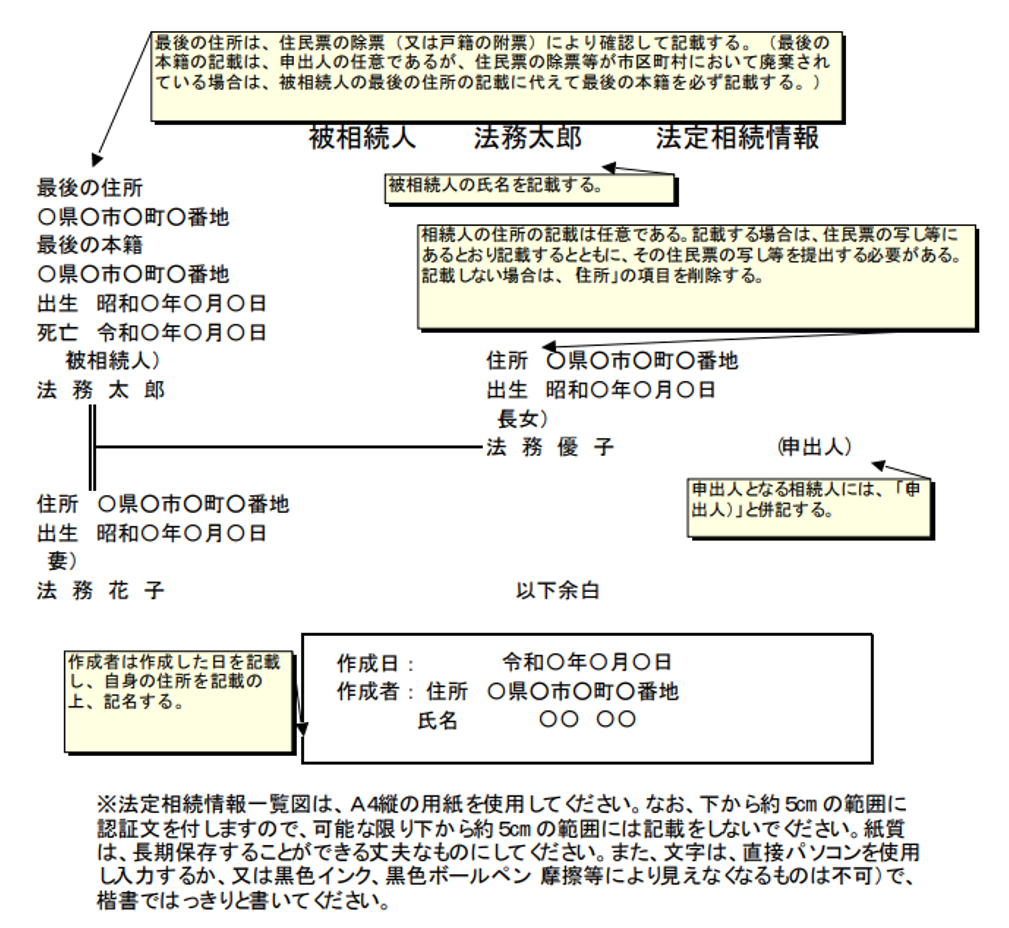

ステップ②:法定相続情報一覧図の作成

①で収集した戸籍謄本等をもとに法定相続情報一覧図を作成します。主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が、法務局のホームページに掲載されています。

- 用紙はA4用紙を使用

- 下部5cmは余白を空ける

- 手書きでも可。楷書ではっきりと書く

(黒色インク、黒色ボールペンを使用)

(摩擦等により見えなくなるものは不可) - PC作成も可

詳細は下記の記載例参照

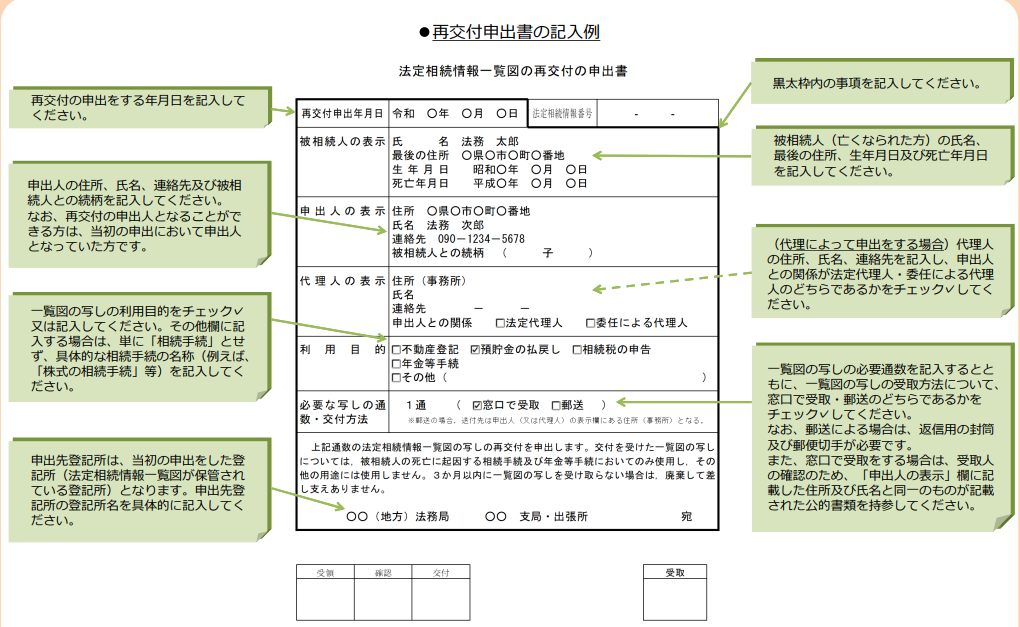

ステップ③: 申出書の記入

法務局所定の申出書に必要事項を記入し、①及び②の書類と合わせて法務局へ提出します。

上記は法務省HP掲載の申出書の記入例

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

上記は法務省HP掲載の法定相続情報一覧図の様式及び記載例

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

法務局のWebサイトから各種ひな型や記載例のダウンロードも可能

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

相続について相談したい!

司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記などを中心に【相続】に関する無料相談を行っております。不動産以外についても遺産相続全般について対応しております。法定相続情報一覧図の作成、戸籍収集等もおまかせください。

お電話やメールで、お気軽にご相談ください。

上記は法務省HP掲載の申出書の記入例

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の違いは?

似たような書類ですが、法定相続情報は法務局が証明してくれるということが大きな違いです。

法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、どちらも相続関係を一覧にした家系図のようなものですが、法定相続情報一覧図は法令に基づき作成され他もので法務局の登記官が証明してくれます。戸籍謄本等に代わる証明書として各種手続きに利用可能です。

相続関係説明図は、相続関係を分かりやすくしたものですが、相続関係説明図自体に証明力はないので、相続関係の証明書としては基本的に利用できません。戸籍謄本等とセットで利用することで用いられます。

相続関係説明図とは?

「法定相続情報一覧図」と「法定相続人情報」の違いは?

似たような書類ですが、全く別の制度の書類(情報)になります。

法定相続情報一覧図も法定相続人情報も、どちらも相続関係を一覧にした家系図のようなものですが、法定相続情報一覧図は法令に基づき作成され他もので法務局の登記官が証明してくれます。

法定相続人情報は、法務局における長期相続登記等未了土地解消作業の一環として行われる相続人調査により判明した相続関係を図に表したものです。

なお、どちらも相続登記に利用し、戸籍謄本等を省略することは可能です。法定相続人情報は法定相続情報一覧図と異なり、銀行手続きなどの相続登記以外には利用できません。

法定相続人情報とは?

法定相続情報一覧図に続柄は記載されますか?

申出人の選択により、戸籍に記載の続柄(長男、長女等)または「子」として記載することが可能です。

法定相続情報一覧図に記載される、相続人の被相続人との続柄については、戸籍に記載されている「長男」「二男」「長女」「二女」等が記載されます。

また、申出人の選択により続柄を「子」と記載して作成することも可能です。

なお、続柄を「子」とした場合は、相続税の申告には利用できません(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるか分かるように記載が必要。)。

相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(国税庁HP)

法定相続情報一覧図取得に必要な戸籍謄本は、生殖可能年齢から死亡までの戸籍では足りない??

出生から死亡までの戸籍が必要になります。

相続登記の際に必要な被相続人の戸籍謄本等は、実務においては「出生から死亡までの戸籍」ではなく、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。

しかし、法定相続情報一覧図の申立ての際は相続登記の際の取り扱いとは異なり、「出生から死亡までの戸籍」が必要とされております。

なお、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申立を行う場合は、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。法定相続情報一覧図の申立を単独で行う場合のみ、「出生から死亡までの戸籍」が必要です。

相続登記を専門家に依頼するには?

相続登記(不動産名義変更)や法定相続情報一覧図の専門家は司法書士です。手続きを依頼する場合は、司法書士事務所に依頼しましょう。

司法書士事務所によって費用ややってくれる内容もことなりますので、ご自身に合った司法書士を探すことになりかと思います。

当センターも司法書士が運営しておりますので、もちろんが手続きのご依頼が可能です。書類の郵送やお電話だけでも手続き可能ですので全国対応しております。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表

相続登記でお困りの方へ

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】

書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。